저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

87) 경상남도 함안군 안의면 일대 : 신라 마리현(馬利縣) → 마리골 {현대어 : 머리골}

경상남도 함안군 안의면 일대는 남강이 안의면을 휘감고 흘러 하류로 내려 간다. 남강은 임천과 합류하여 경호강을 이룬다. 안의면 일대를 휘돌아 흐르는 남강은 마치 「사람 머리」형상을 만들었다. 이「그림」을 탐사한 신라인은, 「마리현(馬利縣) → 마리골 {현대어 : 머릿골}」이라 작명하였다. 현대어 머리의 고대어는「마리」였다.

|

|

|

|

경상남도 함안군 안의면 일대 : 신라 마리현 (馬利縣) → 마리골 {현대어 : 머릿골}

|

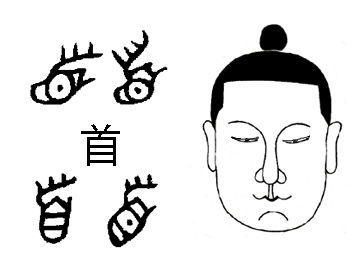

머리 首자 금문(金文) 및 머리 캐릭터 |

안의면을 휘돌아 흐르는 남강의 길이는 20리가 훨씬 넘는다. 교통이 불편한 시절에, 이곳 사람들은 무엇 때문에, 그들이 살고 있는 고장을 감돌아 흐르는 물이,「사람 머리」형상을 만들었다는 것을 알려고 했을까? 생존하기에도 버거운 시절에, 남강을 일일이 방향과 거라를 측정하면서-거리는 보통 걸음 수로 측정한다-, 할 일이 없이,「머리 그림」을 알아낸 것은 아니다. 이는 단지 신라의 관리의 지시에 의한 것이다. 이 시기는 진흥왕~진평왕 시기로 역사학자는 보고 있다. 거창은 가야의 땅이었다.

馬利 : 마리 → 음차 ; 마리

∴馬利縣 : 마리골 {현대어 : 머릿골}

한반도의 군.현의 이름은 단 한번도 자연적인 지명을 기록한 적이 없었다. 신라 경덕왕이 그러 했고, 고려 성종이 그러 했으며, 조선 태종 또한 그러했다. 그런데 그들은 자연 발생적인 지명으로 알고 있다.

88) 전라북도 김제시 성덕면 일대 : 백제 무근촌현(武斤村縣) → 무근![]() {현대어 : 오래된 마을}

{현대어 : 오래된 마을}

전라북도 김제시 성덕면 일대는 김만경평야의 일부로, 가도가도 끝이 보이지 않는 논과 밭 뿐이 곳이다. 게다가 이 일대는 물이 만든 지형 조차 눈에 띄는 형상이 없다. 그런데도 이곳을 답사한 백제인은 「무근촌현(武斤村縣) → 무근![]() {현대어 : 오래된 마을}」이라는 이름을 남겼다. 부연하면 특징있는「지형이라는 그림」이 없는 곳에서도, 백제인은 그 지형에 맞는 이름을 찾아내고 있다.

{현대어 : 오래된 마을}」이라는 이름을 남겼다. 부연하면 특징있는「지형이라는 그림」이 없는 곳에서도, 백제인은 그 지형에 맞는 이름을 찾아내고 있다.

오래된 김치를 호남지방에서는「묵은지」라고 한다. 백제인도 성덕면 사무소 일대의 오래된 마을을 발견하고,「무근![]() 」이라고 작명한 것이다. 백제인은 아무 특징이 없는 '그림'을 오래된 마을에서 그 이름을 찾았다. 백제어는 충청, 호남어의 어원인 것이다. 신라는 무읍현(武邑縣)이라 개칭했고, 고려는 부윤현(富潤縣)이라고 고쳤다.

」이라고 작명한 것이다. 백제인은 아무 특징이 없는 '그림'을 오래된 마을에서 그 이름을 찾았다. 백제어는 충청, 호남어의 어원인 것이다. 신라는 무읍현(武邑縣)이라 개칭했고, 고려는 부윤현(富潤縣)이라고 고쳤다.

㉠ 武斤 : 무근 → 음차 ; 무근

村 : ![]() 촌 → 훈차 ;

촌 → 훈차 ; ![]()

∴ 武斤村 : 무근![]() {현대어 : 오래된 마을}

{현대어 : 오래된 마을}

㉡ 武 : 무 → 음차 ; 무 → 무(근)

∴ 武邑 : 무근골

㉢ 富潤 : 부윤 → 훈차 ; 부유하고 윤택한

∴ 富潤縣 : 부유하고 윤택한 고을 {논, 밭이 즐비한 고을이라 부유하고 윤택하다 했다.}

|

|

|

|

전라북도 김제시 성덕면 일대 : 백제 무근촌현 (武斤村縣) → 무근

|

전라북도 김제시 성덕면 대석리 앞 그림 : 멀리 성덕면 사무소 일대가 보인다. |

|

|

|

묵은 마을의 초가집 그림 |

무근촌의 벼농사 |

89) 황해남도 은천군 구월산 일대 : 고구려 궐구(闕口) → 대궐 입구

황해남도 은천군 구월산(九月山) 일대는, 조선 전기에는 문화현(文化縣)이라 했다. 문화현이라 한 까닭은 단군이 기자에게 왕위를 물려 주었기 때문에, 중국으로부터 문화가 들어왔다는, 사대주의적인 발상에 기인한 것이다. 이 곳을 고구려인은 궐구(闕口)라 작명하였는데,「대궐 입구」라는 뜻이데, 대궐은커녕 흔적도 없다. 그들이 궐구(闕口)라고 작명한 까닭은, 단군 신화에 기인한다. 길림성 집안현에 있는 각저총 벽화 왼쪽 하단에, 신단수아래 곰과 호랑이의 그림이 그려 있다. 각저총에 단군 신화가 그려 있는 것으로, 고구려인도 신화를 알고 있었다는 것이다.

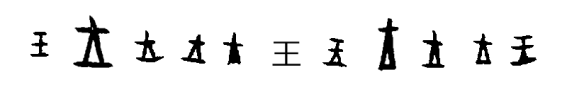

임금 王(왕)자 갑골문

검소할 儉(검)자 전서(篆書)

고구려인은 별다른 지형적 특징이 없는, 은천군 일대를 둘러 보고, 단군 신화의 고장이 황해도 신천군 구월산 일대라는 것을 상기하고, 궐구(闕口)라 작명하였다. 고구려 지명에는 신화도 작명의 기제가 되었다.

|

|

|

|

황해남도 은천군 구월산(九月山) : 세종실록에 의하면, 우의정 유관이 '궐산(闕山)을 늘어지게 발음하면 구월산(九月山)이 된다.'라고 하였다. 이로 미루어 구월산은, 고구려 궐구 (闕口)가 설치된 이후에 생긴 이름이다.

|

길림성 집안현에 있는 각저총 벽화 일부 : 신단수 아래 곰과 호랑이 그림이 있다. 단군 신화는 북방계 고한국어족의 신화였다. 고구려는 독특한 그림이 나오지 않으면, 신화 마저도 지명이 되고 있다. |

90) 강원도 철원군 : 고구려 철원군(鐵圓郡) : 「텰동글안忽」

일운 모을동비(毛乙冬非) : 「텰동(글)안忽」

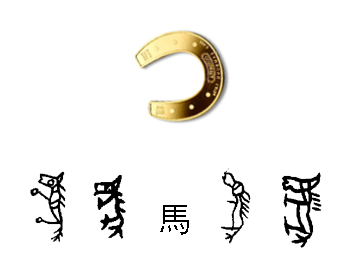

강원도 철원군 구철원읍은 북한에 있다. 구철원읍 서쪽을 흐르는 한탄강 지류는 구철원읍 앞을 빙돌아 둥근 圓(원)을 만들었다. 바로 철원군(鐵圓郡)이라는 지명을 탄생케한「동글 圓(원)」이다. 「동글 圓(원)」의 그림은 마치「마제철(馬蹄鐵) → 말굽쇠」모양이다. 이를 탐사한 고구려인은 철원군(鐵圓郡)이라 작명하였고, 일운 「모을동비홀(毛乙冬非忽) → 텰동(글)안忽」이라 했다. 아마 당시에 고구려에는 현대어 「말굽쇠」라는 말이 없었던 것으로 추정한다.

㉠ 鐵 : 텰 → 음차 ; 텰

圓 : 동글 원 → 훈차 ; 동글안

∴ 鐵圓郡 : 텰동글안忽

㉡ 毛 : 털 모 → 훈차 ; 텰

乙 :을 → 음차 ; 을. 毛乙 → 털을 → 털 → 텰 {鐵(텰)의 고구려 음을 표시한 것이다.}

冬 : 동 → 음차 ; 동 → 동(글) {황해북도 황주시의 고구려 옛 지명 冬忽(동홀)이 「동글忽」이다.}

非 : 안일(안이다) 비 → 음차 ; 안

∴ 毛乙冬非忽 : 텰동글안忽

※ 鐵圓郡 = 毛乙冬非忽 = 텰동글안忽 {철원군과 모을동비홀의 해석이 이처럼 일치할 수가 없다.}

※ 고구려어 : 털, 동글, 동글안, 아니다.

※ 고구려 한자음 → 鐵 : 텰, 毛 : 털 모, 非 : 안일(아닐) 비, 乙 : 을.

※ 고구려 관개토대왕~장수왕 시기의 한자음에 관한 중요한 증거가, 철원군의 지명에 기록되어 있다. 강원도 철원군의 해석 결과, 한어 입성운미「~t」가「~r」로 유음화 되어 있음을 알 수 있다. 이는 광개토왕릉비문을 현재의 한자음으로 읽어도 된다는 말이다.

|

|

|

|

강원도 철원군 : 고구려 철원군(鐵圓郡) → 「텰동글안忽」

|

마제철(馬蹄鐵) → 말굽쇠 및 말 馬(마)자 갑골문 |

91) 경상북도 경주시 탑동 나정 일대 : 나을신궁(奈乙神宮) → 낳을신궁

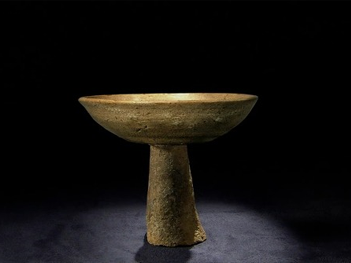

경상북도 경주시 탑동 나정 일대를 발굴한 결과는 놀라웠다. 신화상으로 존재한 것으로만 존재한 줄 알았던, 신라 시조 박혁거세가 실존이었던 것이다. 삼국사기는 소지왕 9년(AD487년)에 시조가 태어난 마을에, 신궁을 지었다고 적고 있다. 나정에서 기원 전후에 유행했던 제사용 토기인 두형토기(豆形土器) 받침대가 발굴됨으로써, 이곳이 시조의 제사터인 것으로 파악되고 있다. 박혁거세는 제사까지 받들었던 실존이었던 것이다.

(연음)

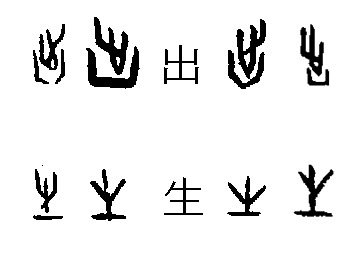

奈乙 : 낳을 → 음차 ; 낳을 -------→ 날 → 날 出(출), 날 牲(생) ⇒ 出生(출생)

∴ 奈乙神宮 : 낳을신궁 {현대어 : 출생신궁}

|

|

|

|

경상북도 경주시 탑동 나정 일대 : 나을신궁(奈乙新宮) → 낳을신궁 {出生神宮)

|

나정에서 발굴한 날 生(생)자 명문 기와 : 100장도 넘는 이 기와는 문무왕때 것으로 추정한다. |

|

|

|

|

기원 전후 시기에 유행했던 두형토기(豆形土器) : 나정에서는 두형토기 받침대 부분이 출토되었다. -Kbs 역사 스페셜에서 전재- |

날 出(출)자 및 날 生(생)자 갑골문 나을(奈乙)이란, 시조가 출생(出生)한 곳이라는 말이다. |

92) 경상남도 창녕군 영산면 일대 : 신라 서화현(西火縣) → 셔불(西佛) {셧녁부텨골}

경덕왕 상약현(尙藥縣) → 약사여래골

고려 영산현(靈山縣) → 영취산골

{영취산 또는 영산 : 부처가 설법한 곳}

경상남도 창녕군 영산면 일대는「지형이라는 그림」을 탐색해 보면, 얼핏 떠오르는「그림」이 없다. 그런데 영산읍의 주산은 영취산(靈鷲山)이라 부르는데, 영취산이란 고대 인도 마갈타국(摩竭陀國)의 왕사성 동북쪽에 있는 산인데, 부처가 법화경과 무량수경을 강(講)하였다는 곳이다. 일명 영산(靈山)이라고도 부른다. 부연하면 영산읍에 있는 영취산은 불교와 관련이 깊은 산이다.

지명 학자들은 지명에 대한 깊은 통찰도 없이, 단순히「셧녁![]() (현대어 : 서쪽 벌판」으로 해석하고 끝이었다. 그들은 상약(尙藥)이 무엇인지, 영산(靈山)이 무엇인지, 영취산(靈鷲山)이 무엇인지 분석하지 않고, 단순히 서화(西火)라 하니까,「셧녁

(현대어 : 서쪽 벌판」으로 해석하고 끝이었다. 그들은 상약(尙藥)이 무엇인지, 영산(靈山)이 무엇인지, 영취산(靈鷲山)이 무엇인지 분석하지 않고, 단순히 서화(西火)라 하니까,「셧녁![]() (현대어 : 서쪽 벌판」으로 해석하는 오류를 범했다. 그들은「지형도, 지물도 본 것이 없다.」 참고로 창녕군 영산면은 남쪽에 있고, 전라북도 남원시는 영산면보다 훨씬 서쪽에 있다. 그런데도 南原(남원)이다. 물론 충청북도 청주시는 서원(西原)이다.

(현대어 : 서쪽 벌판」으로 해석하는 오류를 범했다. 그들은「지형도, 지물도 본 것이 없다.」 참고로 창녕군 영산면은 남쪽에 있고, 전라북도 남원시는 영산면보다 훨씬 서쪽에 있다. 그런데도 南原(남원)이다. 물론 충청북도 청주시는 서원(西原)이다.

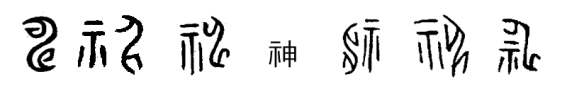

귀신 神자 금문(金文)

㉠ 西 : 셧녁 셔 → 훈차 ; 셧녁

火 : 불 화 → 훈음차 ; 불 → 불{佛(불)}

∴ 西火縣 : 셧녁불(西佛) → 셧녁부텨골

㉡ 尙藥(상약) : 조선시대는 상약국이 있었으나, 통일신라시대에는 그러한 제도가 없었다. 신라는 통일 후, 당과의 전쟁시 수많은 이민족의 풍토병이 신라에 유입되어, 많은 질병이 창궐했었다. 이를 치료하는 방편으로, 대중들이 약사여래를 숭배했었다. 상약이란 약사여래를 지칭한다.

∴ 尙藥縣 : 약사여래골

㉢ 靈山(영산) : 고려 성종은 영산현(靈山縣)으로 개칭했는데, 그 까닭은 영산면 일대를 신라가「부텨골」이라고 한 까닭이다. 고려말 충렬왕 때, 인도에서 건너온 지공선사는, 영산이 천축국의 영취산을 닮았다 했다. 고려 성종때 영산현으로 개칭한 까닭도 이 때문이었다.

|

|

|

|

신륵사 조사전에 있는 (좌) 무학대사,(중) 인도인 승려 지공화상, (우) 나옹선사 초상화 |

경기도 양주시 회암사지에 있는 지공선사 부도 : 좌우 두 그림 모두 인터넷에서 빌렸다. |

※ 靈山(영산) = 靈鷲山(영취산) = 부처가 설법한 산 = 西火(서화) ☞ 셔불(西佛) {셧녁부텨골}의 관계가 성립한다.

∴ 靈山縣 (영산현) : 부텨뫼골

|

|

|

|

창녕 영취산 바위군(1) : 분위기가 부처의 설법을 튿는 대중(大衆)의 모습이다. |

영취산 바위군(2) : 마치 부처와 대중의 분위기를 연상시킨다. |

|

|

|

영취산 바위군(3) : 이런 분위기 때문에, 고려는 영산(靈山)이라 했고, 인도 마갈제국(摩竭提國)에서 온 지공(指空)선사는, 천축국의 영취산을 닮았다 했다. |

영취산의 돌 부처상 : 이 당시 신라는 병을 치료하는데 영험이 있다는 약사여래를 섬겼다. 4장의 그림은 인터넷 상에서 빌렸다. |

93) 강원도 울진군 원남면 덕신리 일대 : 고구려 파단현(波旦縣) → 바![]() 忽 {현대어 : 바다골}

忽 {현대어 : 바다골}

고산자 김정호 선생의 대동지지에 의하면, 강원도 울진군 원남면 덕신리 일대를, 고구려는 파단현(波旦縣)이라 불렀고, 조선시대에 들어와 파조현(波朝縣)으로 고쳤다고 한다.{古邑: 海曲(南三十里 德新驛地 本波旦 一云波豊 新羅 景德王十六年 改 海曲爲 蔚珍郡領縣 高麗初仍焉)} 조선 태조 이성계가 왕위에 등극하고 난 이후에, 이단(李旦)으로 휘(諱)를 고쳤는데, 피휘(避諱)하기 위하여, 파단(波旦)을 파조(波朝)로 고친 것이다. 신라 경덕왕은 해곡현(海曲縣) 일작 해서(海西)라 개칭했다.

고구려가 덕신리 일대를 파조현으로 작명한 까닭은 바닷가 지형에 있다. 덕신해변 모래사장은 온통 구불구불하고, 그 앞의 바다는 암초가 일렬로 늘어서 있다. 이러한 광경을 처음 본 고구려인은, 이곳을 「파단현(波旦縣) → 바![]() 忽 {현대어 : 바다골}」이라 작명하였다. 지명 학자가 오랜만에 옳은 지적을 했다. 「旦(단)」이「돌」로 읽혀진다고... 나중에 밝히겠지만 고구려와 백제 및 신라는「旦(단)」을「

忽 {현대어 : 바다골}」이라 작명하였다. 지명 학자가 오랜만에 옳은 지적을 했다. 「旦(단)」이「돌」로 읽혀진다고... 나중에 밝히겠지만 고구려와 백제 및 신라는「旦(단)」을「![]() 」로 발음했다. 부연하면, 아단(阿旦)은「아

」로 발음했다. 부연하면, 아단(阿旦)은「아![]() 」로, 을아단(乙阿旦)은「새아

」로, 을아단(乙阿旦)은「새아![]() 」로, 매단(買旦)은 「매돌」로 읽은 것이다.

」로, 매단(買旦)은 「매돌」로 읽은 것이다.

아침 旦자 금문(金文)

㉠ 波 : 파 → 음차 ; 파 → 바 {불경에 바라밀(波羅蜜)경이 있는데, '波(파)'를 '바'로 읽는다.}

旦 : ![]() → 음차 ;

→ 음차 ; ![]()

∴ 波旦縣 : 바![]() 忽 {현대어 : 바다골}

忽 {현대어 : 바다골}

※ 바![]() → 바

→ 바![]() 의 과정을 보인 것으로 추론하였다.{용비어천가를 쓴 조선왕조는 함경도 출신이다.}

의 과정을 보인 것으로 추론하였다.{용비어천가를 쓴 조선왕조는 함경도 출신이다.}

㉡ 海 : 바![]() 해 → 훈차 ; 바

해 → 훈차 ; 바![]() {신라 파진찬(波珍飡)이 바

{신라 파진찬(波珍飡)이 바![]() 칸 이므로, 바다를 '바

칸 이므로, 바다를 '바![]() '이라 했다.}

'이라 했다.}

曲 : 구블 곡 → 훈차 ; 구블

∴ 海曲縣 : 바![]() 구블골 {현대어 : 바닷가가 구불구불한 고을}

구블골 {현대어 : 바닷가가 구불구불한 고을}

㉢ 海 : 바![]() 해 → 훈차 ; 바

해 → 훈차 ; 바![]()

西 : 셔(셔다) → 음차 ; 셔(션)

∴ 海西縣 : 바![]() 셔골 또는 바

셔골 또는 바![]() 션골 {덕신 해변의 암초가 일렬로 서 있다.}

션골 {덕신 해변의 암초가 일렬로 서 있다.}

※ 바다 서쪽이 아니다. 일단의 지명 학자는, 덕신해변이 신라 해서(海西)현이라는 것도 모른다.

|

|

|

강원도 울진군 원남면 덕신리 일대 : 고구려 파단현(波旦縣) → 바 |

원남면 덕신리 일대 항공사진 : 일렬로 늘어 선 암초와 구불구불한 바닷가 모래사장 |

|

|

|

원남면 덕신리 덕신해변 : 모래톱과 일렬로 늘어선 암초가 보인다. |

원남면 덕신리 덕신해변과 암초들 : 고구려는 이를 바라보고 바 좌우 두 그림은 인터넷 상에서 빌렸다. |

94) 경상남도 하동군 청암면 일대 : 고려 살천곡(薩川谷) → 살내골

시내곡(矢乃谷) → 살내골

경상남도 하동군 청암면 일대는 인공호수 하동호와로 둘러싸여 있다. 하동호와 중이천이 만든 지형은「살{矢(시)}자 그림」을 그렸는데, 이 모습을 보고 고려는 살천곡(薩川谷)이라 했다. 세종실록 지리지에 의하면, 살천곡(薩川谷)은 시내곡(矢乃谷)이라고도 불렀는데, 모두「살내골」의 이두형 지명이다.

고구려 살수(薩水)가 바로「살{矢(시)}의 지형」이기 때문에 이름한 것인데, 일단의 지명 학자는 「푸르다」라고 했다. 이는 고구려어를 훼손하는 행위로, 학자의 양심으로 그들의 논저를 수정해야 한다. 고구려 살수(薩水)는 「살(矢)믈」로, 명백한 고한국어족의 언어이다.

※ Chapter 2. 13)「청천강(靑川江) : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈」참조.

㉠ 薩 : 살 → 음차 ; 살{矢(시)}

川 : 내 쳔 → 훈차 ; 내

∴ 薩川谷 : 살내골

㉡ 矢 : 살 시 → 훈음차 ; 살

乃 : 내 → 음차 ; 내(川)

∴ 矢乃谷 : 살내골

|

|

|

경상남도 하동군 청암면 일대 : 고려 살천곡(薩川谷). 시내곡(矢乃谷) → 살내골 |

경상남도 하동군 청암면 고래실길에서 바라본 '화살{矢(시)}' 촉 모양의 지형 |

95) 경기도 양주시 일대 : 고구려 매성군(買城郡) → 매忽 {현대어 : 물골}

일운 마홀(馬忽) → 맣忽 {현대어 : 물골}

경기도 양주시(楊州市)에는 중랑천이 한복판을 흐르고 있다. 주변의 모든 물은 중랑천으로 모여, 한강과 합쳐진다. 그런 까닭으로 물이 풍부한 곳이므로, 곳곳에 버드나무가 많아,「버들골」이라 불렀다. 양주시의 고구려 옛 지명은 「고구려 매성군(買城郡) → 매忽 {현대어 : 물골}」일운「마홀군(馬忽郡) → 맣忽 {현대어 : 물골}」인데, 물이 풍부한 양주시 일대의 중랑천변을 보고 작명한 것이다. 신라 경덕왕은 내소군(來蘇郡)으로 개칭했다. 지명 학자들이 제대로 해석한 몇몇 곳중의 하나인데, 지도를 보지 못했어도, 일단의 지명 학자들이 제대로 맞출 수 있는 까닭은 다음과 같다.

ⓛ「지형」과「지명어」가 일치했다.

② 고구려 본지명과 일운지명이 모두 음차로 이루어 졌다.

③ 모두 '물'과 관련된「지명어」이다.

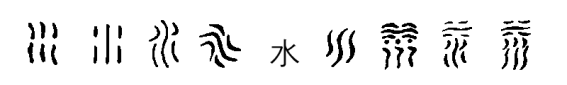

물 水(수)자 전서(篆書)

㉠ 買 : 매 → 음차 ; 매 {현대어 :물}

城 : 홀(忽) 셩 → 훈차 ; 忽

∴ 買城 : 매忽 {현대어 : 물골}

㉡ 馬 : 마 → 음차 ; 마 → 맣 {현대어 "장마(長마) → 긴물"의 어원이다.}

∴ 馬忽 : 맣忽 {현대어 : 물골}

㉢ 來 : 래 → 음차 ; 래 → 내 {신라 경덕왕 시대에 두음법칙이 있음을 나타내는 기록이다.}

蘇 : 소 → 음차 ; ㅅ

∴ 來蘇郡 : 냇골 {내ㅿ골}

※ 경덕왕이 개칭한 내소(來蘇)의 본 뜻은, "인덕(仁德)을 갖춘 훌륭한 인물(임금)이 나와 은택이 백성에게 두루 미쳐 고달픈 백성이 소생하는 일"인데, 슬쩍 이두로 비틀면, 현대어「냇골」이 되지만, 당시에는 '사이 시옷 음'이 거의 없던 시절이므로, 「내ㅿ골」정도가 아니었나 싶다. 이는 고구려 「맣忽」= 신라「내ㅿ골」의 대응 관계가 성립한다.

※ Chapter 1. 6) 신라 대목현(大木縣)과 경덕왕이 개칭한 혜자현(谿子縣) 참조.

|

|

|

경기도 양주시 일대 위성사진 : 양주시는 중랑천변으로 물이 많아, '버들골'이다. |

경기도 양주시 회천면 상공에서 촬영한 항공사진 : 북에서 남으로 중랑천이 길게 벋어 있다. |

|

|

|

경기도 양주시 녹양초 상공에서 촬영한 항공사진: 천보산 아래로 중랑천이 길게 벋어 있다. |

경기도 양주시와 동두천시 경계 상공에서 촬영한 중랑천변 항공사진 |

96) 충청남도 예산시 덕산면 : 백제 금물현(今勿縣) → 거믈골 (거믄골)

충청남도 예산시 덕산면 일대는 물과 땅이 만든 지형으로는 "거믈골"이라는 지명이 나올 수 없는 곳이다. 오랜 시간이 지난 후, 예산시 덕산면 일대에 충청남도청이 들어 왔다는 소식을 늦게 나마 들었다. 그런데 수암산에 항공 쵤영한 표시가 나타났다. 혹시나 하여 항공 파노라마 사진을 본 순간 가슴이 뛰었다. 「거믈 黑(흑)」이 어디에서 비롯되었는지 알 수 있었다. 수암산(秀岩山)은 조선시대 이두형 지명으로, 「수{雄(웅)바회」였던 것이다. 수암산 정상 위에 있는 엄청나게 큰 바위가 성기를 연상시켰던 것이다.

㉠ 今勿 : 금믈 → 음차 ; 거믈

∴ 今勿縣 : 기믈골 {현대어 : 검은고을(黑縣)}

수암산 정상을 오르다 보면 마주치는 멋진 바위가 있다. 이름하여 '오형제바위'인데, 아무리 살펴 보아도 '아랫니' 다섯 개로만 느껴 졌다. 백제 시대에는 이 바위를 '거믈니바회'라 하지 않았을까? 비극적인 삶을 살다 간, 백제 장수 흑치상지()가 눈에 어른 거린다. 아마도 백제 왕가에서 떨어져 나와 봉토를 받은 곳이 예산시 덕산면의 옛 백제 금물현(今勿縣)에 있는「거믈니바회(黑齒岩)」에서 그의 성을 따오지 않았을까?

|

|

|

충청남도 예산시 덕산면 수암산(秀岩山)일대 : 조선시대 수바회를 연상시키게 한다. |

수암산 정상 부근에 있는 오형제 바위 : 백제 시대에는 흑치암(黑齒岩)이 아니었을까? |

97) 충청남도 홍성군 결성면 : 백제 결이군(結已郡) → 결의골 {현대어 : 새매골}

충청남도 홍성군 결성면은 바다에 가까운 고장이다. 새매의 옛 말은「결의」인데, 홍성방조제 인근의 형태는 날렵한 새의 머리 부분의 형상을 하고 있다. 백제인은 이 새 모습의 지형을 관찰하고 결이현(結已郡)이라 작명하였다. 신라 경덕왕은 결성현(潔城郡)이라 개칭하였다. (이해를 돕기 위해 홍성방조제를 삭제하였다.)

㉠ 結已 → 음차 ; 결의 {현대어 : 새매}

∴ 結已郡 : 결의골 {현대어 : 새매골}

㉡ 潔 : 결 → 음차 ; 결→ 결의 {'결'과 '결의'가 음이 비슷하다.)

城 : ![]() 셩 → 훈차 ;

셩 → 훈차 ; ![]()

∴ 潔城 : 결의![]()

|

|

|

충청남도 홍성군 결성면 일대 : 백제 결이현(結已縣) → 결의골{현대어 : 새매골} |

백제의 국조는 매였다. 새매 그림과 매 鷹(응)자 금문(金文) |

98) 경상북도 문경시 호계면, 영순면 일대 : 신라 호측현(虎側縣) → 범곁골 혹은 갈웜곁골

경상북도 문경시 호계면, 영순면 일대 사람들은 호계면 어느 곳이 호랑이 지형인가에 대해서 설왕설래(說往說來)하고 있다. 그 곳 사람들도 낙동강과 그 지류가 만나서 이룬 지형이 동물 뒷부분 모양인 것을 모르고 있다. 낙동강과 그 지류가 만든 동물 옆구리 모양을 신라인은「호측현(虎側縣) → 범곁골 혹은 갈웜곁골」이라 작명하였다.

아래 영순면 일대 지형을 판독하면, 꼬리도 있는 동물 뒷부분의 모습이 확실하다. 이는 삼국이 물과 땅이 어우러져 만든 지형을 보고 지명을 작명한 확실한 증거인데, 이 큰그림을 신라인은 어떻게 완성했을까?

虎 : 범(갈웜) 호 → 훈차 ; 범(갈웜)

側 : 겉 측 → 훈차 ; 곁

∴ 虎側縣 : 범(갈웜)곁골 {현대어 : 호랑이 옆구리 고을}

|

|

|

경상북도 문경시 호계면, 영순면 일대 : 신라 호측현(虎側縣) → 범곁골 혹은 갈웜곁골 |

호랑이 민화 및 번 虎(호)자 갑골문 |

99) 강원도 회양군 일대 : 고구려 성천군(狌川郡) → 죡져비내 {현대어 : 쪽제비내}

일운 야시매(也尸買) → 여시매 {현대어 : 여우물}

강원도 회양군 일대는 만든 지형이 흥미롭다. 안면부가 뾰족하고 날씬한 동물 형상인데, 고구려는 「성천군(狌川郡) → 죡져비내 {현대어 : 쪽제비내}」이라 작명하였다. 또한「야시매(也尸買) → 여시매 {현대어 : 여우물}」아라고도 했다.

|

|

|

강원도 화천군 화남면 일대 : 고구려 성천군(狌川郡) → 죡져비내 일운 야시매(也尸買) → 여시매 {현대어 : 여우물} |

여우 그림 및 여우 狐(호)자 갑골문 |

강원도 화천군 화남면 일대는 북한강과 그 지류인 지촌천이 만나서 만든 지형이 흥미롭다. 안면부가 뾰족하고 날씬한 동물 형상인데, 고구려는 「수성천현(數狌川縣) → 수죡져비내 {현대어 : 숫쪽제비내}」이라 작명하였다. 강원도 회양군이 성천(狌川)인데, 화천군을 수성천(數狌川)이라 한 것은「죡져비내」가 두 곳이기 때문에, 「암」「수」로 구분한 것이다. 고구려어도 신라어처럼 「雌雄(자웅)」을「암수」로 발음했음을 알 수 있다. 고구려어는 신라어와 같지 않는가?

㉠ 狌 : 죡져비 성 → 훈차 ; 죡져비

川 : 내 쳔 → 훈차 ; 내

∴ 狌川 : 죡져비내 {현대어 : 쪽제비내}

㉡ 也 : 야 → 음차 ; 야 → 여 {고구려는 현대어 여우를 '야시'라고 했을 가능성도 있다.}

尸 : 시 → 음차 ; 시

∴ 也尸買 : 여시매 {현대어 : 여우물}

※ 대응 관계로 만약 고구려는 "狌(성)"을「야시」라고 했다면 어떨까? 그것은 지명학적인 "코미디"일 것이다. 강원도 화천군의 대응 관계는「물이 만든 지형」과 「狌川」및「也尸」인 것이다. 고구려 일운 지명은 이처럼「같은지형」을 두고 지명이 둘인 경우에도 사용함을 미루어 짐작할 수 있다.

100) 강원도 화천군 화남면 일대 : 고구려 수성천현(數狌川縣) → 수죡져비내 {현대어 : 숫쪽제비내}

|

|

|

강원도 화천군 화남면 일대 : 고구려 성천군(狌川郡) → 죡져비내 일운 야시매(也尸買) → 여시매 {현대어 : 여우물} |

쪽제비 캐릭터 및 죡져비 猩(성)자 설문해자 죡져비 狌 (성)자는 猩(성)자와 통함. |