저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

81) 고구려 지명어 「奴(노) →부리」와 백제 지명어 「夫里(부리)」와의 관계 :

-那(나), 奴(노), 內(납), 惱(뇌)라는 지명어는, 현대어 '내(川)'나 강원도 방언 '나리'인가?-

|

|

|

|

충청남도 부여군 부여읍 일대 : 백제 소부리군(所夫里郡) → 새부리{신경(新京)}

|

충청남도 청양군 청양읍 일대 : 백제 고량부리현(古良夫里縣) → 고곶부리 |

|

|

|

| 중국 길림성 집안현 산성자산성 : 위나암성(尉那巖城) → 위 |

중국 길림성 집안현 : 고구려 國內城(국납성) → 「나라두루(드르)忽」 삼국유사 : 不而城(불이성) → 부리忽 |

|

|

|

| 경기도 남양주시 조안면 일대 : 고구려 골의납(骨衣內) → 고구려 골의노(骨衣奴) : |

강원도 통천군 통천읍 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽 고구려 옛 지명 ; 휴양(休壤) → 새부리 신라가 개칭한 옛 지명 : 금양(金壤) → 새 |

|

|

|

|

|

|

결론부터 말하자면,「아니다」이다. 삼국의 고지명의 특징은 각국의 고유한 언어와 비슷한 한자를 가져다, 음차로 사용했다는 점이다. 지명 학자들의 문제점을 몇가지 짚어 본다.

(1)-㉠ 일단의 지명 학자는 한국어를 전공한 언어학자이지, 지명 학자가 아니므로, 국사에 대해 어둡다. 고구려 국납성(國內城)과 백제 사비성(泗沘城)을 그 실 예로 들어 본다. 그들은 국납성(國內城)이 AD2년에 고구려 유리왕에 의해 축성되기 시작한 사실을 모를 뿐만 아니라, 이 시기가 한어상고음(漢語上古音)시기라, '內'의 중국음은 학자마다 차이가 조금씩은 있지만, 언어학자 王力(왕력)에 의하면 「n![]() p」이고, 한국 한자음은「nap」이다. 지명 학자들은 內를 한어중고음시대의 한국한자음 발음인「nai(내)」로 알고 있어, 내(川)의 음차라고 주장한다. 고구려인은 재주가 뛰어나, 수 백년 뒤에나 발음해야 할 한자음을, 미리 빌려 와서 발음 했나 보다. 고구려 國內城(국납성)은 「나라두루(드르)城 {현대어 : 나랏들}」이다.

p」이고, 한국 한자음은「nap」이다. 지명 학자들은 內를 한어중고음시대의 한국한자음 발음인「nai(내)」로 알고 있어, 내(川)의 음차라고 주장한다. 고구려인은 재주가 뛰어나, 수 백년 뒤에나 발음해야 할 한자음을, 미리 빌려 와서 발음 했나 보다. 고구려 國內城(국납성)은 「나라두루(드르)城 {현대어 : 나랏들}」이다.

(1)-㉡ 아울러 백제 사비성(泗沘城)이 '새부리'인 것 까지는 생각했지만, 동음이의어(同音異議語) '새'에, 새{新(신)}이 있음을 잊고, 안개속을 헤매고 있다. 지명 학자들은 동음이의어도 잊었고, 사비성(泗沘城)이 AD538년(성왕16년)에 천도한 새수도라는 사실도 잊고 있다. 백제 사비성(泗沘城)은 '새부리'로, 그 뜻은「신경(新京)」이다.

|

|

|

|

중중국 길림성 집안현 : 고구려 國內城(국납성) → 「나라두루(드르)忽」 왕가의 무덤이 있는, 넓은 들이 중요했다.

|

충청남도 부여군 부여읍 관북리 일대 궁궐터: 소부리군(所夫里郡) → 새부리{신경(新京)} ; AD538년(성왕16년)에 천도한 수도임을 잊고 있다. |

(2) 중국 길림성 집안현에 있는 고구려 國內城(국납성)의 배후 산성인 위나암성(尉那巖城)의 존재를 잊고 있다. 일단의 지명 학자는 중국 사서의 기록 관노부(灌奴部)와 삼국사기에 기록된 관나관(灌那部)를 근거로, 고구려 5부 소노부(消奴部). 절노부(絶奴部). 관노부(灌奴部). 순노부(順奴部)에 기록된 奴(노)를 那(나)와 같은 것으로 보았다. 여기 까지는 탁월한 추정이었다. 문제는 奴(노)와 那(나)를 內(납)과 함께, 현대어 내(川)나 강원도 방언 '나리'의 음차로 본 것이 고구려 지명어를 망치게된 원인이 되었다.

※ 참고로 전술한 Chapter 8. 73) 강원도 평강군 평강읍은, 고구려의 옛 어사납현(於斯內縣)이데, 내(川)가 전혀 발달할 수 없는 곳이라,「엇내」가 아니고, 「엇두루(드르) {현대어 : 가로들)」임을 밝혔고, 아울러 지형(地形)이 둘(二)이라, 또 다른 이름이「돗귀두루(드르) {현대어 : 도끼들)」인 것도, 함께 증명하였다. 지명학은 '언어학'과 '지형학'이 어울린 학문인데, 언어학자들이 '지형학'을 도외시한 결과가 작금의 사태인 것이다. 이해를 돕기 위해 평강읍 일대의 위성 사진을 다시 탑재 한다. 27만 여년전에 형성된 용암대지위에 세워진 '도끼들'에, '내'가 있다고 우기는 것 자체가 무리수였다. 도끼 호수에 고인 물은, 더 이상 흘러갈 데가 없다. 그런 까닭으로 내(川)가 없는 것이다.

※ 아래 평강군 평강읍 위성지형도를 보면, 도끼호수와, 평강읍을 가로지른 산 및 오리산을 볼 수 있다.

평강읍 남서쪽 3km 지점에 있는 오리산 화산체(분화구) : 평강읍 일대에 쌓인 용암은,

이곳에서 흘러나온 것이다. - Daum 블로그 Lightlord에서 사진 전재.

※ 평강읍은 아래 그림처럼 평강읍 북쪽을 ㉠ 가로지른 연봉과 위 그림처럼 평강읍 바로 남서쪽 ㉡ 도끼호수라는 두가지 특이한 지형으로 인하여, ㉠' 엇두루(드르){於斯內(어사납)}이라는 이름과 ㉡' 돗귀두루(드르}{斧壤(부양)}이라는 두가지 이름이 탄생하였다. 위의 {오리산 화산체(분화구)}그림을 Click 하면 google 위성사진으로 이를 확인할 수 있다.

|

|

|

|

강원도 평강군 평강읍 북편을 가로지른 연봉 : 철원평야에서 북쪽을 촬영한 사진에서 취했다. <좌우 두 사진은 인터넷에서 취한 사진이다.> |

철책선에서 바라본 철원 궁예 도읍지 뒷 쪽으로 평강군 고원평야가 펼쳐졌는데, 왼쪽으로 평강읍 북쪽을 가로지른, 수평에 가까운 연봉이 찍혔다. |

㉠ 고구려 지명어 內(납)을 內(내)로 잘못 알고 있으니, 內(내), 那(나), 奴(노)가 유사한 발음이므로, '內, 那, 奴'를 '내(川)의 음차'로 본 것인데, '內'이(가) 당시의 음이 '납'인데, 어떻게 '내(川)의 음차'가 될 수 있겠는가? 중국 학자들이 알면, 실소할 일이다. 그렇다면 '那(나)'는 무엇일까? 다음을 보자.

㉡ 다행히 고구려 초기 지명 중에, 위치가 밝혀진 '那(나)'가 있는데, 國內城(국납성)의 배후 산성인, 위나암(尉那巖)이 그것이다.「巖」은「바회 암」으로, 고구려어「바회」는 현대어「바위」와「고개」의 두가지 뜻이 있다.「위나암(尉那巖)」은「고개」라고 불러야 하는데, 그것은 궁궐을 고개 정상을 파고 다져서 축성했기 때문이다. Chapter 6. 57)에서 전술했다시피, 위나암(尉那巖)은 내(川)가 없는 산에 축성한 산성이므로, 나(那)는 '내'가 될 수 없다.

산골짜기 사이로 졸졸 흐르는 계류를, '내'라고 했다는 것은 언어도단(言語道斷)이다. 이 골짜기 물이 모여 흐르는 곳이, 국납성 서쪽에서 압록강으로 흐르는 '붓도랑'이다. 이 물로 인해 중국은 한때 이곳을 통구(通溝)라 했었다. '붓도랑'이란 말이다. 백제는 금강을 '곰내'라 했고, 신라는 형산강을 '돌(梁)'이라 했다. 국납성 뒤로는 내가 없다. 위나암(尉那巖)은 「위![]() 바회」로, 현대어 「윗땅고개」로 판명났다. 그러므로「那」는 '내'가 아니고,「

바회」로, 현대어 「윗땅고개」로 판명났다. 그러므로「那」는 '내'가 아니고,「![]() (땅)」의 의미이다.

(땅)」의 의미이다.

이해를 돕기 위해 아래에 위나암의 그림을 다시 탑재 한다. 이 산성 어디에 내(川)가 있는가? 지명 학자들은 위나암이 어디에 있는지, 어떤 모습인지도 모른다. 더구나 내(川)라고 부를 수 있는 곳은, 압록강 뿐인데, 압록강은 국납성 바로 남쪽에 위치하므로, 위가 아니라 아래이다. 위나암을 축성한 시기는 AD1세기 전반이다. 고구려어는 신라어를 닮아도 너무 많이 닮았다. 어쩌면 신라어가 고구려어를 닮았는지도 모르겠다.

|

|

|

|

중국 길림성 집안현 산성자산성 : 고구려성. 위나암(尉那巖) → 위 좌우 두 그림은 인터넷에서 취했다. |

尉那巖 정상부에 있는 궁궐터 유적지 : 중국 사서에 환도성(丸都城)이라 했다. |

(3) 일연은 삼국유사에서 고구려는 국납성으로 도읍을 옮겼는데, 국납성을 불이성(不而城)이라고도 했다고 기록했다.{移都國內城 亦云不而城}. 불이(不而)를 연음으로 읽으면, '부리'가 되는데, 백제의 지명어 '부리(夫里)'와 음이 같고, 이는 신라어 {![]() }이고, 현대어 {벌}이 아닌가? 고구려와 백제는 {부리(현대어 : 벌}}이라는 언어를 공유하고 있다. 국납성이 '나라두루(드르)}' 이므로, 불이(不而)는 '나라부리(현대어 : 니라벌)}'로 결국 같은 말이 아닌가? 현대어 「들판」과「벌판」을 무슨 수로 구분해 낼 수 있다는 말인가? 고구려와 백제는「두루(드르)」와「부리」라는 언어를 공유하고 있음을 알 수 있다. 이 두 언어를 현대어로 표기하면, 「들」과「벌」이다.

}이고, 현대어 {벌}이 아닌가? 고구려와 백제는 {부리(현대어 : 벌}}이라는 언어를 공유하고 있다. 국납성이 '나라두루(드르)}' 이므로, 불이(不而)는 '나라부리(현대어 : 니라벌)}'로 결국 같은 말이 아닌가? 현대어 「들판」과「벌판」을 무슨 수로 구분해 낼 수 있다는 말인가? 고구려와 백제는「두루(드르)」와「부리」라는 언어를 공유하고 있음을 알 수 있다. 이 두 언어를 현대어로 표기하면, 「들」과「벌」이다.

(4) 고구려에 '부리'라는 지명어가 있음을, 일연의 삼국유사에서 "국납성을 불이성(不而城)이라고 했다."라는 기록으로 확인 할 수 있다. 또 다른 기록은 고구려 지명어 奴(노)에 있다. 奴의 훈에는 「ⓛ 명사 ; 죵 ② 동사 ; 부리다」가 있다. 이 「② 동사 ; 부리다」의 어간「부리」를 훈음차로 사용하고 있다. 삼국사기 지리지를 해석할 때, 지명 학자들은 「명사」만을 생각하고 있다. 명사로 되어 있는 대표적인 훈음차 지명어가 「불 火(화)」인데, 신라는「![]() 」로, 고구려는「부리」의 훈음차로 사용하였다. 동사나 형용사를 훈음차를 사용할 때는 대체로「어간(語幹)」을 사용하였다. 이를 모르기 때문에, 지명 학자들은 음차만을 사용하게 되므로 해서, 그 해석이 엉뚱하게 되어, 고구려어가 만주어도 되고, 일본어도 되는 것이다.

」로, 고구려는「부리」의 훈음차로 사용하였다. 동사나 형용사를 훈음차를 사용할 때는 대체로「어간(語幹)」을 사용하였다. 이를 모르기 때문에, 지명 학자들은 음차만을 사용하게 되므로 해서, 그 해석이 엉뚱하게 되어, 고구려어가 만주어도 되고, 일본어도 되는 것이다.

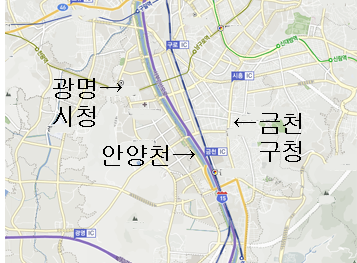

(5) 경기도 광명시 및 서울시 금천구 일대는 「지형이라는 그림」으로 살펴 볼때는, 정말 답답한 곳이다. 서울특별시 금천구와 광명시 일대는 산이 조금있고, 많은 부분이 논과 밭으로 되어 있다. 게다가 그 중심부를 흐르는 안양천은 거의 일직선으로 흐르고 있다. 어떠한 「지형이라는 그림」을 떠올릴 수 없는 그런 곳인데도, 고구려인은 멋진 지형적 특징을 찾아 내었다. 그 흔적은 신라 경덕왕이 개칭한 곡양현(穀壤縣)이 쥐고 있다. '곡양'이란,「곡식이 많이 소출되는 땅」이란 말이다.

|

|

|

|

경기도 남양주시 조안면 일대 :

고구려 골의노(骨衣奴) → |

경기도 광명시 및 서울시 금천구 일대 : 고구려 잉벌노현(仍伐奴縣) → 조칠부리 |

필자가 광명시에 10년간을 근무한 적이 있다. 1970년대에는 광명시 일대가 대부분이 논밭으로 되어 있었다. 더욱이 안양천변은 모두 논이었다. 이 논에서 자라는 벼를 참새떼가 그냥 놔 둘리 없다. 참새떼를 쫓기 위하여, 당시에는 카바이드를 젖은 수건에 싸서, 철제 파이프에 넣고 터뜨려, 소리만 나는 대포를 만들어, 참새떼를 쫓았다. 광명시, 서울특별시 금천구 일대는 곡창지대이기 때문에, 새떼가 유난히 많았던 것이다. 고구려인은 참새를 쫓는 광경을 보고, 잉벌노현(仍伐奴縣)이라 작명하였고, 경덕왕은 곡양현(穀壤縣)이라 개칭한 것이다. 서로 다른 것 같지만, 그 내용을 살펴 보면, 의미가 통하는 대응 관계인 것이다. 백제도 똑 같이 새의 지형을 진잉을군(進仍乙郡 → 나![]() 조츨새골)로 작명하였다. 고구려의 奴(노)는 훈음차로,「부리{현대어 : 벌}」로 백제와 같은 뜻의 언어「夫里(부리)」를 공유하고 있었다. 지명어로는 「奴(노)」와「不而(불이)」를 사용하였다.

조츨새골)로 작명하였다. 고구려의 奴(노)는 훈음차로,「부리{현대어 : 벌}」로 백제와 같은 뜻의 언어「夫里(부리)」를 공유하고 있었다. 지명어로는 「奴(노)」와「不而(불이)」를 사용하였다.

㉠ 仍 : 조츨(좇다) 잉 → 훈음차 ; 좇

伐 : 칠(치다) 벌 → 훈음차 ; 칠

奴 : 부릴 노 → 훈음차 ; 부리

∴ 仍伐奴縣 : 좇칠부리 {현대어 : 쫓을벌}' {참새와 같은 새를 쫓는 다는 의미이다.}

㉡ ∴ 骨衣奴 → ![]() 리부리 (현대어 : 꼬리벌) → 위의 왼쪽, 경기도 남양주시 조안면 참조.

리부리 (현대어 : 꼬리벌) → 위의 왼쪽, 경기도 남양주시 조안면 참조.

※ 모두 훈음차로만 되어 있기 때문에, 해석하기 난해하다. 일단의 학자는 伐(벌)은 신라의「![]() 」로, 奴(노)는 「내(川)」나 강원도 방언「나리」로, 두루뭉수리 해석하고 끝이었다. 仍(잉)에 대해서는 설왕설래한다. 이것이 일단의 지명 학자들의 현주소다. 그들은 지형도, 지도도, 알지 못한다. 삼국사기에 기록된 옛 지명을, 그저 언어학적 재능만으로, 한 편의 논문을 얻기 위해, 농단(壟斷)할 뿐이다.

」로, 奴(노)는 「내(川)」나 강원도 방언「나리」로, 두루뭉수리 해석하고 끝이었다. 仍(잉)에 대해서는 설왕설래한다. 이것이 일단의 지명 학자들의 현주소다. 그들은 지형도, 지도도, 알지 못한다. 삼국사기에 기록된 옛 지명을, 그저 언어학적 재능만으로, 한 편의 논문을 얻기 위해, 농단(壟斷)할 뿐이다.

(6) 경상북도 안동시 임하면 임하리 일대는 반변천과 길안천으로 인하여 구불구불 굽어 있다. 이곳까지 진출한 고구려인은 이 모습을 관측하고, 「굴화군(屈火郡) → 구븐부리」라고 작명하였다. 경덕왕은 곡성군(曲城郡)으로 개칭하였다. 고구려 굴화(屈火)와 신라 곡성(曲城)은 각각 「구븐부리」와「구븐![]() 」이지만, 현대어는 모두「굽은벌」로 언어가 같음을 알 수 있다. 지명 학자들은 고구려 지명어에, 백제와 같이「부리」를 공유하고 있음을 알지 못한다. 해방후 70년간 이지경이 된 까닭은, 한 편의 논문을 얻으면, 그것으로 만족하고, 더 이상 심도있는 연구를 진행하지 않기 때문이다. 삼국사기 지리지는, 논문을 작성할 때만, 잠깐 보는 것 뿐이니, 과연 심도있는 연구가 이루어 졌을지 의문이다.

」이지만, 현대어는 모두「굽은벌」로 언어가 같음을 알 수 있다. 지명 학자들은 고구려 지명어에, 백제와 같이「부리」를 공유하고 있음을 알지 못한다. 해방후 70년간 이지경이 된 까닭은, 한 편의 논문을 얻으면, 그것으로 만족하고, 더 이상 심도있는 연구를 진행하지 않기 때문이다. 삼국사기 지리지는, 논문을 작성할 때만, 잠깐 보는 것 뿐이니, 과연 심도있는 연구가 이루어 졌을지 의문이다.

고구려어「부리」는 현대어「벌」의 어원으로, 백제의「부리(夫里)」와 같은 언어를 공유하고 있었고, 신라는 「![]() 」이라고 발음했다. 고구려어「부리」는 지명어「불이(不而),「노(奴)」,「화(火)」등으로 표기 하였다. 신라는「

」이라고 발음했다. 고구려어「부리」는 지명어「불이(不而),「노(奴)」,「화(火)」등으로 표기 하였다. 신라는「![]() 」의 지명어로는,「화(火)」,「벌(伐)」로 표기하였다.

」의 지명어로는,「화(火)」,「벌(伐)」로 표기하였다.

㉠ 屈 : 구블(굽을) 굴 → 훈차 ; 구븐

火 : 불 화 → 훈음차 ; 불 → 부리 {'불'과 '부리'가 음이 비슷하다.}

∴ 屈火 : 구븐부리 {현대어 : 굽은벌}

㉡ 曲 : 구블(굽을) 곡 → 훈차 ; 구븐

城 : ![]() 성 →

성 → ![]()

∴ 구븐![]() {현대어 : 굽은벌}

{현대어 : 굽은벌}

|

|

|

|

경상북도 안동시 임하면 임하리 일대 : 땅 모양이 굽어 있다. 굴화군(屈火郡) → 구븐부리 |

한반도내의 고구려 최대 영토 : 장수왕의 남정은 건국이래, 신라 최대 위기 였다. |

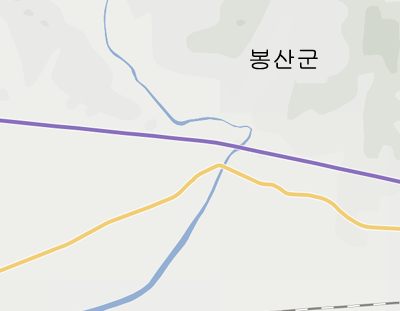

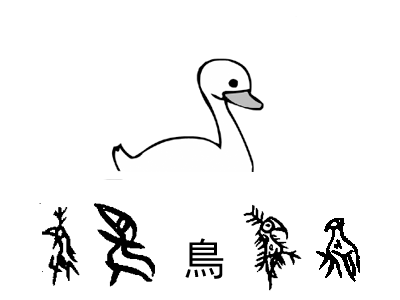

(7) 강원도 통천군 통천읍 일대는 고 정주영 현대 회장의 고향으로 유명세를 탄 곳이다. 그런데 정작 통천군 통천읍 일대가 어떤 곳인지를 아는 사람은 거의 없다. 더욱이 통청읍 일대가 멋진「새」형상인 것을 아는 사람이 없다. 그런데 아래 그림처럼 너무도 생생한「새 그림」인 것이다. 이 그림은 Chapter 1. 7)의 위성 지도를 위성 사진으로 바꾼 것이다. 이「새 그림」을 보고 고구려인은, 「금뇌(金惱) → 새忽」,「휴양(休壤) → 새부리」신라 경덕왕은「금양(金壤) → 새![]() 」이라 한 것이다. 그런데 일단의 지명 학자들은 엉뚱한 주장을 하고 있는 것이다. 물론 그렇게 주장하는 이유는 있다. 그렇다 하더라도 그들은 강원도 통천군 통천읍 일대의「새 그림」을 아무도 본 일이 없다는 것이다. 본 것이 있어야, 제대로 알지...

」이라 한 것이다. 그런데 일단의 지명 학자들은 엉뚱한 주장을 하고 있는 것이다. 물론 그렇게 주장하는 이유는 있다. 그렇다 하더라도 그들은 강원도 통천군 통천읍 일대의「새 그림」을 아무도 본 일이 없다는 것이다. 본 것이 있어야, 제대로 알지...

|

|

|

|

황해북도 봉산군 일대 : 고구려 휴암군(鵂嵓郡) → 휴르새바회忽 고려는 이 새 그림을 「鳳州(새골)」이라 했다.

|

강원도 통천군 통천읍 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽(홀) → 새골 고려 통주(通州) : 하늘과 소통하는 고을 → 새골 |

통천군을 고려 성종은 통주(通州)라고 개칭했는데, 통주란 「하늘과 소통하는 고을」이라는 뜻인데, 우리 전통 설화와 관계가 있다. 김알지 설화에서 보듯이, '새'는 인간을 하늘과 연결시켜 주는 동물로서, 인간과 하늘을 서로 소통(疏通)시켜 주는 매개체로 여겼다. 그래서 통주(通州)라고 한 것이다. 그렇다면 왜「새골」이라고 하지 않았을까? 그것은 황해도 봉주(鳳州)가「새골」이기 때문이다. 「새골」이 두 곳이기 때문에, 「봉주(鳳州)」와「통주(通州)」로 나눈 것이다. 위 그림 참조.

금뇌(金惱)는 '쇠내'나, '큰내'가 아니고,「새두루(드르)」,「새부리」,「새忽」처럼 「새![]() 」를 의미하며, 정확한 뜻은「새忽」이다. 아울러 「어거지 대응 관계」로, 더이상「금뇌(金惱)와 휴양(休壤)」을 오도하는 일이 없어야겠다. 고구려어는 신라어와 많이 닮았기 때문이다. 자세한 것은 Chapter 1. 7)을 참조하기 바람.

」를 의미하며, 정확한 뜻은「새忽」이다. 아울러 「어거지 대응 관계」로, 더이상「금뇌(金惱)와 휴양(休壤)」을 오도하는 일이 없어야겠다. 고구려어는 신라어와 많이 닮았기 때문이다. 자세한 것은 Chapter 1. 7)을 참조하기 바람.

|

|

|

|

강원도 통천군 통천읍 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽 고구려 옛 지명 ; 휴양(休壤) → 새부리 신라가 개칭한 옛 지명 : 금양(金壤) → 새 |

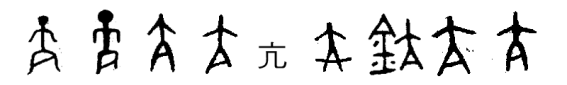

물새 캐릭터와 「새 鳥(조)」자 갑골문 고려 통주(通州) : 하늘과 소통하는 고을 → 새골 |

(8) 현재까지 밝혀진 고구려 지명어는, 다음과 같이 정리할 수 있다.

㉠ 內(납) : 두루(드르){현대어 : 들} → 國內城(국납성), 於斯內(어사납), 骨衣內(골의납), 今勿內(금물납)

㉡ 那(나) : ![]() {현대어 : 땅} → 慰那巖(위나암)

{현대어 : 땅} → 慰那巖(위나암)

㉢ 奴(노) : 부리 {현대어 : 벌} → 骨衣奴(골의노), 仍伐奴(잉벌노), 今勿奴(금물노)

㉣ 不而(불이) : 부리 {현대어 : 벌} → 不而城(불이성) ☞ 부리성 → 國內城(국납성) = 不而城(불이성)

㉤ 火(화) : 부리 {현대어 : 벌} → 屈火(굴화)

㉥ 召(소) : 부리 (현대어 : 벌} → 買召(매소)

※ 인천광역시 일대 : 買召縣(매소현) → 매부리 {현대어 : 물벌}

買 : 매 → 음차 ; 매 {현대어 : 물}

召 : 부를(부르다) 소 → 부르 → 부리 {'부르'와 '부리'가 음이 비슷하다.}

∴ 買召 : 매부리 {현대어 : 물벌} {백제와 부리(夫里)라는 언어를 공유하고 있음을 알 수 있다.}

㉦ 惱(뇌) : 홀(忽) {현대어 : 골} → 金惱(금뇌)

㉧ 骨(골) : 홀(忽) {현대어 : 골}→ 梁骨(양골), 忽本骨(홀본골)

㉨ 廻(회) : 돌 {현대어 : 도랑} → 烏斯廻(오사회)

㉩ 梁(량) : 돌 {현대어 : 도랑} → 僧梁(승량), 梁骨(양골) {梁骨은 지명어로만으로 되어 있다.}

㉪ 壤(양) : 두루(드르){현대어 : 들} → 斧壤(부양)

㉫ 平(평) : 두루(드르){현대어 : 들} → 斤平(근평)

㉬ 乃(내) : 내{川(천)} → 乃惚(내홀)

㉭ 川(천) : 내 → 述川(술천)

㉮ 勿(물) : 믈 → 德勿(덕물)

{고구려의 '水(믈 슈)'에는 '勿(물)'도 있음을 알 수 있다. 신라는 덕수현(德水縣}으로 개칭했다.}

㉯ 串(곶) : 곶 → 어을매곶(於乙買串), 판마곶(板麻串)

㉰ 直(직) : 곶 → 실직(悉直)

㉱ 良(량) : 곶 → 하서량(河西良)

㉲ 고차(古次) : 곶 → 갑비고차(甲比古次)

9) 고한국어족인 삼국인(三國人)인들이 「지형이라는 그림」을 통하여, 우리 고대어를 한자의 음과 훈을 빌어, 「음차, 훈차, 훈음차」로 한자화한 까닭은 무엇 인가?

㉠ 기원 전.후 시기, 고조선 유민이 가지고 온, 한자 실력은 보잘 것 없는 수준이었다.

㉡ 당시에는 옥편이나, 운서와 같은 서적이 없었기 때문에, 순수하게 암기에만 의존했다.

㉢ 처음으로 한자의 음과 훈을 이용하여, '무엇을' '어떻게' 한자화할 것인가를 찾기가 어려웠다.

㉣ 그 해결 방법이 「지형과 지물」을 이용하는 방법이었다. 그 실예로,

※ 고구려는 오녀산성 정상부의「귀모양 그림」을 멀리서 관찰하여,「귀忽 → 句麗(구려)」라고 국호를 작명하고,

※ 신라는 동해에서 떠오르는 해를 보고, 동쪽의 땅이라는 의미로,「새![]() → 金城(금성) → 斯羅(사라) → 新羅(신라)」라고, 작명한 것이다.

→ 金城(금성) → 斯羅(사라) → 新羅(신라)」라고, 작명한 것이다.

|

|

|

|

중국 길림성 환인시 오녀산성 일대 : 고구려 초기 국명 귀려(句麗) → 귀골 이 그림은 인터넷 공간에서 빌렸다. |

신라의 「새 그들이 동쪽 끝에 살고 있음을 알았을 것이다. <감포앞바다 일출은 Daum 블로그 '마리미의 공간'에서 빌렸다.> |

㉤ 고구려나 신라의 국호는 결국, 수도의 지형이나 지물을 초기 이두 형태로 한자화한 것이다.

㉥ 원삼국이 팽창할수록 지역은 넓어지고, 공취(攻取)한 지역의 특징적인 「지형이라는 그림」을 통하여, 한자화하기 시작하였다.

㉦ 각 지역의 특징적인 「지형이라는 그림」은, 많은 군(軍)과 민(民)을 동원하여 알아낸 것이다. 그 실예로,

※ 고구려는 태조대왕 시절에, 군사적. 정치적 목적으로, 군인을 동원하여, 낙랑 땅과 인접한 살수「(薩水) → 살(矢)믈」의 형태를 알아 내었고,

※ 백제는 최전성기인 한성백제 어느 시기에, 역시 금강 일대를 간접 통치하기 위하여, 정치적. 군사적 목적으로 군인 등을 동원하여, 수 십 km를 답사한 후,「웅천(熊川) → 곰내」라고 작명한 것이다.

㉧ 이후 군현이 설치된 시기는 여러개의 팀으로 나누어, 전국을 답사하여, 그 군.현을 대표할 만한 「지형이라는 그림」이나, 「지물」등을 찾아내어, 한자화한 것이다.

㉨ 기초적인 한자를 사용할 줄 아는 관리는, 그들에게 한자를 전해준 사람들이 고조선 유민의 후손들로, 모두 원삼국인과 융합한 사람들이었기 때문에, 그들로부터 한자와 함께, 이러한 수법을 전수 받았을 것으로 추론한다.(한자는 독학을 할 수 있는 글자가 아니다.) 부연하면 원삼국의 옛 지명을 초기 이두 형태로 만드는 방법을 전수해 준 사람이 고조선인기 때문에, 삼국의 수법이 모두 같은 것이다.

㉩ 고조선 유민과 융합한 원삼국인의 언어는 서로 유사했기 때문에, 전술한 바와 같이, 고구려어가 신라어와 크게 차이가 나지 않는다. 그런 까닭으로 고구려 연개소문과 김춘추가 만나서 담판을 했을 때도, 통역을 썼다는 기록이 삼국사기 어디에도 없는 것이다. 현대어의 어원은, 삼국인의 언어에 뿌리를 두고 있다.

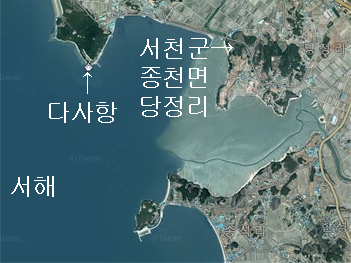

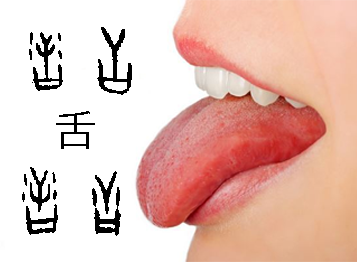

82) 충청남도 서천군 일대 : 백제 설림군(舌林郡) → 혀두루(드르) {현대어 : 혀들}

충청남도 서천군 일대의 다사항과 그 아래 조그만 곶이 있는 형태가, 마치 사람이 입을 벌리고 있는 「그림」을 연상케 한다. 그 입안에 마치 혀가 있는 듯 하다. 이를 답사한 백제인은 「설림군(舌林郡) → 혀두루(드르) {현대어 : 혀들}」이라 작명하였다.

㉠ 舌 : 혀 설 → 훈차 ; 혀

林 : 두루(드르) 림 → 훈차 ; 두루(드르)

∴ 舌林 : 혀두루(드르){현대어 : 혀들}」

※ 林 : ⓛ 수풀 ② 들{두루(드르)}. 지명어는 「② 두루(드르)」이다.

㉡ 西 : 셔 → 음차 ; 셔 → 세 →혀

{'셔'와 '혀'가 음이 비슷하다. 특히 경상도 방언은 혓바닥을 '셋바닥'이라고 한다.}

林 : 드르(들) 림 → 훈차 ; 드르(들)

∴ 西林 : 세드르(세들) {현대어 : 혀들}

|

|

|

|

서천군 종천면 당정리 일대 : 입을 벌린 형태인데, 혀와 목젖이 보인다. 백제 설림군(舌林郡) → 혀두루(드르) |

입을 벌리고 혀를 내민 그림 및 혀 舌(설)자 갑골문 |

|

|

|

서천군 종천면 당정리 남쪽 바닷가 : 북쪽으로 혀 모양의 지형이 보인다. |

서천군 종천면 당정리 북쪽 바닷가 : 남쪽으로 혀 모양의 지형이 보인다. |

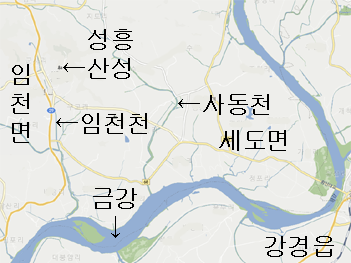

83) 충청남도 부여군 임천면 일대 : 백제 가림군(加林郡) → 가두루(드르) {현대어 : (물)갓들}

충청남도 부여군 임천면 일대는 금강 하류에 있는 곳으로, 금강변에 경작지가 펼쳐져 있고, 임천면의 임천천 일대와 세도면의 금강변 일대에는, 비교적 넓다란 들판이 전개되어 있다. 이 지형을 판독한 백제인은,「가림군(加林郡) → 가두루(드르) {현대어 : (물)갓들}」이라 작명하였다. 「가림(加林)」은 현대의 강원도 가평군(加平郡)과 같은 의미로, 모두「(물)갓들」이라는 말이다. 두 지명 모두 「물」이라는 말이 생략된 것을 알 수 있다.

加 : 가 → 음차 ; 가 {가 邊(변)}

林 : 두루(드르) 림 → 훈차 ; 두루(드르) {林 : ⓛ 수풀. ② 들. 수풀은 지명어가 될 수 없다.}

∴ 加林 : 가두루(드르) {현대어 : (물)갓들}

|

|

|

|

부여군 임천면, 세도면 일대 : 백제 가림군(加林郡) → 가두루(드르) |

부여군 임천면, 세도면 일대는 금강과 금강으로 흘러드는 천변이 만든, 많은 경작지가 있다. |

|

|

|

|

부여군 임천면 일대 : 천변으로 비교적 넓은 들판이 펼쳐져 있다. |

부여군 세도면 일대 : 강경읍으로 가는 금강변으로, 상당히 넓은 들판이 전개되어 있다. |

84) 충청남도 태안군 안면읍 일대 : 백제 성대호현(省大號縣) → 셩![]() 부리 {현대어 : 성한벌}

부리 {현대어 : 성한벌}

백제 성대혜현(省大兮縣) → 셩![]() 헤골 {현대어 : 성한혀골}

헤골 {현대어 : 성한혀골}

신라 : 소태현(蘇泰縣) → 헤(세)큰골 {현대어 : 혀큰골}

충청남도 태안군 안면읍 일대는 본디 육지와 연결된 곶으로 예로부터 안면곶(安面串)이라 불리웠다. 이 안면곶은 백제 시대부터 절단될 것을 우려 했다. 안면곶과 태안군을 연결하는 목의 폭이 매우 좁아 확실한 것을 알 수는 없지만, 폭이 대략 100~150m 정도였을 것으로 추정한다.

안면곶을 섬으로 만든 사람은 대동법(大同法)으로 유명한 김육(金堉)이 충청감사를 제수 받은 후, 조운의 편의를 위해 안면곶의 좁은 목을 절단하여 운하를 만들어 버린 것이다. 이보다 앞선 시기에 토정 이지함은 「반드시 착통(鑿通)하려는 자가 있을 것이다.」라고 말했다는 것인데, 이는 그의 말이라기 보다는 백제 시대부터 전해 내려오는 이야기를, 어느 누가 '토정'의 이름을 빌어 말한 것으로 추정한다. 이는 백제의 옛 지명에 그런 우려가 기록되어 있다.

우리말에 「몸 성히 다녀 오라」는 말 속에는 「몸이 성치 못 할까」우려하는 뜻이 함께 들어 있다. 마찬가지로 백제가「셩![]() 부리 {현대어 : 성한벌}」라고 했다는 것은, 안면곶이 언젠가는 절단 될까 우려하는 뜻이 담겨져 있었는데, 1,000여년이 지난 후에는 현실이 되었다. 토정이 했다는 말은, 백제 옛 이름에 들어 있었던 것이다.

부리 {현대어 : 성한벌}」라고 했다는 것은, 안면곶이 언젠가는 절단 될까 우려하는 뜻이 담겨져 있었는데, 1,000여년이 지난 후에는 현실이 되었다. 토정이 했다는 말은, 백제 옛 이름에 들어 있었던 것이다.

㉠ 省 : 셩 → 음차 ; 셩

大 : ![]() 대 → 훈음차 ;

대 → 훈음차 ; ![]()

號 : 부를(부르다) 호 → 훈음차 ; 부르 → 부리 {'부르'와 '부리'가 음이 비슷하다.}

∴ 省大號 : 셩![]() 부리 {현대어 : 성한벌}

부리 {현대어 : 성한벌}

㉡ 省 : 셩 → 음차 ; 셩

大 : ![]() 대 → 훈음차 ;

대 → 훈음차 ; ![]()

兮 : 혜 → 음차 ; 헤 {현대어 : 혀} <안면곶은 '혀'모양의 지형이다.>

∴ 省大兮縣 : 셩![]() 헤골 {현대어 : 성한혀골}

헤골 {현대어 : 성한혀골}

㉢ 蘇 : 흴(희다) → 훈음차 ; 히 → 헤 {현대어 : 혀}

泰 : 클(크다) 대 → 훈차 ; 큰

∴ 蘇泰縣) → 히큰골 → (세)큰골 {현대어 : 현큰골}

|

|

|

|

충청남도 태안군 안면읍 일대 : '혀'의 지형 백제 성대호(省大號) → 셩 백제 성대혜현(省大兮縣) → 셩 |

충청남도 태안군 안면읍 일대를 촬영한 항공 사진 왼쪽 위로 안면읍을 절단한 수로가 보인다. 안면도는 안면대교 부근을 절단한 인공 섬이다. |

|

|

|

1872년에 간행된「태안읍지」의 고적조(古跡條) 안면곶(安眠串)에 대한 기사 : 토정 이지함이 여러날 암자에 머물며 산세를 살펴보고, 그 땅에 대해 나중에 말하기를 '반드시 착통(鑿通)하려는 자가 있을 것이다' 라고 하였다 한다. |

인조12년(1638) 충청감사 김육(金堉)이 조정에 건의하여 안면곶과 육지를 분리해 냈다. 그 이후 안면곶(安面串)은 안면도가 됐다. 백제인들이 안면도가 성치 못할 것이라는 우려가 맞아 떨어졌다. 백제인의 우려는 현실이 되었다. |

(1) 백제의 지명어 :

㉠ 부리(夫里) : 부리 {현대어 : 벌} → 고량부리(古良夫里), 소부리(所夫里), 반내부리(半奈夫里)

㉡ 호(號) : 부리 {현대어 : 벌} → 성대호(省大號)

㉢ 량(良) : 곶 → 고량부리(古良夫里)

㉣ 직(直) : 곶 → 굴직(屈直)

㉤ 진(珍) : 돌 {현대어 : 도랑} → 진악산현(珍惡山縣), 인진도(因珍島)

㉥ 미(彌) : 두루(드르) {현대어 : 들} → 고미(古彌), 관미(關彌)

㉦ 임(林) : 두루(드르) {현대어 : 들} → 설림(舌琳), 가림(加林)

㉧ 평(坪) : 두루(드르) {현대어 : 들} → 우평(雨坪)

㉨ 내(奈) : 내 {현대어 : 내(川)} → 가지내(加知奈), 월내(月奈) 반내부리(半奈夫里)

㉩ 쳔(川) : 내 {현대어 : 내(川)} → 웅천(熊川)

85) 충청남도 부여군 석성면 일대 : 백제 진악산현(珍惡山縣) → 돌惡山골 또는 들惡山골.

충청남도 부여군 석성면 조촌면 일대는 부여읍과 산을 경계하고 있다. 이 산 국도변 절개지를 보면 절개지 곳곳에 도리 박혀 있다. 이러한 산을 충청남도에서는 악산(惡山)이라 하는데, 사전적 의미와는 조금 다르게, 묘자리를 쓰기 나쁜 산을 일컫는다. 석성면 일대는 비교적 넓은 들과 수많은 도랑이 분포하고 있다. 신라 경덕왕은 진악산현(珍惡山縣)을 석산현(石山縣)으로 개칭했는데, 石(돌 석)은 전형적인 신라의 지명어로, 현대어「도랑」과「들판」을 의미한다.

㉠ 珍 : 옥돌 딘 → 훈음차 ; 돌 {현대어 : 도랑 또는 들판}

惡山 : 악산 → 훈음차 ; 악산

∴ 珍惡山縣 : 돌+악산골 또는 들+악산골

㉡ 石 : 돌 셕 → 훈음차 ; 돌 {현대어 : 도랑 또는 들판}

山 : 뫼 산 → 훈음차 ; 뫼

∴ 石山縣 : 돌뫼골 또는 들뫼골 {석성면 일대는 많은 도랑과 들판피 펼쳐져 있다.}

|

|

|

|

충청남도 부여군 석성면 일대 : 백제 진악산현(珍惡山縣) → 돌+惡山골 |

석성면 연화리 일대의 돌(도랑) |

|

|

|

석성면 증산리 일대 : 넓은 들판과 얕으막한 산이 보인다. |

조촌면 선사로 일대 : 들판과 돌(도랑)이 펼쳐 있다. |

※ 흥미로운 사실은, 「지형. 지물」에 대한 정보가 전혀 없었음에도 불구하고, 지명학자의 부여군 석성면에 대한 해석은, 매우 정확하게 짚었다. 그 까닭은 무엇일까?

㉠「지형」과「지명」해석이 일치했다.

㉡ 백제의 지명어「珍 : 옥돌 딘 → 돌(현대어 : 도랑)」과 신라의 지명어 「石 : 돌 셕 → 돌(현대어 : 도랑)」의 대응 관계를 정확히 짚어 냈다.

바로 「지형」과「지명」이 일치했기 때문이었다. 만약 일치하지 않는다면? 당연히 엉뚱한 해석을 하게 되는 것이다.

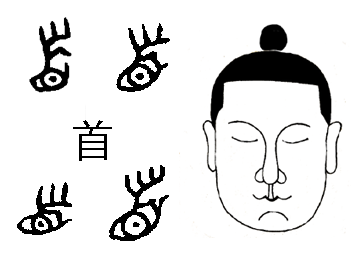

86) 충청남도 천안시 목천읍, 병천면 일대 : 백제 대목악군(大木嶽郡) → ![]() 목뫼 {현대어 : 큰목산}

목뫼 {현대어 : 큰목산}

|

|

|

|

충청남도 천안시 목천읍, 병천면 일대 : 백제「대목악군(大木嶽郡) →

|

머리 首자 금문(金文)과 목이 없는 머리 캐릭터 그리고 목리만치(木刕滿致) |

|

|

|

|

경상북도 칠곡군 약목면 신라 대목현(大木縣) → 큰목골( |

약목면 지형을 닮은 谿子(혜자) : 쇠뇌 삼국이 「지형이라는그림」을 통해 작명했다는 움직일 수 없는 증거이다. |

충청남도 천안시 목천읍, 병천면 일대는, 한성백제 멸망시, 왕자 문주와 함께, 공주로 피난하여 망명정원을 세우고, 홀연히 바다 건너 왜로 건너간 백제인 목협만치(木劦滿致)의 출신지로 알려져 온 곳이다. 아우내 장터로 유명세를 탄 병천면 일대는, 병천천과 광기천이 만든「그림」이 목 잘린 사람 얼굴 형상을 하고 있다. 눈두덩도 있고, 광대뼈에, 사각진 턱과 심지어 귀까지 있다. 이「그림」을 관찰한 백제인은,「대목악군(大木嶽郡) → ![]() 목뫼 {현대어 : 큰목산}」이라 작명하였다.

목뫼 {현대어 : 큰목산}」이라 작명하였다.

㉠ 大 : ![]() 대 → 훈차 ;

대 → 훈차 ; ![]()

木 : 목 → 음차 ; 목(neck)

∴ 大木嶽 : ![]() 목뫼(큰목뫼)

목뫼(큰목뫼)

목협만치(木劦滿致)는 목리만치(木刕滿致)라고도 하는데, 필자는 그의 성이 목리(木刕)씨로 보고 있다. 그 까닭은 '대목악의 지형과 木刕(목리)'라는 성에 있다. 백제는 한 지역을 공이 있는 신료에게 봉지와 함께 성을 내려주고 있는데, 그 대표적인 일단의 사람이 흑치(黑齒)씨 이다. 흑치 지역을 봉지로 했고, 성으로 삼은 것이다. 마찬가지로 木刕(목리)씨도 대목악을 성으로 삼은 것으로 추론 한다. 아울러 마한 목지국(目支國) 또한 이곳으로 추정한다.

㉡ 木 : 목 → 음차 ; 목(neck)

刕 : 버힐(버히다) 리 → 훈차 ; 버힘

∴ 木刕氏 : 목버힘씨 {대목악 지역은 목이 잘린 지형인데, 몸통이 없고, 머리만 있다.}

㉢ 目 : 목 → 음차 ; 목{亢(항)}

支 : 가를(가르다) 지 → 훈차 ; 가를(가른)

∴ 目支國 : 목가를(가른)나라.

목 亢(항)자 금문(金文)

흥미로운 점은 신라의 대목현(大木縣)은 목이 잘렸는데, 머리가 없다. 그런데 백제도 목이 베어졌는데, 몸통이 없다. 백제와 신라는「같은 지형」에는「같은 생각」을 한다는 점이다.

아래 그림 역시 전술했다시피 고구려 모성군과 신라 모산현인데, 여인의「얼굴 그림」이 김화와 운봉에 그려져 있다. 이 그림을 보고「어미 母(모)」라 작명하였다. 아마 이「어미 母(모)」는, 당시의 고구려어로「에미 母(모)」였을 것이고, 신라는 「어메 母(모)」였을 것이다. 삼국인들의 출발점은 만주 압록강변과, 한강 하류와, 경주 형산강 일대이다. 게다가 같은 나라를 이룬 적이 없는 데, 어찌된 일인가? 그것은 다음과 같은 이유에서일 것이다.

㉠ 언어가 유사했기 때문이고,

㉡ 원삼국이 언어가 유사한 까닭은, 그들의 조상이「고조선 유민과 융합한, 고한국어족」이라는 공통점을 가지고 있다.

|

|

|

|

|

|

|

강원도 김화군 : 고구려 모성군(母城郡) → 에미골 또는 에미나이골 |

전라북도 남원시 운봉읍 : 신라 모산현(母山縣) → 어메골 |

※ 이것이 과연 우연의 일치일까?

삼국의 옛 지명에 대한 필자의 해석이, 우연의 일치라면 아래와 같은 점이 성립하지 않아야 한다.

㉠ 우연의 일치라면 한 두곳의 지명에 그쳐야 한다. 그런데 현재 까지도 90여개이고, 밝혀진 곳만, 300여곳이 넘는다. 물론 나머지 지명은 필자의 실력이 부족해서, 미처 해석을 못한 것 뿐이다.

㉡ 위에서 보았다시피, 일목요연(一目瞭然)하게 그 풀이 과정을 밝혔다. 이 처럼 풀이한 결과와 지형이 일치한다는 것은, 절대 우연의 일치일 수 없다. 우연의 일치일 경우, 다른 곳의 경우는 달라야 한다.

㉢ 필자와 그들의 차이점은,「지도」와「지형.지물」을「보았느냐, 보지 못하였느냐의 차이점」이다. 아무 것도 보지 못하고,「삼국시대 지명」을 논한다는 것은, 무엇을 의미하겠는가? 소경은 코끼리 뒷다리라도 만지고, 코끼리를 논하였는데, 그들은 코끼리 뒷다리도 만지지 못하였다.「본것도 만진 것도 없는 데」과연 무엇을 어떻게 논했다는 것인가?

㉣ 몇몇의 지명 학자들과 mail 접촉을 시도해 보았다. 말문이 막히면 그들은「견해의 차」라는 언어로 대신한다. 그들의「견해의 차」라는 것과 「필자의 견해」와의 차이는 무엇일까? 그것은「본 자」와「보지 못한 자」의 차이점일 것이다.

㉤ 그들은 삼국사기 지리지에 기록된 한자만 가지고,「글자 놀이」를 하고 있는 것이다.「지명학」은 「지리학과 관련된 학문」이다. 삼국시대 지명을 논하면서 어떻게「지도나 지형도」한 장을 탑재하고 분석조차 없는, 그러한「견해의 차」가「지명학」논저라는 것인가?

㉥ 2015년 7월 8일경. 한국지명학회 회장에게 공개 질의서를 보내고, 답변을 기다리고 있는 중이다.

Chapter 10. 다음에 있는「공개질의서 1, 2, 3 ☜☞ Click here」을 보시기 바랍니다.