저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

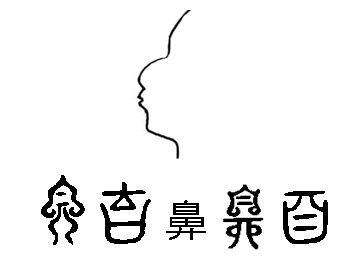

|

|

|

奈乙 김 성혁

2.1.1. 고구려 국납성(國內城) : 중국 길림성 집안현

|

|

|

|

중국 길림성 집안현 산성자산성 : 위나암성(尉那巖城) → 위 |

중국 길림성 집안현 : 고구려 國內城(국납성) → 「나라두루(드르)忽」 삼국유사 : 不而城(불이성) → 부리忽 |

1) 고구려 「內, 奴, 惱」가 현대 표준어 「내(川)」나 강원도 방언 「나리」의 음차라고 논저에 적혀 있고, 귀교의 지명학회 젊은 이사가 정설이라 하였는바, 그리 생각하는가?

2) 고구려 國內城은 삼국사기 고구려 본기 유리왕 21년(AD2년) 에 처음 나온다. 國內는 「지명어」로, 중국인이 생각하는「나라안城」이 아니고, 國內라는 지역을 의미하는데, 잘못된 것인가? (삼국사기 고구려본기 2대 유리왕 편을 읽고 답하시라.)

3) 고구려 유리왕은 國內地域으로 수도를 옮기려고 준비하였는데, 國內가 「지명어」라면, 두 가지 경우 밖에 없다.

ⓛ 內가 「내(川)」의 음차로, 國內란 「나라내(川)」를 의미하거나,

② 內의 음이 상고음 「납」으로, 國內란 「나라드르(두루){현대어 : 나랏들}」을 의미해야 한다.

③ 그런데 고구려 유리왕 21년(AD2년)은 상고음시대로, 漢語 상고음은 王力에 의하면, 「n![]() p」이고, 한국한자음은 「nap(납)」이다. 「내(內)」는 학자마다 차이는 있지만, 王力에 의하면, 중고음이「nui」로, 한국한자음「nai(내)」에 가깝다. 유리왕 당시 內의 음이 「nap(납)」인데, 중고음 시대 한국한자음인「nai(내)」로 발음할 수 있겠는가? 國內는「국내」로, 「나라내」인가? 「국납」으로,「나라드르(두루){현대어 : 나라 들}」인가?

p」이고, 한국한자음은 「nap(납)」이다. 「내(內)」는 학자마다 차이는 있지만, 王力에 의하면, 중고음이「nui」로, 한국한자음「nai(내)」에 가깝다. 유리왕 당시 內의 음이 「nap(납)」인데, 중고음 시대 한국한자음인「nai(내)」로 발음할 수 있겠는가? 國內는「국내」로, 「나라내」인가? 「국납」으로,「나라드르(두루){현대어 : 나라 들}」인가?

2.1.2. 고구려 어사납현(於斯內縣) 일운 부양(斧壤) : 강원도 평강군 일대

평강읍 남서쪽 3km 지점에 있는 오리산 화산체(분화구) - Daum 블로그 Lightlord에서 사진 전재

1) 고구려 於斯內縣은 일운 斧壤이라 하는데, 강원도 평강군 평강읍 일대로, 다음과 같은 지형이 있다.

㉠ 추가령구조대와 추가령구조곡이 있다. 추가령 구조대는 평강군의 대부분을 이루는 고원평야로, 논(沓)이 없고, 밭(田)만 있다. 추가령구조대에는 내(川)가 흐르지 않는다.

㉡ 평강읍 일대는 해발 370~380m 정도이고, 평강읍 동남쪽 바로 밑에 도끼모양의 자연호수가 있다.

㉢ 평강읍 바로 위 북쪽을 가로지르는, 해발 고도 480~500m 정도, 길이 3~4km정도 의 연봉이 있다. 평강읍이 해발 370~380m 정도이므로, 평강읍에서는 높이 110m~130m 정도로 평강읍을 가로지르는 연봉이다.(이는 google 지형도로 확인할 수 있다.)

㉣ 평강군 북쪽은 세포군과의 경계로, 이곳을 예전에는 分水嶺이라 불렀다. 부연하면, 평강군 일대 추가령구조대는 발원지에 있는 평원인 셈이다. 발원지가 평원이기 때문에, 물이 없어 내(川)가 흐르지 않고, 비온 후 내린 물은 밭두렁을 흘러 도끼모양의 자연호수에 모인다. 그런 까닭으로 고대에는 논이 없고, 밭만 있었다. (삼국사기에 기록,된 궁예가 잡힌 斧壤땅에서, 그는 보리를 훔쳐 먹다 들킨 기록을 상기하시라.)

ⓛ 평강읍 일대 반경 8km 이내에는 내(川)가 없다. 그 까닭은 비올 때만 반짝 밭두렁으로 물이 흘러, 도끼모양(斧)의 자연호수에 모여 든다. 내(川)란 여러 개의 붓 도랑이 모여 내를 이루게 된다. 한탄강의 발원지라 내(川)가 없는데, 於斯內의 內를 「내」로 읽어야 하는가? 「납」으로 읽어야 하는가? (Google 지도에서 평강읍 지형도 참조)

② 평강읍 일대는 ㉠ 추가령구조대라는 고원들판 외에 ㉡ 평강을 가로지르는 해발 고도 480~500m 정도, 길이 3~4km정도 의 연봉과 ㉢ 도끼모양의 자연호수라는 지형이 있다. 고구려어 ‘엇’에는 「가로」와「엇」의 의미가 있음을 모르지는 않을 터이니, 평강읍의 본지명 於斯內는「엇드르(두루){현대어 : 가로들}」 이고, 일운 斧壤은 「돗귀드르(두루){현대어 : 도끼들}」로, 지형이 두 종류를 의미하지 않는가? 이는 고구려 「본지명」=「일운 지명」의 등식 관계가 아님을 나타내주는 「指標性 지명어」인데, 잘못 생각한 것인가?

③ 물론 북한에 있는 지형이라 어려웠겠지만, 그렇다 하더라도 「지형」에 대해 어떠한 판독도 없이, 「본지명 = 일운지명」이라는 수학공식으로 해결하려는 것은, 처음부터 무리수를 둔 것이 아닌가?

④ 물론 평강을 斧壤으로 명명한 고구려 시대는, 광개토대왕 ~ 장수왕으로 추정한다. 이 시기에는 중국에서 內의 중고음 「nui」가 들어와 「nai(내)」로 발음했을 것으로 사료된다. 그렇다하더라도 상고음 시대의 한자음 「nap(납)」이 현재까지도 남아있는 것으로 보아, 이 시기에도 「nai(내)」와 「nap(납)」 두 가지 음이 존재했고, 고구려 지명어 끝에 붙은 內는 「nap(납)」으로 읽어야 하고, 그 뜻은 「드르(두루){현대어 : 들}」이라고 풀이했는데, 잘못된 곳이 있으면 바로잡기 바란다.

中古音查询 : http://www.eastling.org/tdfweb/midage.aspx 참조

上古音查询 : http://www.eastling.org/oc/oldage.aspx 참조

2.1.3. 고구려 횡천현(橫川縣) 일운 어사매(於斯買) : 강원도 횡성군

|

|

|

|

강원도 횡성군 횡성읍 일대 : 고구려 횡천현(橫川縣) → 빗글내 일운 어사매(於斯買)→엇매(현대어 : 엇갈리는물) |

횡성군 횡성읍에서 동북쪽 직선거리로 약 5km 정도 딸어진 곳에 횡성댐이 있는데, 이 횡성댐을 막은 일대를 보고, 고구려는 「어사매(於斯買) → 엇매(현대어 : 엇갈리는 물)」이라 작명한 곳이다. |

1) 고구려 橫川縣 일운 於斯買는 「본지명 = 일운지명」이라는 수학공식으로 해결할 수 있는 지형이다. 다만 橫의 현대 한자훈 「가로」는 어울리지 않는다. 그 까닭은 횡천 댐 일대의 지형이 물의 방향이 서로 반대 방향으로 「엇갈려」흐르기 때문에, 고구려 於斯買는 엇매(현대어 : 엇물)로, 「엇(가리![]() )매」로 풀이했는데 잘못된 것인가.

)매」로 풀이했는데 잘못된 것인가.

2) 그나마 횡성읍의 지형을 떠올려, 「於斯買」를 풀이한 경우를 강원도 k대학 교수 한사람 밖에 없는 것으로 알고 있다. 잘못 생각한 것인가?

2.1.4. 고구려 골의납(骨衣內)과 골의노(骨衣奴) : 경기도 남양주시 일대

|

|

|

|

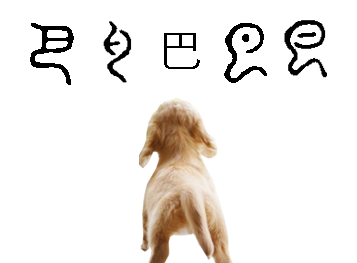

경기도 남양주시 조안면 일대 : 고구려 골의납(骨衣內) → 고구려 골의노(骨衣奴) : |

꼬리 巴(파) 자 금문(金文) 및 강아지 꼬리 사진 |

1) 광개토왕릉비문에 백제 古利城을 攻取한 기록이 나온다. 이 古利城이 阿旦城 다음에 기록된 것으로 보아, 역사학계는 고구려 골의납(骨衣內) 혹은 골의노(骨衣奴)로 보고 있는데, 정확했다. 그 까닭은 백제 古利城을 대표적인 백제 지명어 「부리(夫里)」로 바꾸면, 古利城은 「古利夫里」가 된다.

ⓛ 고구려 骨衣內의 骨衣와 古利가 발음이 비슷하므로, 경기도 남양주시 진접읍 능내리 일대의 지형과 비교하면, 骨衣內는 「![]() 리드르(두루){현대어 : 꼬리들}」로 풀었는데, 잘못된 것인가?

리드르(두루){현대어 : 꼬리들}」로 풀었는데, 잘못된 것인가?

② 고구려 骨衣奴에서 奴를 훈음차로 처리하면, 骨衣奴는 「![]() 리부리{현대어 : 꼬리 벌}」이 된다. 잘못 풀었으면 그 이유를 밝히라.

리부리{현대어 : 꼬리 벌}」이 된다. 잘못 풀었으면 그 이유를 밝히라.

③ 백제 古利城을 풀면 古利夫里이므로, 이는 「![]() 리부리{현대어 : 꼬리벌}」로 해석할 수 있다. 백제어와 고구려어에 「부리{현대어 : 벌}」라는 언어를 공유하고 있지 않은가?

리부리{현대어 : 꼬리벌}」로 해석할 수 있다. 백제어와 고구려어에 「부리{현대어 : 벌}」라는 언어를 공유하고 있지 않은가?

④ 고구려 骨衣內는 「![]() 리드르(두루){현대어 : 꼬리들}」이고, 骨衣奴는 「

리드르(두루){현대어 : 꼬리들}」이고, 骨衣奴는 「![]() 리부리{현대어 : 꼬리벌}」이라면, 內{드르(두루)}와 奴{부리{현대어 : 벌}의 대응관계로 같지 않은가? 현대어로 「벌판」과「들판」을, 무슨 수로 구분할 수 있다는 말인가? 고대 백제. 고구려 공통어 「부리」「드르(두루)」의 구분 방법은 무엇인지 적어 주시기 바란다.

리부리{현대어 : 꼬리벌}」이라면, 內{드르(두루)}와 奴{부리{현대어 : 벌}의 대응관계로 같지 않은가? 현대어로 「벌판」과「들판」을, 무슨 수로 구분할 수 있다는 말인가? 고대 백제. 고구려 공통어 「부리」「드르(두루)」의 구분 방법은 무엇인지 적어 주시기 바란다.

⑤ 결국 고지명 학자들은 삼국의 고지명과 지형과의 관계에 대해 고민한 흔적도 없이, 단순히 「漢語 중고음」과 「음차」만으로 해결하려고 했기 때문에, 무리수를 둔 것이다. 어찌 생각하는가?

⑥ 물론 奴는 내(川)와 비슷한 음이기는 하다. 그렇다고 해서 삼국사기 지리지에 나와 있는 骨衣內, 骨衣奴의 관계와 고구려 今勿內, 今勿奴의 관계및 강원도 통천군의 고구려 고지명 金惱를 한국 한자 중고음이 비슷하다고 해서, 내(川)나 강원도 방언 ‘나리’의 음차로 보는 것은 있을 수 있는 것이지만, 검증이 필요했다. 검증이 필요한 것은 사실이 아닌가? 검증 없는 논저는 무의미한 것이다 어찌 생각하는가?

2.1.5. 신라 칠파화현(漆巴火縣) : 경북 청송군 진보면 일대

|

|

|

|

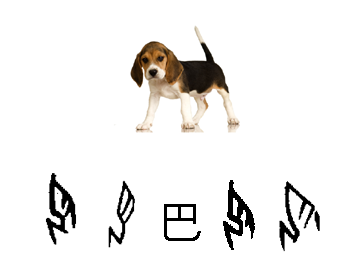

경상북도 청송군 진보면 일대 : 신라 칠파화현 (漆巴火縣) : 치 |

꼬리를 치켜든 강아지와 꼬리 巴(파) 자 갑골문 |

1) 신라 漆巴火縣은 경북 청송군 진보면 일대를 말하는데, 진보면 합강리는 반변천이 만든 지형은 꼬리를 치켜든 모양의「지형」인데, 이를 漆巴火라 했으므로, 「치고리![]() (현대어 : 칫꼬리벌)」로 풀이 했다. 「지형」과「지명」이 일치하지 않는가?

(현대어 : 칫꼬리벌)」로 풀이 했다. 「지형」과「지명」이 일치하지 않는가?

2) 신라 漆巴火縣을 「치![]() 리

리![]() (현대어 : 칫꼬리벌)」로 풀이가 가능한 것은,「지형의 판독」에 기인한 것이 아닌가?

(현대어 : 칫꼬리벌)」로 풀이가 가능한 것은,「지형의 판독」에 기인한 것이 아닌가?

2.1.6. 고구려 흑양군(黑壤郡) 일운 금물납(今勿內)과 금물노(今勿奴) : 충북 진천군

1) 전술했다시피 고구려 今勿內은 「거믈드르(두루){현대어 : 검은들}」이고, 今勿奴는 「거믈부리{현대어 : 검은벌}」로 풀이했는데, 잘못이 있는가?

2) 고구려 黑壤은 「거믈드르(두루)」나 「거믈부리」로 풀이할 수 있는데, 현대어로, 「검은 들」이나 「검은 벌」은 같은 말이 아닌가?

3) 고구려 黑壤을 黃壤이라 기록했는데, 이는 땅이 검고 비옥해서, 가을철 「누런 들」이나 「누런 벌」이 된 것을 그린 것으로 추정하는데, 잘못된 것인가? 지금도 「生居鎭川」이라 하지 않는가? 잘못 풀이한 것인가?

4) 땅이 검고 비옥해서, 黑壤이나 黃壤이라 기록했다면, 이 또한「지형」으로 보아야 되지 않는가?

2.1.7. 백제 금물현(今勿縣) : 충남 예산군 덕산면 일대.

|

|

|

충청남도 예산시 덕산면 수암산(秀岩山)일대 : 조선시대 수바회를 연상시키게 한다. |

수암산 정상 부근에 있는 오형제 바위 : 백제 시대에는 흑치암(黑齒岩)이 아니었을까? |

1) 충남 예산군 덕산면 일대를 백제가 今勿縣으로 이름했는데, 덕산읍 남쪽에 있는 秀岩山을 보고 작명한 것으로 추정한다. 秀岩山이란 조선시대 이두형 산 이름으로, 「수(雄)바회」를 의미한다. 그 까닭은 수암산 정상에는 사람 키의 수십 배가 넘는「성기를 연상」할 만 한 검은 바위가 있기 때문인데, 의견은 다를 수 있지만, 틀린 것인가?

2) 수암산 정상 인근에 검은색(어두운색)의 「5형제바위」가 있는데「아랫니」모양이다. 이를 백제시대 흑치(黑,齒)로 파악하여, 이곳이 흑치상지의 봉지로 보았는데, 생각 나름이겠지만, 어긋난 것은 없지 않은가?

3) 백제 今勿縣은 「거믈골(현대어 : 검은 고을」)로, 덕산읍 일대 땅의 색깔 보다는 수암산의 검은 물체를 그린 것으로 추정한다. 잘못이 있는가?(예산군 덕산면 일대도 다른 지역과 마찬 가지로, 산성 토양이라 붉다.)

2.1.8. 백제 대목악군(大木岳郡) : 충남 천안시 목천면, 병천면 일대

|

|

|

|

충청남도 천안시 목천읍, 병천면 일대 : 백제「대목악군(大木嶽郡) →

|

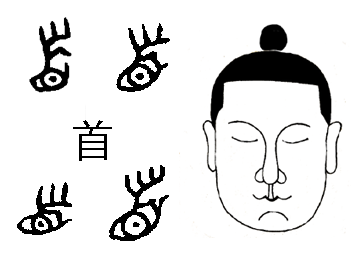

머리 首자 금문(金文)과 목이 없는 머리 캐릭터 그리고 목리만치(木刕滿致) |

1) 충남 천안시 목천면, 병천면 일대는 백제 大木岳郡이다. 흔히 大木이라면 「큰나모」로 오해하기 쉽다. 그런데 백제 大木岳郡은 위 <1.1.1.8.>의 신라 大木縣과 같이 「큰나모」의 「지형」이 아니라, 「큰목(neck)」의 지형이다. 신라와 차이점은, 신라는 「머리」는 없고, 「목 잘린 몸통」만 있는데 반하여, 백제는 「목 잘린 머리」만 있고, 몸통이 없는 것만 다르다.

ⓛ 지형에 의거 大木岳郡을 「큰나모골」이 아니고,「![]() 목뫼골」또는 「큰목메골」이라 풀이했는데, 잘못 된 것인가?

목뫼골」또는 「큰목메골」이라 풀이했는데, 잘못 된 것인가?

② 역사학계는 백제 木劦滿致가 大木岳 출신이라는 것이 정설이다. 질의자도 마찬가지인데, 백제 木劦滿致는 木刕滿致라고도 한다. 그 까닭은 「劦」과「刕」의 차이점인데, 「리(刕)」는 「칼 刀」가 셋인 글자로, 「벨 刕」라고 한다. 백제 木刕氏는 「목버힘氏」이므로, 大木岳 지형과 꼭 같다. 大木岳 지형도 「목을 베어 놓은 지형」이기 때문이다. 잘못 푼 것인가?

③ 의당 「큰나모골」이라고 추정해 왔음에도 불구하고, 지형은 신라처럼「큰목메골」이 아닌가? 고지명 학자들이 지형을 도외시하고 풀이한 결과는 「비극적」이 아닌가?

④ 이는 신라와 백제가 같은 나라였던 경우는, 백제 멸망 전까지는 없었다. 그럼에도 불구하고, 같은 지형이면 같은 뜻으로 「작명」한 까닭은, 언어가 유사했기 때문으로 풀이하는데, 잘못된 것인가? 언어가 유사하다는 것은, 행동양식도 유사할 것으로 보는데, 이 또한 잘못 풀이한 것인가?

⑤ 같은 지형이면 「유사한 뜻으로 작명」했다는 것은, 원삼국 이전의 나라의 유민들에 의해, 이러한 수법이 전해진 것으로 추정하는 것이 옳다고 보는데, 귀하의 의견은 어떠신가?

2.1.9. 고구려 잉벌노현(仍伐奴縣) : 서울 금천구 독산동, 경기도 광명시 일대

1) 서울 금천구 독산동, 경기도 광명시 일대를 신라 경덕왕은 穀壤縣이라 했다. 신라어로 「곡식![]() 」이라는 말이다. 이곳은 안양천이 거의 일직선으로 흐르고, 안양천 주변에 많은 논밭이 펼쳐진「벌판」이다. 고구려는 仍伐奴라 했는데, 전술한 바와 같이 奴를 ‘부리’로 풀이하여, 조칠부리(현대어 : 쫓을 벌)이라 풀이 했다. 현대어 : 쫓을벌이란 곡창지대이기 때문에,「참새」와 같은 해조를 쫓아야 하는 곳으로 풀이 했는데, 잘못 풀이한 것인가?

」이라는 말이다. 이곳은 안양천이 거의 일직선으로 흐르고, 안양천 주변에 많은 논밭이 펼쳐진「벌판」이다. 고구려는 仍伐奴라 했는데, 전술한 바와 같이 奴를 ‘부리’로 풀이하여, 조칠부리(현대어 : 쫓을 벌)이라 풀이 했다. 현대어 : 쫓을벌이란 곡창지대이기 때문에,「참새」와 같은 해조를 쫓아야 하는 곳으로 풀이 했는데, 잘못 풀이한 것인가?

2) 이것이 성립되려면 고구려어에 「좇다」와 「쫓다」라는 말이 있어야 하고, 고구려 한자 仍의 훈이 「좇다」이어아 한다. 아울러 伐 또한 훈이「치다」여야 한다는 것이다. 이는 장수왕 시기, 고구려의 기초적인 한자의 훈이 조선 중기와 유사함을 의미하고, 언어 또한 백제처럼 신라어와도 유사해야함을 의미한다. 잘못 풀이한 것인가?

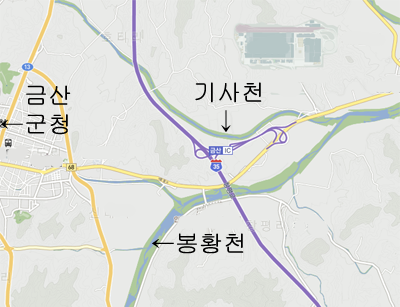

2.1.10. 백제 진잉을군(進仍乙郡) : 충남 금산군 금산읍 일대

|

|

|

|

충청남도 금산군 금산읍 일대 : 백제 진잉을군(進仍乙郡) → 나

|

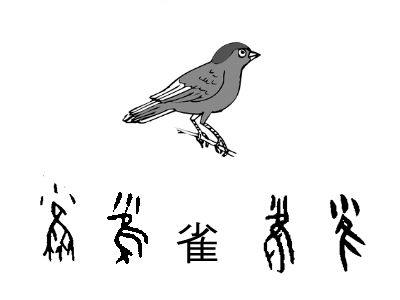

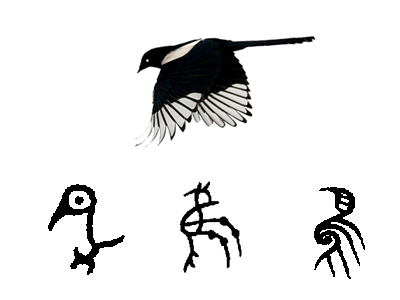

참새 캐릭터와 참새 雀(작)자 갑골문 삼국시대의 참새는 나가서 쫓아 버릴 새였다. |

1) 금산군 금산읍 일대 지형은 「새(鳥) 지형」이다. 백제는 進仍乙郡이라 작명했는데, 고구려 仍伐奴와 유사하게 「나![]() 조츨새골(현대어 : 나가 쫓을 새 고을)」로 풀이했다. 잘못된 것은 어디인가? 아니면 귀하께서 백제 進仍乙을 풀어 준다면?

조츨새골(현대어 : 나가 쫓을 새 고을)」로 풀이했다. 잘못된 것은 어디인가? 아니면 귀하께서 백제 進仍乙을 풀어 준다면?

2) 백제어이기 때문에, 신라어와 80~90% 정도 유사하다는 것이 정설이 아닌가? 그렇다면, 삼국시대 백제 한자어에 「나![]() 進」「조츨 仍」「새 乙」이라는 「훈(訓)」이 있어야 하는 것이 아닌가? 무슨 이유로 고지명 학자들은, 「音借」-그것도 중국 중고음-에 집착하는 까닭은 무엇인가? (물론 「새 乙」은 한.중.일 삼국중 한국만의 독특한 훈이다. 이는 「乙」이 「새」를 닮은 글자이기 때문에, 발생한 훈이다. 이를 통하여 알 수 있는 사실은 고구려, 백제, 신라 한자 「乙」은 현대와 같은 「새 乙」이다. 이는 원삼국시대나 그 이전의 「이두 활용」에서 파생된 훈으로 본다. 틀린 것인가?

進」「조츨 仍」「새 乙」이라는 「훈(訓)」이 있어야 하는 것이 아닌가? 무슨 이유로 고지명 학자들은, 「音借」-그것도 중국 중고음-에 집착하는 까닭은 무엇인가? (물론 「새 乙」은 한.중.일 삼국중 한국만의 독특한 훈이다. 이는 「乙」이 「새」를 닮은 글자이기 때문에, 발생한 훈이다. 이를 통하여 알 수 있는 사실은 고구려, 백제, 신라 한자 「乙」은 현대와 같은 「새 乙」이다. 이는 원삼국시대나 그 이전의 「이두 활용」에서 파생된 훈으로 본다. 틀린 것인가?

3) 백제가 충남 금산군 금산읍 일대를 「나![]() 조츨새골(현대어 : 나가 쫓을 새 고을)」라는 의미로, 進仍乙郡이리 했다면, 이 한자의 훈이 어찌해서 조선 중기와 비슷해야하는 것인가? (삼국이 한자의 훈에 대해 회담을 했다는 기록은, 삼국사기에 全無하다.)

조츨새골(현대어 : 나가 쫓을 새 고을)」라는 의미로, 進仍乙郡이리 했다면, 이 한자의 훈이 어찌해서 조선 중기와 비슷해야하는 것인가? (삼국이 한자의 훈에 대해 회담을 했다는 기록은, 삼국사기에 全無하다.)

2.1.11.1. 고구려 지명어「內」와 「奴」

1) 고구려 國內城은

㉠ 「나라드르(두루){현대어 : 나라들고을}」이 아닌가?

. ㉡ 內의 고구려 한자음은 「nap(납)」이 아닌가?

2) 고구려 於斯內縣

㉠ 一云斧壤은 지형이 「가로」와 「돗귀」로 둘이기 때문이 아닌가?

. ㉡ 於斯內은 「엇드르(두루){현대어 : 가로들}」이 아닌가?

㉢ 평강읍 일대를 흐르는 내가 있다면, 이북5도청에서 그 내(川)이름을 물어 적기 주시기 바란다.

㉣ 於斯內의 內의 한자음은 「내」와「납」어느 것이어야 하는가?

3) 고구려 骨衣內와 일운 骨衣奴에서,

. ㉠ 骨衣內는「![]() 리드르(두루)」로, 현대어 「꼬리들」이 아닌가?

리드르(두루)」로, 현대어 「꼬리들」이 아닌가?

. ㉡ 骨衣奴는「![]() 리부리」로, 현대어 「꼬리벌」이 아닌가?

리부리」로, 현대어 「꼬리벌」이 아닌가?

. ㉢ 「![]() 리드르(두루)」=「

리드르(두루)」=「![]() 리부리」가 아닌가?

리부리」가 아닌가?

4) 백제 古利城은 古利夫里로 「![]() 리부리」로 풀이할 수 있는데, 고구려 骨衣奴와 같지 않은가?

리부리」로 풀이할 수 있는데, 고구려 骨衣奴와 같지 않은가?

5) 고구려 黑壤郡 일운 今勿奴에서

. ㉠ 今勿奴는「거믈부리」로 현대어 「검은벌」이 아닌가?

. ㉡ 今勿內는「거믈드르(두루)」로 현대어 「검은들」이 아닌가?

. ㉢ 현대어 「검은벌」과 「검은들」의 차이점은 무엇인가?

6) 고구려 仍伐奴縣에서

. ㉠ 奴를「부리」로 읽으면, 仍伐奴는 「조칠부리」가 아닌가?

. ㉡ 「조칠부리」란 현대어 「쫓을 벌」이 아닌가?

. ㉢ 仍伐奴는 모두 訓音借가 아닌가?

. ㉣ 仍伐奴가 모두 訓音借라면 고구려어와 신라어가 유사해야 하는 것 아닌가?

7) 일연의 삼국유사에도 「國內城」을 불이성(不而城)이라고 한다라고 기록했다.(移都國內城 亦云不而城) 「불이(不而)」와 「부리」는 같은 음이 아닌가? 전술했다시피 「부리」의 현대어는 「벌」이므로, 國內城의 「內」를 「두루(드르)」라고 했을 때, 「두루(드르)」는 현대어 「들」이 아닌가? 고대 고구려어 「두루(드르)」: 「부리」의 관계는, 현대어 「들」:「벌」의 대응관계인데, 이는 같은 것이 아닌가? 국어 학자가 맞다면 답변하시라.

8) 이로 미루어 고지명 학자라고 자타가 공인하는 그대들이, 깊은 연구가 부족했던 것이 아닌가?

2.1.11.2. 고구려 5부중 : 「~奴(노)」;

소노부(消奴部). 절노부(絶奴部). 관노부(灌奴部). 순노부(順奴部)

1) 고구려 奴는 백제어「夫里」와 공통어로, 현대어 「벌」로 풀이했는데, 잘못된 것인가?

2)「內(납)」과「奴(노)」는 같은 발음이 아닌데, 「內」를 중고음「nai(내)」로 잘못 읽어, 내(川)의 음차로 풀이한 것은, 지나친 비약이 아닌가? 고구려 國內城을 「국내성」으로 읽는 것은 漢語 중고음을 현대음으로 읽는 것일 뿐, 고구려 유리왕 시절에는 「국납셩」이었다고 풀이했는데, 잘못된 것인가?

3) 고구려 5부중「~奴(노)」가 붙은 소노부(消奴部). 절노부(絶奴部). 관노부(灌奴部). 순노부(順奴部)는 만주나 한반도 북부 어느 곳에 있는 「부리(현대어 : 벌)」의 집단으로 풀이했는데, 잘못된 것인가?

4)「內」과「奴」는 漢語 중고음으로 읽었기 때문에 비슷한 발음이 되었을 뿐, 기원 전후의 상고음 시대에는 비슷한 발음이 아니었다. 이는 고구려 國內城을 「지명어」로 「나라내」라고 중국인에게 주장한다면, 배꼽을 쥐고 웃을 일이 아닌가?

5) 귀하의 학교에 근무하는 젊은 고지명 학자에게 비슷한 뜻을 밝혔더니, 고구려 國內城을 「나라안성」으로 생각하는 것으로 사료되었다. 國內城을 「나라안성」이라 하는 것은, 고구려가 「퉁구스」라는 중국의 동북공정을 인정하는 것으로, 國內城이 「나라드르(두루){현대어 : 나라들}」임을 모르는 학자가 아닌가? 그 학자는 「들」의 고대음이 「드르」라는 것조차도 모르고 있었다.

6) 삼국사기에 灌奴部를 灌那로 기록하였다. 이를 근거로 고구려 한자 「那」는 「奴」와 발음이 비슷하므로, 「那」또한 「내(川)」나 강원도 방언 「나리」의 음차로 보았다. 그런데 奴가 「부리」인데, 「那」가 「내(川)」나 강원도 방언 「나리」의 음차일 수가 있는가? 「那」는 음차가 아니고, 訓借로 「따 那」를 의미한다. 따라서 灌奴는 「灌부리」이고, 灌那는 「灌따」로 풀이해야 하는데, 音借 일변도 풀이는 잘못된 것이다. 어찌 생각하는가?

7) 고구려 지명어「內」를 「nai(내)」로 읽는 것은, 중국의 동북공정에 동의하는 비국민임에 틀림없다. 고구려 지명어「內」는 「nap(납)」으로 읽어야 중국인과 언어학적으로 대결하여 승리할 수 있는 것이다. 고구려어는 고한국어족의 하나로, 신라어와 많이 닮았다고 주장하는데, 어찌 생각하는가?

2.1.11.3. 고구려 휴양군(休壤郡) 일운 금뇌(金惱) : 강원도 통천군 통천읍 일대

|

|

|

|

강원도 통천군 통천읍 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽 |

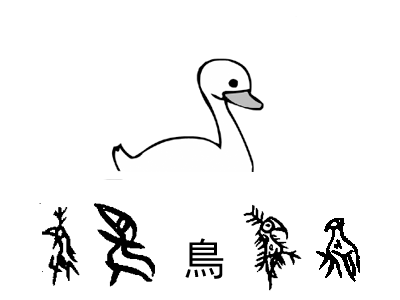

물새 캐릭터와 「새 鳥(조)」자 갑골문 |

1) 고구려 金惱는 고 정주영 현대 회장의 고향인 강원도 통천군 통천읍 일대를 말한다. 통천군 통천읍 일대는 누가 봐도「새(鳥) 지형」이다. 둥근 머리와 부리 및 눈도 있다. 金惱는 고지명 학자들이 惱를 내(川)의 음차로 보았다. 그런데, 고구려 金惱는 바다와 땅이 만나서 만든 지형이다. 과연 「바다와 땅이 만나서 만든 지형」을 「내(川)」라 하는가? 과연 고지명 학자들은 국어 학자가 맞는 것인가?

2) 金은 「쇠(세)金」이다. 「쇠(세)」는 「새(鳥)」와 음이 비슷하다. 「쇠(세)金」은 「새(鳥)」의 훈음차가 아닌가?

3) 고구려 본지명 休壤郡의 「쉴 休」는 「쉬(다)」라는 음이 「쇠(세)金」및「새(鳥)」와 비슷하지 않는가? 결국 休壤은 「새부리」혹은 「새두루(드루)」로 표현할 수 있는 바, 잘못 풀이한 것인가?

4) 신라 경덕왕이 개칭한 金壤郡 역시 「새(鳥)![]() 」이 아닌가? 이는 신라 수도 金城 역시 「새

」이 아닌가? 이는 신라 수도 金城 역시 「새![]() (東京)」로, 金壤과 金城은 같은 「새

(東京)」로, 金壤과 金城은 같은 「새![]() 」이지만, 고구려 金惱인 신라 金壤은 「새(鳥)

」이지만, 고구려 金惱인 신라 金壤은 「새(鳥)![]() 」이고, 신라의 金城은 「새

」이고, 신라의 金城은 「새![]() (東京)」로 그 뜻이 전혀 다르다. 잘못 풀이한 것인가?

(東京)」로 그 뜻이 전혀 다르다. 잘못 풀이한 것인가?

5) 그헌 까닭으로 바다와 땅이 만나 만든 지형을 「내(川)」와 그 음이 비슷하다 해서, 「내(川)」나 강원도 방언 「나리」의 음차로 보아서는 잘못 풀이한 것이 된다. 음차가 아니면 훈음차로 읽어야 한다는 말이다. 잘못 설명한 것인가?

6) 惱의 현대 훈은 「火내다」이지만, 한자어가 거의 없던 당시에는, 「火내다」의 고대어는 「골내다」로 추정하였다. 따라서 惱는 「골」로 「忽」의 음차로 보았다. 고구려 金惱는 「새忽」로 풀이 했다. 잘못된 것인가?

7) 고구려 본지명 休壤, 신라 경덕왕이 개칭한 金壤 어느 곳에도 내(川)라는 의미가 없으므로, 고구려 金惱는 「새내」가 아니라, 「새忽{현대어 : 새(鳥) 고을}」인 것이다. 잘못된 것인가? 더욱이 金惱는 「바다가 만든 새(鳥)지형」인데, 「새내」가 과연 옳은 표현인가?

8) 고구려 「지명어」「內」는 「드르(두루){현대어 : 들}」이고, 「奴」는 「부리(현대어 : 벌)」, 「那」는「따」, 「惱」는「忽」의 훈음차 내지는 훈차라 풀이했는데, 어느 부분에 잘못이 있는가?

2.1.11.4. 고구려 굴화군(屈火郡) : 경북 안동시 임하면

|

|

|

|

경상북도 안동시 임하면 임하리 일대 : 땅 모양이 굽어 있다. 굴화군(屈火郡) → 구븐부리 |

한반도내의 고구려 최대 영토 : 장수왕의 남정은 건국이래, 신라 최대 위기 였다. |

1) 고구려 屈火郡은 경북 안동시 임하면 일대를 말하는데, 임하면의 지형은 「굽은 벌」지형이다. 그런데 「불 火」는 고구려어 「부리」와 그 음이 비슷하다. 고구려 屈火郡은 「구븐부리(현대어 : 굽은 벌}」로 풀이했는데, 잘못인가?

2) 이는 고구려, 백제가 「부리」와 「드르(두루)」라는 언어를 공유하고 있었고, 고구려어와 신라어와는 「![]() (현대어 : 벌)」과 「들(드르){현대어 : 들}」이라는 유사한 언어를 공유하고 있었다. 이는 고구려어, 백제어, 신라어가 유사한 고한국어임을 의미하는데, 잘못된 것인가?

(현대어 : 벌)」과 「들(드르){현대어 : 들}」이라는 유사한 언어를 공유하고 있었다. 이는 고구려어, 백제어, 신라어가 유사한 고한국어임을 의미하는데, 잘못된 것인가?

2.2.1.1. 고구려 상홀(上忽) 일운 거홀(車忽) : 경기도 화성시 일대

|

|

|

|

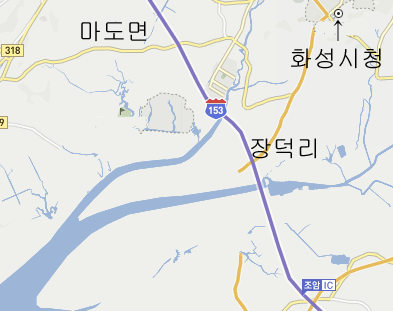

경기도 화성시 일대 : 고구려 거홀(車忽) → 수리골 |

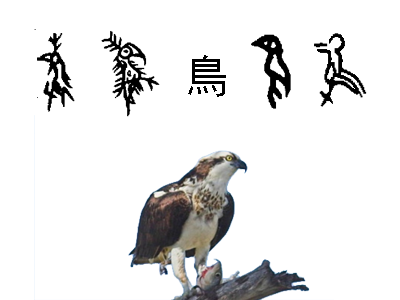

물수리 케릭터와 「새 鳥」자 전서(篆書) 경기도 화성시 마도면 일대의 지형을 닮았다. |

1) 경기도 화성시 일대의 고구려 지명은 上忽 일운 車忽이라 했다. 화성시 남양읍 장덕리 일대 지형은 「새(鳥) 지형」인데, 이를 車忽이라 했으므로, 고구려 車忽은 「술위忽」로 「술위」는 「수리」와 음이 비슷하다. 고구려 車忽은 「수리忽(현대어 : 수리골)」로 풀이했는데, 잘못된 것인가?

2) 고구려 본지명 上忽 역시 대응관계로, 현대어 「頂수리忽」로 추정하는데, 당시 고구려어에 「頂수리」라는 언어가 있었는지는 알 수 없지만, 上忽 역시 「수리忽(현대어 : 수리골)」임에 틀림없다. 잘못된 것인가?

2.2.1.2. 고구려 술이홀현(述尒忽縣) 일운 수이홀(首泥忽) : 파주시 문산읍 일대

|

|

|

|

경기도 파주시 문산읍 일대 : 고구려 술이홀현(述尒忽縣) → 수리골

|

물수리 캐릭터와 새 鳥(조)자 전서(篆書) |

1) 고구려 述尒忽은 파주시 문산읍 일대로, 문산읍 내포리 일대는「새(鳥) 지형」이다. 고구려는 이 「새(鳥) 지형」을 述尒忽이라 했으므로, 述尒(술이)와 「수리」가 음이 비슷하므로, 「수리忽」로 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 같은「수리忽」을 「車忽」과 「述尒忽」로 표기했을까? 이는 지명의 중복을 피하기 위한 것으로 추정한다. 잘못된 추정인가?

3) 일운 首泥忽 역시 음차로, 「수리忽」을과 음이 비슷하므로, 현대어 「수리 골」을 의미하는데, 잘못된 풀이인가?

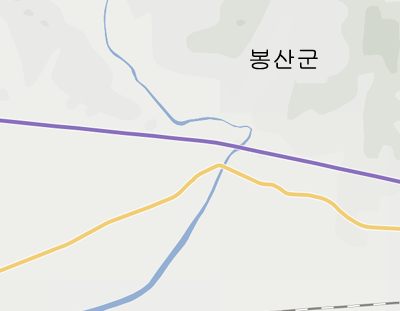

2.2.1.3. 고구려 휴암군(鵂嵓郡) 일운 조파의(租波衣), 휴류성(鵂鶹城) : 황해북도 봉산군

|

|

|

|

황해북도 봉산군 일대 : 고구려 휴암군(鵂嵓郡) → 휴르새바회忽

|

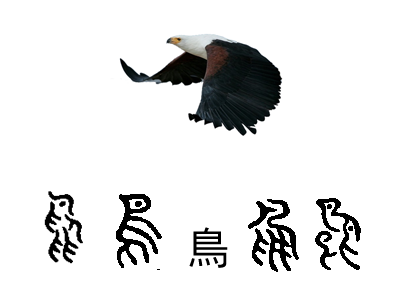

수리부엉이의 비상 고구려는 봉산군의 새 그림을 수리부엉이라 했다. |

1) 황해북도 봉산군(鳳山郡)의 고려시대 이름은 봉주(鳳州-새골)이므로, 「새(鳥) 지형」이다. 이를 고구려는 鵂嵓郡이라 했으므로, 鵂嵓이란 「수리부헝바회」라는 뜻으로,「새(鳥) 지형」임을 의미한다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 황해북도 鳳山郡 일대를 흐르는 내가 만든 지형은, 분명 「새(鳥) 지형」인데, 고구려는 「수리부헝바회」라는 뜻으로, 鵂嵓이라 했다. 고구려어에 「수리」와「바회」라는 언어가 있으므로, 현대어 부엉이도 「부헝」이와 유사한 언어로 존재했을 것이다. 잘못 풀이한 것인가?

3) 「수리부엉이」의 고대어에 「휴르새」가 있는데, 고구려 일운 지명 鵂鶹城의 鵂鶹(휴류)와 그 음이 비슷하다. 따라서 고구려 鵂嵓은 「수리부헝바회」이고, 일운 鵂鶹城은 「수리부엉이」의 고대어 「휴르새城」으로 보는데, 잘못인가?

4) 황해도 봉산군의 고구려 지명 鵂嵓郡과 鵂鶹城은「수리부헝바회」와 「휴르새城」으로, 고한국어와 많이 닮은 것 아닌가?

2.2.2.1. 백제 아술현(牙述縣) : 충남 아산시 송악면, 배방읍 일대

|

|

|

|

충청남도 아산시 일대 : 백제 아술현(牙述縣) → 네수리골

|

네 마리 수리의 비상 |

1) 백제 牙述縣이 「수리」와 관련 있음은, 고지명 학자의 선행연구에서 밝혀진 바 있다. 이는 漢語 중고음 「dühjuet」이 「shur」로 유음화 되어 있음을 알 수 있다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 述이 「수리」라면, 牙는 무엇일까? 牙의 고대어는 「엄 아」또는「엄니 아」인데, 아산시 일대에는「수리」의 지형이 「넷」이 있다. 현대어「넷」의 고대어는 「네」인데, 「엄니 牙」의 「니」와 그 음이 비슷하다. 결국 牙述縣이란 「니수리골」로 고대어「네수리골」과 비슷하므로, 牙述縣은 「네수리골」로 풀이했고, 백제 숫자 四는 「네」임을 의미하는데, 잘못 풀이한 것인가?

2.2.2.2. 백제 오산현(烏山縣) : 충남 예산군 일대

|

|

|

|

충청남도 예산군 예산읍 일대 : 백제 오산현(烏山縣) → 가마괴뫼골

|

가마괴 烏(오)와 烏자 금문(金文) |

1) 백제 烏山縣은 「검은산」으로 볼 수 있지만, 예산군 예산읍 일대는 「새(鳥)지형」이다. 이 「새(鳥)지형」을 백재가 烏山縣이라 했으므로, 烏山이란, 「가마괴 + 山」의 조합으로 이루어진 지명이다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 고구려 오사회(烏斯廻)는 「검다」의 뜻이고, 백제 오산현(烏山縣)은 「가마괴 + 山」의 조합으로, 「가마괴뫼」이므로,「검다」와 「가마괴」는 「지형」을 분석해야만 가능한 것이다. 잘못된 설명인가?

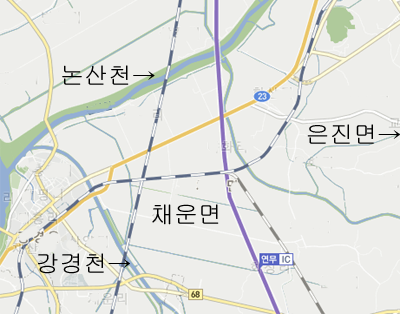

2.2.2.3. 백제 가지내현(加知奈縣) : 충남 논산시 일대

|

|

|

|

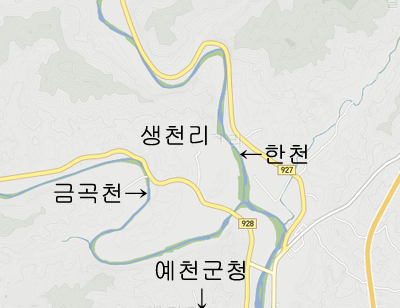

충청남도 은진면, 채운면 일대 : 백제 가지내현(加知奈縣) → 가치(鵲)내골 |

까鵲(작)치 캐릭터와 「새 鳥(조)」자 금문(金文) |

1) 충남 논산시 일대는 백제 加知奈縣이다. 신라 경덕왕이 市津縣으로 개칭했고, 논산천과 강경천이 만나 만든 지형은「새(鳥)지형」이다. 이 새를 加知奈라 했으므로, 음차로 읽으면,「가디내」이므로, 까치의 고대어 「가치」와 음이 비슷하다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 경덕왕이 개칭한 市津은 한자화 되어 있지만, 이두로 풀이하면,「새![]() (현대어 : 새나루)」와 음이 비슷하므로, 백제 加知奈縣은 「새(鳥)지형」임에 틀림없다. 잘못된 풀이인가?

(현대어 : 새나루)」와 음이 비슷하므로, 백제 加知奈縣은 「새(鳥)지형」임에 틀림없다. 잘못된 풀이인가?

2.2.2.4. 백제 결이군(結已郡) : 충남 홍성군 결성면 일대

|

|

|

충청남도 홍성군 결성면 일대 : 백제 결이현(結已縣) → 결의골{현대어 : 새매골} |

백제의 국조는 매였다. 새매 그림과 매 鷹(응)자 금문(金文) |

1) 충남 홍성군 결성면 일대는 백제 결이군(結已郡)이다. 홍성방조제 북쪽 지형은 날렵한 「새(鳥)지형」인데, 백제는 結已라고 했다. 백제의 별칭이 鷹遊(매)임은 황룡사 9층탑에 새겨져 있다. 그런데 「새매」의 고대어는 「결의」인데, 結已와 음이 비슷하다. 따라서 백제 結已郡을 「결의골(현대어 : 새매 골)」로 풀이했는데, 잘못된 것인가?

2) 신라 경덕왕이 개칭한 潔城 역시 「결의(현대어 : 새매 벌)」로 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

3) 「結已」와 「결의」의 대응관계는「충남 홍성군 결성면 일대, 홍성방조제 북쪽 地形」판독만이 가능한 것이다. 잘못 생각한 것인가?

2.2.2.5. 백제 우평현(雨坪縣) 전북 장수군 일대

|

|

|

|

전라북도 장수군 장수군청 일대 : 백제 우평현(雨坪縣) → 비두리골

|

비두리 鳩(구)와 새 鳥(조)자 갑골문 |

1) 전북 장수군 일대를 백제는 雨坪縣이라 작명했다. 雨坪을 현대어로 직역하면, 「비들」이 되는데, 장수군청 남쪽을 흐르는 금강과 그 지류가 만든 것은, 「새(鳥)地形」이다. 이 새를 雨坪이라 했으므로, 이를 풀면「비드르(두루)」가 되는데, 비둘기의 고대어 「비두리」와 음이 비슷하므로, 「비두리골」로 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 삼국이 서로 죽이지 않으면, 죽어야 하는 시대에, 「비오는 들판(雨坪)」이라는 다소 문학적인 지명은 어울리지 않는다. 잘못 생각한 것인가?

2.2.3.1. 신라 수주현(水酒縣) : 경북 예천군(醴泉郡) 일대

|

|

|

|

경상북도 예천군 일대 : 신라 수주현(水酒縣) → 믈수리골

|

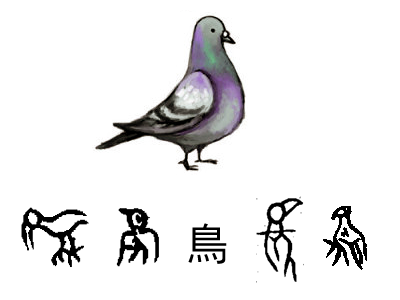

물수리 雎(저) → 징경이 |

1) 경북 醴泉郡 일대를 신라는 水酒縣이라 작명했는데, 水酒를 현대어로 직역하면, 「물술」이다. 그런데 어느 저명한 고지명 학자는 이를 「물(水)」과 「술(酒)」과의 관계로 풀었다. 인정하는가?

2) 예천군 예천읍 생천리 지형은 「새(鳥)地形」인데, 이를 신라는 水酒라 한 것이다. 따라서 이 새를 水酒라 했으므로, 「물술」과 「물수리(雎,鶚)」는 그 음이 비슷하다. 水酒縣을 「믈수리골」로 풀이했는데, 잘못된 것인가?

3) 경덕왕이 개칭한 醴泉 역시 「술샘」이 아니라, 「수리샘」으로 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

2.2.3.2. 신라 솔이산현(率已山縣) : 경북 청도군 매전면 일대

|

|

|

|

경상북도 청도군 매전면 일대 : 신라 솔이산현(率已山縣) →「수리뫼골」

|

비상하는 물수리{雎(저)} |

1) 경북 청도군 매전면 일대를 신라는 率已山縣이라 작명했다. 경북 청도군 매전면 일대의 지형은 「새(鳥)地形」인데, 이를 率已山이라 한 것이다. 「솔이」와 「수리」는 그 음이 비슷하다. 따라서 率已山縣을 「수리뫼골(현대어 : 수리산골)」로 풀이했다. 잘못된 것인가?

2) 「지형 파악」없이 率已山을 풀이하면, 「솔뫼(松山)」가 된다. 이해가 되시는가?

3) 귀하와 귀하의 회원들은「교수」라는 권위의식에 도취되어, 논문을 작성할 때, 그 형식에만 매달리고 있다. 잘못 지적한 것인가?

2.2.3.3. 신라 음리화현(音里火縣) : 경북 상주시 청리면 일대

|

|

|

|

경상북도 상주시 청리면 일대 : 신라 음리화현(音里火縣) → 수리

|

「새 鳥(조)」자 갑골문과 나뭇가지에 앉아 있는 물수리 그림 |

1) 경북 상주시 청리면 일대를 신라 音里火縣이라 작명했다. 「音里」가 「소리」인 것은 고지명 학자들의 선행연구에서 이미 밝혀졌다. 그런데 상주시 청리면 일대 지형은 「새(鳥)地形」인데, 이를 「소리」라 한 것이다. 「소리」와 「수리」는 그 음이 비슷하므로, 音里火를 「수리」로 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 신라가 「수리골」을 「水酒縣」「率已山縣」「音里火縣」등으로 표기한 것은 「수리골」이 여러 곳이기 때문 아닌가? 잘못 풀이한 것인가?

3) 역시 「지형 파악」없이 音里火를 풀이하면, 「소리(音)![]() 」이 된다. 이해가 되시는가?

」이 된다. 이해가 되시는가?

2.2.4.1. 신라 굴자군(屈自郡) : 경남 창원시 일대

|

|

|

|

경상남도 창원시 성산구 일대 : 신라 굴자군(屈自郡) → 구븐고골 {현대어 : 굽은코골}

|

매부리코 캐릭터 및 「코 鼻(비)」자 전서(篆書) |

1) 경남 창원시 일대를 신라는 屈自郡이라 칭했다. 그런데 창원시 성산구 일대 지형은 「매부리코 地形」이다. 이를 屈自郡이라 했으므로, 「구븐고골(현대어 : 굽은 코 골)」이라 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 「自」를 「코 鼻의 古字」로 생각할 수 있는 것은 「코 地形」이라는 것 외에는 없지 않은가? 신라 屈自郡은 「고지명과 地形의 긴밀한 관계」를 나타내주는 지표어(指標語)로 보고 있는데, 잘못된 것인가?

2.2.4.2. 신라 호측현(虎側縣) : 경북 문경시 호계면, 영순면 일대

|

|

|

경상북도 문경시 호계면, 영순면 일대 : 신라 호측현(虎側縣) → 범곁골 혹은 갈웜곁골 |

호랑이 민화 및 번 虎(호)자 갑골문 |

1) 경북 문경시 호계면, 영순면 일대를 신라는 虎側縣이라 했다. 그런데 영순면 일대를 흐르는 낙동강과 그 지류가 만든 지형은, 「동물 뒷모습 地形」이다. 이를 虎側縣이라 작명했으므로, 「갈웜겯골」혹은「범겯골」로 풀이했다. 잘못된 것인가?

2) 「동물 地形」을 「범골(虎縣)」로 표기하지 않은 까닭은, 영순면 일대를 답사하여 그 모습이 마치「虎側」이기 때문이 아닌가? 이 또한 「地形과 地名」과의 관계를 나타내주는 「指標性 지명어」로 보고 있는데, 잘못인가?

3) 이처럼 큰 지형의 산골을 「虎側」이라 작명한 것을 가지고, 「자연 발생적」이라 할 것인가?

(이곳은 지형이 험하다.)

2.2.4.3. 고구려 성천군(狌川郡) 일운 야시매(也尸買) : 강원도 회양군 일대

|

|

|

강원도 화천군 화남면 일대 : 고구려 성천군(狌川郡) → 죡져비내 일운 야시매(也尸買) → 여시매 {현대어 : 여우물} |

여우 그림 및 여우 狐(호)자 갑골문 |

1) 강원도 회양군 일대를 고구려는 狌川郡 일운 也尸買라 작명했다. 회양군 일대를 흐르는 내가 만든 지형은 「동물 地形」이다. 이를 고구려는 狌川이라 했으므로, 「죡져비내」로 풀이했다. 잘못된 것인가? (고구려 한성군을 ‘一云 乃忽’로 칭했으므로, 고구려도 ‘川’을 ‘乃’라 발음했다.)

2) 일운 也尸買는 여우의 고대 고구려어 「여시」와 그 음이 비슷하므로, 也尸買를 「여시(현대어 : 여우물)」로 표기했다. 잘 못인가?

3) 본지명 狌川과 일운 지명 也尸買는, 강원도 회양군 일대를 「죡져비내」로 부르기도 하고, 「여시(현대어 : 여우물)」로 부르기도 했음을 의미한다고 본다. 이로 미루어 ‘일운 지명’을 본지명과 반드시 일치시킬 필요가 없는 것 아닌가?

4) 신라 경덕왕이 개칭한 狼川 역시 「일히내」로 표기할 수 있으므로, 「동물 地形」이기 때문에 가능한 것 아니겠는가? 이 역시 「地形과 地名」과의 관계를 나타내주는 「指標語」로 보고 있는데, 잘못인가? 狌川 一云也尸買의 대응관계는 「동물 地形」일 뿐이지, 「狌川 = 也尸買」라는 등식으로 풀이하면, 고구려어는「조선시대 죡져비」를 「야시」라 했다 인데, 귀하도 그리 생각하시는가?

2.2.4.4. 고구려 수성천군(數狌川郡) 일운 수천(藪川) :: 강원도 화천군 하남면

|

|

|

강원도 화천군 화남면 일대 : 고구려 성천군(狌川郡) → 죡져비내 일운 야시매(也尸買) → 여시매 {현대어 : 여우물} |

쪽제비 캐릭터 및 죡져비 猩(성)자 설문해자 죡져비 狌 (성)자는 猩(성)자와 통함. |

1) 강원도 화천군 하남면 일대를, 고구려는 數狌川郡 일운 藪川이라 작명했다. 화천군 하남면 일대를 흐르는 북한강이 만든 지형은 「동물 地形」이다. 이를 數狌川이라 했으므로, 「수(雄)죡져비내(현대어 : 수컷 족제비 내)」로 풀이했다. 잘못인가?

2) 일운 藪川 역시 「수(雄)내(현대어 : 수 컷 내)」로 풀이 했다. 잘못인가?

3) 고구려 「數狌川郡 一云 藪川」과 「狌川郡 一云 也尸買」를 비교하여 보면, 「본지명 = 일운 地名」의 등식 관계가 아니지 않는가? 「일운 地名」은 「본지명」을 부연 설명하는 기능을 가진 것이지, 반드시「본지명 = 일운 地名」이라는 수학적 등식 관계가 성립되는 것이 아니라 보는데, 잘못된 것인가?

4) 고구려가 「동물 地形」을 「數狌川」과 「狌川」으로 구분한 것은 「죡져비내」가 두 곳이기 때문이 아닌가? 잘못 풀이한 것인가?

2.2.4.5. 고구려 마경이(麻耕伊) : 황해남도 과일군 과일읍 일대

|

|

|

|

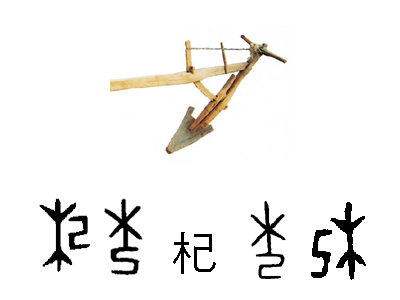

황해남도 과일군 과일읍 일대 : 고구려 마경이(麻耕伊) → 삼받갈이(삼밭갈이)

|

쟁기 사진과 「쟁기 杞(시)」자 금문(金文) |

1) 황해남도 과일군 과일읍 일대를 고구려는 麻耕伊라 작명했다. 과일읍은 옛 송화군 송화읍 자리다. 과일읍 일대를 흐르는 내가 만든 지형은 영낙없는 「쟁기 地形」이다. 이를 麻耕伊라 했으므로, 고한국어답게 순서대로 풀면 「삼받갈이(현대어 : 삼밭갈이)」가 된다. 「삼받갈이」란 「쟁기」의 기능을 이두로 풀어 쓴 것으로 보는데, 잘못인가?

2) 고구려 麻耕伊 또한 「地形 분석」이 없으면, 풀기 어려운 고구려어다. 이 역시 「地形과 地名과의 관계」를 나타내주는 「指標語」로 보고 있는데, 잘못인가?

3) 고구려어에 「받(田)」「받 갈다(耕)」「삼(麻)」「삼받갈이(쟁기)」「~이」라는 언어가 있음을, 명백히 나타내주는 「指標語」로 보고 있는데, 잘못인가?

2.2.4.6. 고구려 장연현(長淵縣) : 황해남도 장연군, 용연군 일대

1) 황해남도 장연군, 용연군 일대를 고구려는 長淵縣이라 작명했는데, 長淵縣이란 지명은 조선말까지도 변함이 없는 지명이다. 이는 長淵이 중국식으로 한자화된 지명이기 때문이다. 잘못 풀이한 것인가?

2 ) 황해남도 장연군, 용연군 일대 지형은 「장산반도」라는 일직선으로 뻗은 지형이 장악하고 있다. 이 「장산반도 地形」을 長淵이라 한 것인데, 長淵을 「긴못(釘)」또는 「얼운못{현대어 : 어른 못(釘)}」으로 「性器」를 의미하는 것으로 풀이했다. 잘못된 것인가?

3) 만약 잘못된 풀이라고 한다면, 황해남도 장연군과 용연군 일대에서, 「긴 연못」을 찾아 적어주시기 바란다.

4) 고구려어에 「얼운(長)」「길다(長)」「얼다(交)」「못(淵)」「못(釘)」가 있을을 나타내 주는, 「指標語」로 보고 있는데, 잘못인가?

2.2.4.8. 고려 살천곡(薩川谷) : 경남 하동군 청암면 일대

|

|

|

경상남도 하동군 청암면 일대 : 고려 살천곡(薩川谷). 시내곡(矢乃谷) → 살내골 |

경상남도 하동군 청암면 고래실길에서 바라본 '화살{矢(시)}' 촉 모양의 지형 |

1) 경남 하동군 청암면 일대를 고려는 薩川谷이라 했다. 삼국의 고지명을 거론하다가 갑자기 고려시대 지명을 꺼내는 이유가 있다. 고려 薩川谷은 세종실록지리지에 「薩川」또는「矢乃」로 기록되어 있는데, 저명한 고지명 학자도 거론한 곳이고, 「화살(矢) 地形」이기 때문이다.

ⓛ 「화살(矢) 地形」을 세종실록지리지에서는 「薩川」또는「矢乃」로 기록했다. 이 기록에 의하면, 「矢」는 「살(薩)矢」가 아닌가? 잘 못 풀이한 것인가?

② 고구려 薩水 역시 「살(矢)의 地形」이 아닌가? 잘못 풀이한 것인가?

③ 고구려가 「살(矢)」을 「푸르다」라고 했다는 것이 과연 옳은 것인가?

④ 이와 같은 잘못은「지형 분석」없이 「대응관계」만 가지고 풀이한 까닭이 아닌가?

⑤ 고구려어 薩은 ‘살(矢)’로 고한국어인 바, 본인과 고지명 학자 중에서 어느 누가 잘못 풀이한 것인가?

⑥ 고구려가 薩水라 명명한 시기는 태조왕 때 이므로, 이 시기는 한어 상고음시대로 薩의 음은「sat」이다. 이를 고구려 한자음은 「sar(살)」로 유음화 되어 있고, 이당시 한국 한자음 발음은 「살(矢)」이라는 명백한 증거인데, 「푸르다」라고 잘못 풀이했다. 그런 까닭으로 한국한자음「薩」의 상고음이 「살(矢)」임을 증명할 수 있는, 명백한 증거가 됨에도 불구하고, 「푸르다」라고 했다. 이는 고지명 학자의 잘못으로 인하여, 고대 언어학을 망쳐놓은 결과를 초래했고, 고구려어를 「북방계 만주어」와 「일본 숫자」와 비견하고 있다. 이는 의도하지는 않았겠지만, 결과적으로 중국이 말하는 「고구려 = 퉁구스」라는 등식에 발맞추어 주는 행위나 다름없지 않은가? 무엇이 잘못된 것인가?

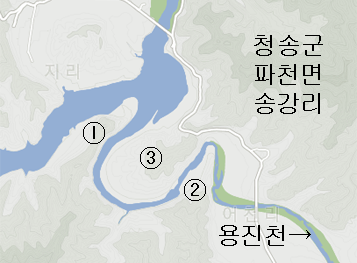

2.2.4.9. 고구려 청이현(靑已縣) : 경북 청송군(靑松郡) 일대

|

|

|

|

경상북도 청송군 : 고구려 청이현(靑已縣) → 풀으이忽 고려 청부현(靑鳧縣) → 풀오리 → 풀으리

|

평안북도 청천강 : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈인가? 푸른 믈인가? |

1) 경북 청송군(靑松郡) 일대는 고구려 靑已縣이다. 고구려는 AD475년 한성백제를 멸망시키고, 계속 남진하여, 서쪽으로는 대전 북부지역까지, 동쪽으로는 경북 포항시 북부까지 진출하였다. 짧은 기간 점령했음에도 불구하고, 군.현의 기록을 남겼다. 청송군 청송읍에서 용진천을 따라 서북쪽으로 올라가면, 청송군 파천면 송강리에 「코를 푸는 地形」이 나타난다. 이를 고구려는 靑已라 했다. 이를 지형과 비교해서 풀면, 「풀으이」로 풀이했다. 무엇이 잘못된 것인가?

2) 고구려는「薩」을「푸르다」라고 했다는데, 고구려 靑已縣은「靑」이 「푸르다」이고, 「코를 풀다」의 훈음차로 쓰였는데, 잘못 풀이한 것인가? 과연 고구려어「薩」은「푸르다」가 맞는가?

3) 「푸르다」를 「풀다」의 훈음차로 사용했다면, 고구려어와 고려어는 같지 않은가? 잘못 생각한 것인가? 얼마나 닮아야 닮았다고 하겠는가? 기준을 밝혀 주기 바란다.

4) 고려 성종은 靑鳧縣으로 개칭했다. 靑鳧는 「푸른 오리」지만, 이두로는 「풀오리→ 풀으리」로「풀다(풀으리)」의 뜻을 담고 있다. 이는 고구려 靑已가 「풀으이」고, 고려의 靑鳧는 한자어이지만, 「푸르리(현대어 : 풀으리」의 이두로, 「靑已 = 靑鳧」의 대응관계가 성립한다. 어디가 잘못된 것인가? 지적하시라.

5) 고구려와 고려도 같은 지형이면, 「푸르리」와 「풀으이」처럼 유사한 기록을 남기지 않았는가? 고려는 신라를 계승했다. 고구려어와 고려 및 신라어가 많이 달랐다고 하는 것은, 「잘못 풀었거나」「못 풀은 것」때문이 아닌가? 솔직하게 마음속 깊이 반성하시라.

6) 薩水를 고려 靑川江과 대응관계로, 고구려는 「靑을 薩」이라고 했다면, 고려가 청부현(靑鳧縣)이라 했으므로, 고구려 靑已縣은 「薩已縣」이라고 기록했어야 옳은 것이 아닌가? 고지명 학자들은 음차를 좋아하니까, 「푸르리」에 대응하는 것은 「살이(薩已)」가 아닌가? 이런 자가당착이 어디 있는가? 솔직한 심정으로 답하라.

7) “고구려는 「靑」을 「薩」이라 발음하지 않았고,「푸르다」라고 했다.” 어디가 잘못된 것인가 지적하시라.

2.2.4.10. 백제 열이현(悅已縣) : 충남 청양군 정산면 일대

|

|

|

|

충청남도 청양군 정산면 서쪽 천장리 : 백제 「열이현(悅已縣) → 깃브이골」

|

웃는 모습 캐릭터 |

1) 충남 청양군 정산면 일대는 백제 悅已縣이다. 고구려 靑已縣과는 「悅」과「靑」으로, 글자 하나만 다르다. 그런데 정산면 서쪽 청정호 지형은 「웃고 있는 地形」이다. 이 지형과 고구려 靑已縣을 푸는 방법을 활용하여, 「깃브이」로 풀었다. 무엇이 잘못된 것인가?

2) 「悅已라는 지명」:「‘깃브이’라는 지형」이 대응하지 않는가? 대응관계는 이러한 것을 말하는 것이다. 잘못 생각한 것인가?

3) 고구려어 「풀으이」와 백제어「깃브이」및 고려어 「풀으리」는 알아들을 수 없는 언어인가?

4) 고지명 학자들은 「地形」과「地名」과의 관계를 도외시한 결과가 작금의 사태라고 주장하는데, 틀린 말인가?

2.2.4.11. 백제 고량부리현(古良夫里縣) : 충남 청양군 청양읍 일대

|

|

|

|

충청남도 청양군 청양읍 일대 : 백제 고량부리현(古良夫里縣) → 고곶부리

|

매부리코 캐릭터 및 「코 鼻(비)」자 전서(篆書) |

1) 충남 청양군 청양읍 일대를 백제는 古良夫里縣이라 했다. 청양읍 벽천리 일대 지형은 「매부리코 地形」이고, 「코」의 고대음은 「고」이므로, 古良夫里를 「고곶부리(현대어 : 코곶벌)」로 풀이했다. 무엇이 잘못되어 있는가?

2) 백제 古良夫里와 신라 生西良 및 推良火의 「良」의 쓰임새가, 각각 「고곶부리」「날셔곶」「미르곶![]() 」로 같지 않은가? 잘못 풀이한 것인가?

」로 같지 않은가? 잘못 풀이한 것인가?

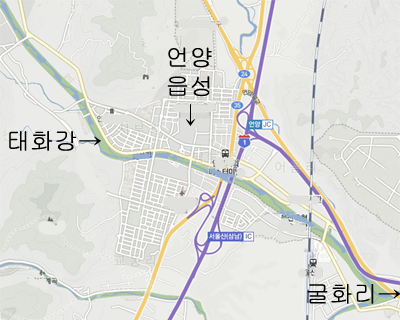

2.2.4.12. 신라 거지화현(居知火縣) : 울산광역시 울주군 언양읍 일대

|

|

|

|

울산광역시 울주군 언양읍 일대 : 신라 거지화현(居知火縣) → 살알벌(쌀알벌)

|

태화강을 끼고 논밭이 발달한 언양읍 일대는 고대에 쌀을 많이 생산하였던 것이다. |

1) 울산광역시 울주군 언양읍 일대을 신라는 居知火로 불렀다. 이 곳은 태화강 중류 지방으로써, 十자 지형으로, 「논(沓)이 많은 地形」이다. 이를 근거로 居知火를 「살알(현대어 : 쌀알벌)」로 풀이 했다. 잘못 풀이한 것인가? 더 좋은 방법이 있으면 제시하라.

2) 居知火로 불린 시기는 늦어도 AD2~3세기경으로 추정하는데, 그 까닭은 울주군 언양읍 일대가 원삼국 초기 마을 울주군 범서면 屈阿火村과 이웃했기 때문이다. 울주군 屈阿火村은 기록에 의하면, AD1~2세기 기록으로 보인다. 잘못된 판단인가?

3) 울주군 언양읍의 옛 이름 居知火(살알![]() )는 원삼국시대 기록으로, 이 시기에 벌써 한자와 이두가 쓰이기 시작하였음을 의미한다. 잘못된 생각인가?

)는 원삼국시대 기록으로, 이 시기에 벌써 한자와 이두가 쓰이기 시작하였음을 의미한다. 잘못된 생각인가?

2.2.4.13. 백제 물거현(勿居縣) : 전북 진안군 용담면(龍潭面) 일대

|

|

|

|

전라북도 진안군 용담면 일대 : 백제 물거현(勿居縣) → 믈살골

|

전라북도 진안군 용담면의 금강변 물이 맑고, 물살이 세다. |

1) 전북 진안군 용담면(龍潭面) 일대는 백제 勿居縣이다. 백제 勿居를 신라는 淸渠로 고쳤다. 그런 까닭으로 저명한 고지명 학자는 「勿居」와「淸渠」를 거론하더니, 이상하게 결론을 맺었다. 그러나 필자는 龍潭面의 지형을 분석하여 「勿居縣」을 「믈살골」로, 「淸渠縣」을 「말근돌골」로 풀이하였다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 백제「勿居縣」이 「믈살골」이라면, 「居」의 신라와 백제의 訓이 같지 않은가? 더욱이 이두의 쓰임새도 같은데, 잘못된 생각인가?

3) 이는 고지명 학자들이 「訓音借」를 도외시한 까닭에 제대로 풀지 못한 것 아닌가? 삼국시대에도 기본적인 한자의 訓은 조선 중기의 훈과 비슷했다고 파악하고 있는데, 잘못된 생각인가? 여기서 기본적인 한자란, 唐韻과 같은 운서에, 반절상자(反切上字)와 반절하자(反切下字)로 사용한 한자 등을 말한다.

2.2.4.15. 고구려 주연현(酒淵縣) : 충북 영월군 주천면 일대

|

|

|

|

충청북도 영월군 주천면 일대 : 고구려 주연현(酒淵縣) → 술못골

|

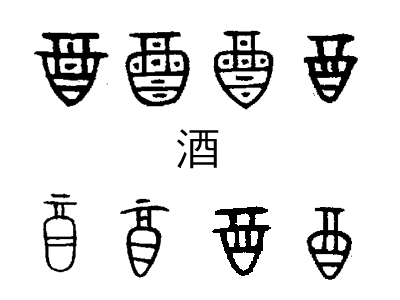

「술 酒(주)」자 금문(金文) |

1) 충북 영월군 주천면 일대는 고구려 酒淵縣인데, 「술 酒」의 훈이 신라처럼「수리」와 음이 비슷하여 산봉우리까지 뒤져 보았지만, 「수리 地形」이 아니므로, 「술(酒) 地形」으로 분석하고, 고구려 酒淵縣을 「술못忽」로 풀이했다. 잘못된 것인가?

2) 고구려어에 「못(淵)」과「못(釘)」이 있었음을, 위의 「長淵縣」에서 밝힌바 있다. 문제는 고구려가 「酒」를 무엇으로 발음했는가를 다음 기록에서 살펴 보자. 이 부분은 질문이 아니므로 답할 필요가 없다.