저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

대부분의 사람들은, 통설이나 정설이라고 하는 것에, 많은 신뢰를 주기 마련이다. 그런데 이처럼 정설이라고 치부한 지명 학자들의 논저에는, 수많은 허점을 드러내어 보이고 있음을 눈으로 보게 된다. 논저가 지닌 허점은, 「지도」와「지형」분석을 도외시한 데, 원인이 있다. 그들이 하는 작업이 소위「지명학」인데, 논저에는 「지도와 지형 분석」자체가 없다. 말하자면 냉면에 '사리'가 없는 셈이다.

21) 울주군 서생면 일대 : 신라 생서량군(生西良郡) → 날셔곶 (날션곶)

|

|

|

|

울산광역시 울주군 서생면 : 신라 생서량군(生西良郡) → 날셔곶 (날선곶)

|

명선도앞 모세의 기적 <환경일보에서 사진 전재> |

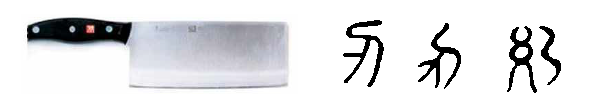

울주군 서생면 일대는 진하해수욕장과 소위 「모세의 기적」이라고 불리는 명선도 앞길이 있는 곳이다. 진하해수욕장과 명선도 앞의 모랫길은 칼날이 선 것과 같은 날카로운 지형을 만들었다. 이 곳의 신라의 옛 지명은 「생서량군(生西良郡) → 날셔곶 (날선곶)」이라 불렀다. 문제는 신라 생서량군(生西良郡)을 지명학자들이 제대로 해석을 하지 못하고 있다. 생서량군(生西良郡) 어느 것이 훈차인지, 어느것이 음차인지를 파악하지를 못한 것이다. 그 까닭은 「삼국의 지명을 해석」하는 데에 어떠한 기준이 없었기 때문인데, 삼국인은 슬기롭게도 「지형이라는 그림」을 그 기준으로 제시하고 있음에랴.

삼국사기 신라본기 탈해왕 17년 조에 우오(于烏)가 목출도 앞에서 왜적을 무찌른 기록이 나온다. 흔히 목출도를 부산 앞바다에 있는 영도 정도로 보고 있다. AD57년에 신라가 부산앞바다「영도」까지 진출했다? 아닐 것이다. 울산광역시 울주군 서생면 앞바다라면 모를까. 필자는 당시의「상황과 고지명 및 지형」으로 해석해 보았다. 목출도(木出 島)는 율주군 서생포 앞바다에 있는 명선도를 의미한다. 서생포는 임진왜란 당시에도 가등청정의 부대가 상륙하여, 서생포 왜성을 쌓은 곳이다. 고대에도 울산광역시 일대는 왜구의 침입이 잦았던 곳이었다.

㉠ 生 : 날 生 → 훈음차 ; 날(刃)

西 : 셔 → 음차 ; 셔 (셔다)

良 : 곧을(곧다) 량 → 훈음차 ; 곶(串)

∴ 生西良 : 날셔곶 {현대어 : 날선곶}

㉡ 木 : 목 → 음차 ; 음차 ; 목(neck)

出 : 날 출 → 훈음차 ; 날(刃)

島 : 셤 도 → 훈차 ; 셤

∴ 木出 島 ; 목날셤 {현대어 : 목에 날이 나와 있는 섬}

날 刃(인)자 전서(篆書)

22) 강원도 인제군 일대 : 고구려 저족현(猪足縣) → 돋발골

강원도 인제군은 소양강이 만든 「그림」은 소위 「족발」이다. 이 「그림」을 보고 고구려는 「저족현(猪足縣) → 돋발골」이라 작명했다. 이 인제군을 일운 오사회(烏斯回) 라 했는데, 「족발」은 소양강이 만든 지형이므로, 「거먹이돌(현대어 : 꺼먹돼지도랑)」로 해석했다. 「거먹이돌」은 인제군청 일대를 흐르는 소양강을 의미한다.「돌」의 지명어에는 「양(梁)」「석(石)」「회(回)」「회(廻)」「진(珍)」등이 있다. 이는 고구려어에 「돌다」「돌」라는 말이 있음을 의미한다.

㉠ 猪 : 돋 뎨 → 훈차 ; 돋

足 : 발 죡 → 훈차 ; 발

∴ 猪足縣 : 돋발골

㉡ 烏 : 가마괴 오 → 훈음차 ; 거먹(가막)

斯 : 이 사 → 훈음차 ; 이(것)

回 : 돌 회 → 훈음차 ; 돌

∴ 烏斯回 : 거먹이돌(현대어 : 꺼먹돼지도랑)

|

|

|

|

|

|

|

강원도 인제군 : 고구려 저족현(猪足縣) → 돋발골 |

꺼먹돼지 (비표준어) 오사회(烏斯回) → 거먹이돌(꺼먹돼지도랑) |

꺼먹돼지 캐릭터와 발 足(족)자 갑골문

23) 고조선의 국호 조선(朝鮮) : → 아![]() 忽(홀) {현대어 : 아침골}

忽(홀) {현대어 : 아침골}

고조선의 국호는 조선(朝鮮)인 것을 모르는 사람은 없다. 그런데 조선(朝鮮)과 고구려(高句麗)의 공통점이 한가지 있다. 국호 끝에 붙는 글자의 훈이「곱다」라고 똑같다는 점이다. 이 당시 훈이 「고을 鮮」과「고를 麗」였다고 가정했을 때, 「고을」을 연음으로 읽으면 「골」이 된다. 이는 현대어 「골」의 훈음차인데, 고구려는 「홀(忽)」로 표기를 했다. 이를 정리하면 아래와 같다.

㉠ 朝 : 아침 됴 → 훈차 ; 아![]() . (연음)

. (연음)

鮮 : 고을 션 → 훈음차 ; 고을 --------------→ 골 → 홀(忽)

∴ 朝鮮 : 아![]() 忽(홀) {현대어 : 아침골}

忽(홀) {현대어 : 아침골}

㉡ 句 : 귀 → 음차 ; 귀 (연음)

麗 : 고을 려 → 훈음차 ; 고을 --------------→ 골 → 홀(忽)

∴ 句麗 : 귀忽(홀) {현대어 : 귀골}

|

|

|

|

조선(朝鮮) → 아

|

고조선의 위치는 중국 연(燕)의 동쪽에 있었다. 라이벌의 동쪽에서 떠오르는 해를 국호로 삼았다. |

24) 전라북도 진안군 마령면 일대 : 백제 마돌현(馬突縣) → ![]() (귀)돌골

(귀)돌골

전라북도 진안군 마령면 8번지에는 한국 명산중 하나인 마이산(馬耳山)이 우뚝 솟아 있다. 이 「말귀」모양의 돌을 보고, 백제인은 「마돌현(馬突縣) → 말(귀)돌골」이라 작명했다. 마돌(馬突)은 마이산「그림」으로 판단하면, 「말귀돌」에서 「귀」가 생략된 형태이다. 그런데 일부 지명학자는 「말」이「크다」는 뜻이 있고, 「돌(突)」을 지명어 「돌(현대어 : 도랑)」으로 잘못 판단하여, 진안군 마령면에 있는 백제 마돌현(馬突縣)을 「큰돌」이나「큰들」로 해석해 놓아서 움직일 수 없는 정설이 되었다.

신라 경덕왕은 마돌현(馬突縣)을 마령현(馬靈縣)으로 개칭했고, 고려시대에는 이 곳의 산을 마이산으로 불렀고, 오늘에 이르렀다. 이 산악지대를 「큰도랑」이나「큰들」로 해석한다는 것은 「지형. 지물」을 본적이 없는 언어학자의 「언어적 유희」에 불과한 것이다. 더욱 이상한 것은 진안군 마령면에 있는 마이산은 수많은 지명학자들이 가 보았을텐데, 어느 누구하나 반론을 제기하는 학자가 없다는 것이다. 아래는 마령면 마이산 일대 Naver 항공사진이다. 어느 곳에 큰 도랑이나, 큰 들판이 있는가? 그런데도 일단의 지명 학자 무리는 「정설」이라 한다.

※ 참고로 신라는 경주시 서쪽을 흐르는 형산강 중류 일대를「돌(현대어 : 도랑)」이라고 했다. 큰도랑이라면 적어도 형산강 보다는 커야 되지 않겠는가? 진안군 마령면에는 큰도랑은커녕 골짜기를 졸졸 흐르는 계류밖에 없고, 큰 들판은커녕 집지을 터가 부족하여, 포크레인으로 산비탈을 깎아 집을 지었다.

진안군 마령면에는 삼국사기에 실릴 정도의 「큰들」이나「큰돌(도랑)」이 없다. 「큰들」이나「큰돌」은 커녕 작은 들판이나, 도랑도 없는 산악지대이이다. 그들은 현란한 언어학적인 재주로, 뭇 사람을 기만하고 있는 것은 아닌지 돌아 봐야 한다. 지명 학자라면 적어도 한국지도와 고지도 정도는 그들의 논저에 탑재하여, 지형 분석부터 먼저 실시하여야 함에도 불구하고, 어느 한 사람 지형 분석을 하는 학자는 찾아 보기가 힘들다.

馬 : ![]() 마 → 훈차 ;

마 → 훈차 ; ![]()

突 : 돌 → 음차 ; 돌

∴ 馬突縣 : ![]() (귀)돌골 (현대어 : 말귀돌골)

(귀)돌골 (현대어 : 말귀돌골)

|

|

|

|

전라북도 진안군 마령면 8번지 : 마이산(馬耳山) 백제 마돌현(馬突縣) →

|

말 사진과 귀 부분 |

말 캐릭터와 「말 馬(마)」자 갑골문

25) 전라남도 완도군 돌산읍일대 : 백제 돌산현(突山縣) → 돌山골

전라남도 완도군 돌산읍일대 남해안은 수심이 40~50m 정도로 얕은 바다이다. 지난 5~6만년전에는 이 바다가 넓은 들판이었다. 이 시기는 빙하시대로 바다가 지금보다 100여m 정도가 낮았다. 이 시기에는 한려수도 일대는 넓은 평야지대였고, 지금의 섬은 얕은 산의 중턱과 봉우리였다. 1만2천년전부터 빙하기가 끝나감에 따라 돌산섬은 「돌山」의 중턱까지 물이 차게되어 섬이 된 것이다. 이러한 산의 중턱에 삼국사기 지리지에 기록될 정도의「들」이나「돌(도랑)」있다면 이상한 것이다.

일단의 지명 학자들은 백제 돌산현(突山縣)을 「돌(도랑)+山」이나「들+山」의 형태라는 것이다. 과연 그들은 돌산도를 가 보기나 한 것인가? 그래도 그들은 버젓이「정설」이라고 이구동성(異口同聲)으로 합창하고 있다. 말하자면 지명학을 하는 하는 것이 아니라, 언어의 유희를 하는 것으로밖에 보이지 않는다. 이것이 그들의 현주소다.

突 : 돌 → 음차 ; 돌(石)

山 : 산 → 음차 ; 山

∴ 突山縣 : 돌山골.

|

|

|

|

전라남도 완도군 돌산읍 : 백제 돌산현(突山縣) → 돌山골

|

돌산도는 말 그대로 돌로 이루어진 산이 섬이 된 곳인데, 현대어로 「돌山섬」이다. |

26) 전라남도 진도군 : 백제 인진도군(因珍島郡) → 좇을돌골(쫓을돌골)

전라남도 진도군에는 유명한 「돌」이 있다. 이름하여 「명량(鳴梁)」으로 부르는 「울돌」이다. 이곳은 폭이 좁아 물살이 매우 세기 때문에, 마치 물이 우는 것 처럼 여겨, 울돌목이라한 것인데, 이를 한자화한 것이 「명량(鳴梁)」이다. 이 명량이라는 「돌」로 인하여 백제는 「인진도군(因珍島郡) → 조츨돌골(쫓을돌골)」이라 작명하였다. 울돌목으로 인하여 사람이 섬으로 들어가지 못하게 「쫓는 섬」아라는 뜻이다. 「인(因)」과「잉(仍)」이 삼국의 지명에 쓰인 것은 모두 지명어로「좇다」로 쓰였다.

因 : 조츨(좇다) 인 → 훈음차 ; 조츨(좇을)

珍 : 옥돌 딘 → 훈음차 ; 돌(도랑)

島 : 셤 도 → 훈차 ; 셤

∴ 因珍島 : 조츨돌셤 {현대어 : (외지인을) 쫓는 울돌 섬}

|

|

|

|

전라남도 진도군 울돌목 : 백제 인진도군(因珍島郡) → 좇을돌골(쫓을돌골)

|

진도대교 상공에서 울돌목을 촬영한 항공 사진 : 울돌목은 명량(鳴梁)해전으로 유명한 곳이다. |

27) 전라북도 진안군 일대 : 백제 난진아현(難珍阿縣) → 어렵긔디나는골

전라북도 진안군 일대는 산악지대로 마이산과 마이산을 품은 수많은 산으로 이루어진 소위 「무진장」지역이다. 진안군 일대를 백제인은 「난진아현(難珍阿縣) → 어렵긔디나는골(현대어 : 어렵게 지나다니는 고을)」이라 작명하였다. 「진(珍)」은 대부분 「돌(도랑)」의 훈음차로 쓰였는데, 전라북도 진안군만은 「음차」로 쓰였다. 신라 경덕왕은 진안현(鎭安縣)으로 개칭했다. 어렵게 지나다닌다고 하니까 조금 비틀어 신라가 통일시켜 잘 지나다닌다고 했다.

㉠ 難 : 어려울(어렵다) 난 → 훈차 ; 어렵긔

珍阿 : 디나 → 음차 ; 디나(![]() )

)

∴ 難珍阿縣 : 어렵긔디나![]() 골 (현대어 : 어렵게 지나다니는 고을)

골 (현대어 : 어렵게 지나다니는 고을)

㉡ 鎭安 : 딘안 → 음차 ; 디나![]()

∴ 鎭安縣 : 디나![]() 골 (현대어 : (잘) 지나다니는 고을)

골 (현대어 : (잘) 지나다니는 고을)

|

|

|

|

전라북도 진안군 일대 항공사진 : 백제 난진아현(難珍阿縣) → 어렵긔디나

|

전라북도 진안군 일대는 산악지역으로 지나다니기가 불편한 곳이었다. |

28) 부여군 양화면 일대 : 백제 마산현(馬山縣) → ![]() 뫼골

뫼골

부여군 양화면 일대를 흐르는 내가 만든 지형은 「![]() 馬자 그림」이다. 말의 안면부를 빼어 닮았다. 이 그림을 본 백제는 「마산현(馬山縣) →

馬자 그림」이다. 말의 안면부를 빼어 닮았다. 이 그림을 본 백제는 「마산현(馬山縣) → ![]() 뫼골」이라 작명했다. 이 마산현이 고려 성종때에는 한산현으로 개칭했다.「말벌」은 큰벌의 종류를 말하는데, 그 까닭은 「말」이 크기 때문이다. 마찬가지로 고려가 한산현으로 개칭한 까닭도 「말」이 크다는 의미가 있기 때문에 그리 개칭한 것이다. 그렇다고 해서 일부 지명학자들의 주장처럼, 「크다」는 뜻으로 마산(馬山)이라 작명한 것이 아니라, 「말머리 지형」이므로 「

뫼골」이라 작명했다. 이 마산현이 고려 성종때에는 한산현으로 개칭했다.「말벌」은 큰벌의 종류를 말하는데, 그 까닭은 「말」이 크기 때문이다. 마찬가지로 고려가 한산현으로 개칭한 까닭도 「말」이 크다는 의미가 있기 때문에 그리 개칭한 것이다. 그렇다고 해서 일부 지명학자들의 주장처럼, 「크다」는 뜻으로 마산(馬山)이라 작명한 것이 아니라, 「말머리 지형」이므로 「![]() 뫼골」이라한 것이다.

뫼골」이라한 것이다.

부여군 양화면 일대는 완벽한「말머리 지형」으로, 삼국이 물과 땅이 어우러져 만든,「지형이라는 그림」을 기반으로 「한자화」했음을 보여주는 확실한 증거가 되는 백제의 옛 지명이다.

馬 : ![]() 마 → 훈차 ;

마 → 훈차 ; ![]()

山 : 뫼 산 → 훈차 ; 뫼

∴ 馬山縣 : ![]() 뫼골 :현대어 : 말산골}

뫼골 :현대어 : 말산골}

|

|

|

|

부여군 양화면, 서천군 마산면, 한산면 일대 : 백제 마산현(馬山縣) →

|

양화면을 닮은 말과 말 馬자 갑골문 |

29) 전라북도 장수군 일대 : 백제 우평현(雨坪縣) → 비두리골

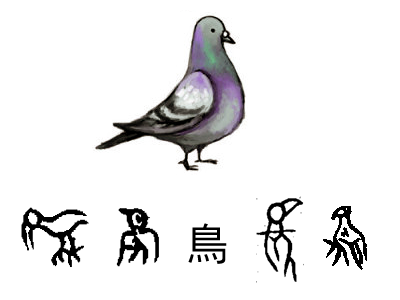

전라북도 장수군 일대를 흐르는 금강 상류는 「새 모양의 그림」을 만들었는데, 백제인은 이 「새 모양의 그림」을 보고 「우평현(雨坪縣) → 비두리골」이라 작명하였다. 삼국시대는 살아남는자가 승자이던 시대였는데, 다소 낭만적인 「비오는 들판」이라는 지명은 어울리지 않는다. 금강 상류가 만든 장수군청 일대의 「새 모양의 그림」을 백제는 「비두리」라고 칭한 것이다.

雨 : 비 우 → 훈음차 ; 비

坪 : 두루(드르) 평 → 훈음차 ; 두루

∴ 雨坪縣 : 비두루 → 비두리 (현대어 : 비둘기)

|

|

|

|

전라북도 장수군 장수군청 일대 : 백제 우평현(雨坪縣) → 비두리골

|

비두리 鳩(구)와 새 鳥(조)자 갑골문 |

30) 충청남도 예산군 예산읍 일대 : 백제 오산현(烏山縣) → 가마괴뫼골

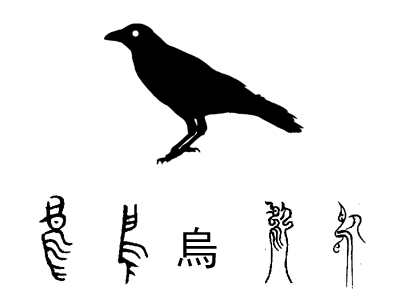

충청남도 예산군 예산읍 일대를 흐르는 무한천과 예산천이 어우러져 만든 지형은 「새 모양의 그림」인데, 이 그림을 본 백제인은 「오산현(烏山縣) → 가마괴뫼골」이라 작명하였다. 백제의 지명 중 「새 모양의 지형」을 기반으로 작명한 지명으로는 유일하게「훈차」로 이루어진 지명이 「가마괴」이다. 흥미로운 일이다.

烏 : 가마괴 오 → 훈차 ; 가마괴

山 : 뫼 산 → 훈차 ; 뫼

∴ 烏山縣 : 가마괴뫼골 (현대어 : 까마귀산골)

|

|

|

|

충청남도 예산군 예산읍 일대 : 백제 오산현(烏山縣) → 가마괴뫼골

|

가마괴 烏(오)와 烏자 금문(金文) |