저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

2.2.4.15. 고구려 술천군(述川郡) 일운 성지매(省知買) : 여주시 금사면, 능서면 일대

|

|

|

|

경기도 여주시 금사면, 능서면, 흥천면 일대 : 고구려 술천군(述川郡) : 술내 일운 성지매(省知買) : 살알매{현대어 : 쌀알물}

|

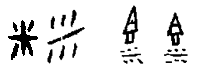

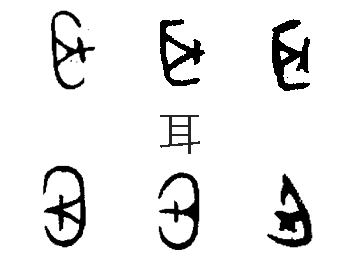

「쌀 米(미)」자 갑골문 |

1) 경기도 여주시 금사면 능서면 일대를 고구려는 述川郡 일운 省知買로 불렀다. 그런데 능서면 앞 남한강에는 커다란 모래섬이 있는데, 그 모양이 「쌀알 모양 地形」이다. 이를 보고, 고구려는 省知買라 했는데, 「살알매(현대어 : 쌀알 물)」로 풀이했다. 잘못된 것인가?

2) 이는 고구려의 기본적인 한자의 訓이 지금과 거의 유사함을 의미한다. 아울러 고구려어도 조선 중기 이전의 고한국어와 가까워야 옳은 것이다. (물론 신라와 다른 순수한 고구려 방언을 포함해야 한다.) 잘못된 생각인가?

3) 고구려가 「살알매(현대어 : 쌀알 물)」를 述川이라 했으므로, 대응관계로, 「살알태(현대어 : 쌀알 물)」=「술(酒)내」의 관계가 성립해야 한다. 따라서 고구려는 「酒」를 「술」이라고 발음했다. 잘못된 풀이인가?

4) 고구려 본지명 「술내」와 일운 지명 「살알매」의 대응관계는 내용이 일치하는 것이지, 고구려가 「酒」를 「省知」라고 했다면, 이는 잘못된 것이다. 고구려는 「酒」를「述」이라고 발음했다면. 잘못된 풀이인가?

5) 고구려 한자 「述」의 漢語 중고음은, 董同和에 의하면, 「dühjuet」인데, AD475년경의 삼국의 발음이 현재의「술(酒)」과 같은 발음임을, 고구려 「述川(술내)」을 통하여 증명이 가능한 것이다. 잘못된 판단인가?

2.2.4.16. 백제 시산군(屎山郡) : 전북 김제군 임피면, 대야면 일대

|

|

|

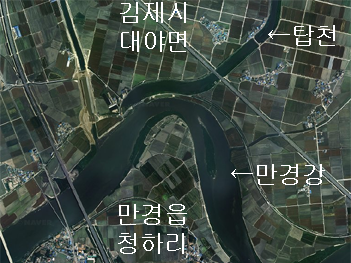

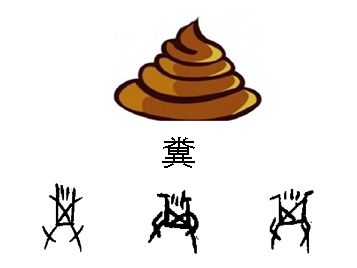

전라북도 김제시 임피면, 대야면 일대 : 똥 싸는 지형 → 백제 「시산군(屎山郡) → |

똥 캐릭터 및 똥 糞(분)자 갑골문 |

1) 전북 군산시 임피면, 대야면 일대를, 백제는 屎山郡이라 불렀다. 현대어로 표현하면, 「똥山골」이다. 그런데, 대야면 남쪽 만경강이 만든 지형은 「똥山 지형」이 아니라 「똥누는(싸는) 地形」이다. 이 지형과 비교하여 屎山郡을 「![]() 산골(현대어 : 똥싼골」로 풀이했다. 어디가 잘못된 것인가?

산골(현대어 : 똥싼골」로 풀이했다. 어디가 잘못된 것인가?

2) 지금도 경상도 방언에「싸다」는「사다」로 발음한다. 고대로 갈수록 경음이 적어지는 경향이 있는 것으로 보이는데, 잘못된 판단인가?

3)「똥 싸다」라는 표현은 삼국시대에도 존재했을 것으로 추정하는데, 잘못된 추정인가?

2.2.4.17. 고구려 동비홀(冬比忽) : 개성과 개풍군 일부 지역

|

|

|

개성특급시 옛 개성군 일대 똥같은 지형 : 고구려 「동비홀(冬比忽) → |

똥 캐릭터 및 똥 糞(분)자 갑골문 |

1) 개성과 개풍군 서쪽 지역을 고구려는 冬比忽이라 불렀다. 이곳은 예성강 하류로, 아래쪽은 개풍군이다. 지형은 백제 屎山郡과 비슷한데, 고구려는 「똥」의 방향이 冬比忽쪽에 있다. 이를 근거로 「(동)가忽(현대어 : 똥 같은 골)」로 풀이했다. 잘못된 풀이인가?

2) 冬比忽 = 「똥(동)가忽」이 성립되려면, ⓛ 고구려어와 백제어가 「똥 屎 = 冬」으로 유사한 발음이어야 하고, ② 比의 訓에 「같다」가 있어야 하는데, 잘못된 판단인가?

3) 이는 고구려어에 「똥 또는 동(屎)」「같다(比)」라는 언어가 있어야 하는데, 잘못 판단한 것인가?

4) 지금까지는 고구려어가 백제어와 매우 유사한데, 이 또한 잘못된 판단인가?

2.2.4.18. 고구려 천성군(淺城郡) 일운 비열홀(比列忽) : 강원도 안변군 일대

|

|

|

|

강원도 안변군 일대 : 고구려 비열홀군(比列忽郡) → 빌골 |

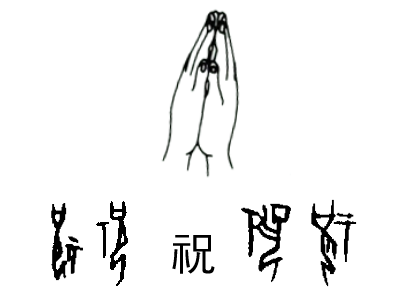

두 손을 모아 빌고 있는 캐릭터 : 「빌 祝」자 갑골문. |

1) 강원도 안변군 일대를 고구려는 淺城郡 일운 比列忽이라 불렀고, 광개토왕릉비문과 진흥왕순수비에는 碑利城으로 기록되어 있다. 그런데 안변천을 따라 동쪽으로 내려가면 두 손을 모으고, 「빌고 있는 地形」과 마주하게 된다. 이 지형과 比列忽, 碑利城을 「빌(비르)忽{현대어 : 빌(祝)골}」로 풀이했다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 고구려 본지명 淺城은 「녀튼忽(현대어 : 얕은 골)」로, 안변천 일대는 폭이 4~5km 정도의 범람원인데, 주변 산악지대보다 매우 얕아, 해수면보다 그리 높지 않은 지형이다. 이런 지형을「淺」이라 한다. 고구려 麻田淺(경기도 연천군 백학면 마전리 일대)도 그러한 지형으로, 이곳 임진강 지류 곳곳에, 낚시하기 좋은 물웅덩이가 산재해 있다. 그런데 본지명 淺城과 比列忽의 대응관계로 淺을 고구려는 比列이라 발음했다면, 언어도단이 아닌가? 특히 「比列(빌)」지역은 해수면보다 조금 높고, 매우 「녀튼(淺) 모래땅」인데, 잘못 판단한 것인가? 함경남도 원산시 바로 아래에 있는 안변천 일대의 지형도를 판독하시라.

3) 고지명 학자들 중에 북한에 있는 안변천 일대 지형을 찾아 본 사람이 있는가?

2.2.4.19. 비사벌(比斯伐) 가야 : 경남 창녕군(昌寧郡) 일대

|

|

|

|

경상남도 창녕군 창녕읍에 있는 화왕산 : 3년마다 열렸던 세시풍속인 억새태우기 장소였다.

|

화왕산 억새 태우기 ; 가야시대부터 있었는데, 지금은 볼 수 없다. |

1) 경남 창녕군(昌寧郡) 일대를 가야 소국은 比斯伐 혹은 比自火라고 했기 때문에, 比斯伐이 「빛(현대어 : 빛벌)」인 것은 웬만한 사람이면 다 아는 유명한 지역이다. 그런데 왜 「빛」이냐 라고 물어보면, 대답할 사람이 별로 없다. 그 대답은 창녕의 세시풍속 「억새 태우기」가 쥐고 있다. 음력 정월 보름날 화왕산 정상에서 「억새 태우기」를 하면, 창녕읍 사람들이 그 불빛을 보고, 복을 발었을 것이다. 그런 까닭에 창녕을 「빛![]() 」이라한 것인데, 잘못 풀이한 것인가?

」이라한 것인데, 잘못 풀이한 것인가?

2)「빛![]() 」을 「빗

」을 「빗![]() 」로 보고, 논문을 작성한 고지명 학자가 귀교에 있다. 물론 필자도 처음에는 그리 생각한 적이 있다. 지금 와서 살펴보니 「地形」을 판독하지 않고 「언어학적」측면만을 고려한 결과임을 깨닫고 이내 이를 버렸다. 이 세시풍속은 한 정치가의 탐욕으로 화왕산 정상에서 대참사를 일으켜, 폐지되었기 때문에 안타깝다. 잘못 판단한 것인가?

」로 보고, 논문을 작성한 고지명 학자가 귀교에 있다. 물론 필자도 처음에는 그리 생각한 적이 있다. 지금 와서 살펴보니 「地形」을 판독하지 않고 「언어학적」측면만을 고려한 결과임을 깨닫고 이내 이를 버렸다. 이 세시풍속은 한 정치가의 탐욕으로 화왕산 정상에서 대참사를 일으켜, 폐지되었기 때문에 안타깝다. 잘못 판단한 것인가?

3) 신라 경덕왕이 개칭한 火王郡과 창녕 사람들이 火旺山을 「불뫼」라 하는데, 「火王」「火旺」「불뫼(火山)」가 이를 증명하고 있지 않은가? 이는 신라 경덕왕 시대에도 「억새 태우기」세시풍속이 있었음을 나나내주는 증거로 보는데, 잘못 생각한 것인가?

2.2.4.20. 신라 서화현(西火縣) : 경남 창녕군 영산면(靈山面)

|

|

|

|

영취산의 돌 부처상 : 이 당시 신라는 병을 치료하는데 영험이 있다는 약사여래를 섬겼다. 좌우 두 장의 그림은 인터넷 상에서 빌렸다.. |

영취산 바위군 : 마치 부처와 대중의 분위기를 연상시킨다. |

1) 경남 창녕군 영산면을 신라는 西火縣이라 명명했다. 西火를 「셔![]() 」로 풀이하면 그 뜻이 모호해진다. 西火의 풀이는 경덕왕이 개칭한 尙藥과 고려 성종이 개칭한 靈山과 지금의 靈鷲山이 쥐고 있다. 靈鷲山이란 靈山이라고도 하는데, 부처가 설법한 장소로 유명한 곳이다. 따라서 靈鷲山 정상부근에 사람을 연상할 만한, 많은 바위들이 모여 있는데, 이 곳에 진출한 진흥왕의 신하는 「부처가 설법한 장소」로 본 것이다. 이 영취산과 연결하여, 西火를 「셧녁불(부텨)」로 풀었다. 잘못 풀이한 것인가?

」로 풀이하면 그 뜻이 모호해진다. 西火의 풀이는 경덕왕이 개칭한 尙藥과 고려 성종이 개칭한 靈山과 지금의 靈鷲山이 쥐고 있다. 靈鷲山이란 靈山이라고도 하는데, 부처가 설법한 장소로 유명한 곳이다. 따라서 靈鷲山 정상부근에 사람을 연상할 만한, 많은 바위들이 모여 있는데, 이 곳에 진출한 진흥왕의 신하는 「부처가 설법한 장소」로 본 것이다. 이 영취산과 연결하여, 西火를 「셧녁불(부텨)」로 풀었다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 경덕왕이 개칭한 尙藥은 약사여래를 의미하고, 이 시기 신라에는 많은 돌림병이 나돌아, 병 치료의 방편으로, 藥師如來를 선호했다. 西火와 尙藥의 대응관계는 「부처」와「약사여래」인 것으로 파악하고 있는데, 잘못 풀이한 것인가?

2.2.4.21. 고구려 궐구(闕口) : 황해남도 은천군 구월산 일대

|

|

|

|

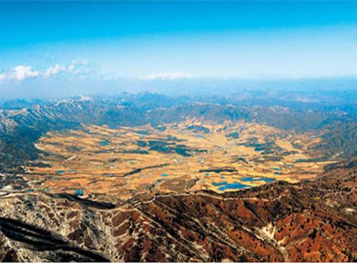

황해남도 은천군 구월산(九月山) : 세종실록에 의하면, 우의정 유관이 '궐산(闕山)을 늘어지게 발음하면 구월산(九月山)이 된다.'라고 하였다. 이로 미루어 구월산은, 고구려 궐구 (闕口)가 설치된 이후에 생긴 이름이다.

|

길림성 집안현에 있는 각저총 벽화 일부 : 신단수 아래 곰과 호랑이 그림이 있다. 단군 신화는 북방계 고한국어족의 신화였다. 고구려는 독특한 그림이 나오지 않으면, 신화 마저도 지명이 되고 있다. |

1) 황해남도 은천군 구월산 일대를 고구려는 闕口라 이름했는데, 闕口란 대궐입구라는 뜻이다. 조선 초기 황해도 문화현 구월산 일대를 일컫는데, 단군신화가 전해져 내려오는 곳이다. 고구려 신화는 國內城 사회 전반에 흐르던 단군신화를, 황해도 구월산 일대를 지명하여, 궐구(闕口)라고 작명한 것으로 추정한다. 이처럼 이 일대에서 구전되어오던 단군신화를 바탕으로 闕口라 작명하였다. 잘못된 판단인가?

2) 단군신화는 이처럼 북방계 고한국어족의 신화인데, 엉뚱하게 북방계 곰의 신화를 남방계 고한국어족에게 끌어다 붙였다. 전술했다시피 熊川이란 금강 지형이 실제로 「곰 地形」이기 때문에 작명한 것이 아닌가?

2.2.4.22 고구려 덕물현(德勿縣) : 경기도 개풍군 일대

|

|

|

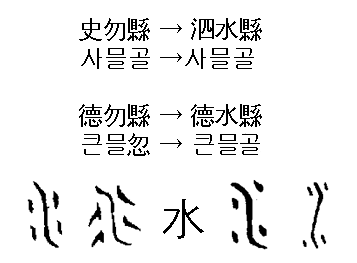

개성특급시 개풍군 일대 : 고구려 덕물현(德勿縣) → 큰믈忽 {현대어 : 큰물골} |

신라 사물현(史勿縣) → 경덕왕 사수현(泗水縣) 고구려 덕물현(德勿縣) → 경덕왕 덕수현(德水縣) 물 水(수)자 금문(金文) |

1) 경기도 개풍군 일대를 고구려는 德勿縣이라 불렀고, 신라 경덕왕은 德水縣이라 개칭했다. 「고구려 德勿縣의 개칭과 신라 史勿縣 개칭의 대응관계」는 동일하므로, 고구려 「水」는 「勿(믈)」이다. 이로서 고구려의 「水」에는 「勿(믈)」도 있음을 알 수 있다. 잘못된 판단인가?

2) 德水란 「큰믈」을 말하므로, 고구려 德勿 역시 「큰믈」이고, 이곳을 관향으로 삼은 德水李氏 중에서 가장 유명한 분이 이순신장군이다.

그런데 고지명 학자들은 고구려 본지명 十谷縣과 일운 德頓忽의 대응관계로만, 고구려 숫자 「十」은 「德」이라는 것이 정설이 되어 있다. 고지명 학자들의 주장이 옳다면, 고구려 德勿縣의 뜻이 ‘十勿縣’이라면, 개풍군 일대를 흐르는 물(水) 십여 개를 이북5도청에 문의하여 기록해 주시기 바란다. 적어도 지리지에 기록될 勿이라면, 이름 정도는 있어야할 것이 아닌가? (고구려 德勿縣은 개성특급시 개풍군일대의 평지가 내를 끼고 발달한 좁은 산악지역으로, 서쪽으로는 예성강 하류와 남쪽으로는 「한강물+임진강물」이 합치는 곳을 말한다.)

3) 개풍군일대는 송악산 남쪽의 산이 많은 지대로, 붓 도랑 주변의 범람원에 평지가 있는 그러한 지형이다. 고지명에「믈 水」가 붙을 만한 강이라고는, 서쪽의 예성강과 남쪽에 흐르는 임진강과 한강물이 합쳐져 흐르는 물 셋 밖에 없다. 이 커다란 강물이 고구려 德勿縣 남서쪽에서 합쳐져, 서해를 이루기 때문에, 德勿(큰믈)이라 한 것이다. 잘못 표현한 것인가?

4) 귀하께서 그렇다면 德頓忽이 무엇이냐고 반문한다면, 차후에 十谷縣과 일운 德頓忽 및 지형과의 관계로 답변해 드리겠다.

2.2.4.23. 고구려 양골현(梁骨縣) : 경기도 포천시 영중면 일대.

|

|

|

경기도 포천시 영중면 일대는 많은 도랑물이 모여드는 곳 : 고구려「양골현(梁骨縣) → 돌忽{현대어 : 도랑골}」 |

포천시 영평팔경중 제 7경, 백로주 : 포천시 영중면 거사리 163번지. 영중면은 도랑이 좋아「돌골}」이다. |

|

|

|

포천시 영평팔경중 제 8경, 청학동 : 포천시 영중면 금주리 |

포천시 영평팔경중 제 1경, 화적연 포천시 영북면 자월리 : 영평천변에 있다. . |

1) 경기도 포천시 영중면 일대를 고구려는 梁骨縣으로 불렀다. 고구려의 도랑에는 강원도 인제군에 고구려가 설치한 烏斯廻가 소양강 상류가 만든 「돼지 족발 모양의 지형」임을 밝힌바 있으므로, 고구려어에도 「돌(廻)」이 있다. 고구려어에 「돌(廻)」이 있다면, 당연히 「梁」도 「돌(梁)」이어야 한다. 잘못 판단한 것인가?

2) 포천시 영중면 일대는 산악지대로 많은 붓 도랑이 흐르고 합쳐지는 지형이다. 그런 까닭으로「돌(梁)」이 쓰인 것은 당연하다. 문제는 전형적인 신라 지명어 「骨」이다. 「骨」의 음이「골」이라는 것은, 고구려「骨衣奴」에서 밝힌바 있다. 신라의 骨火 또는 骨伐이라는 지형을 살펴보면, 매우 긴 골짜기에 만들어진 범람원 평지를 가지고 있는 「골![]() (현대어 : 골벌)」이다. 그런데 영중면 일대 지형은, 영평천이라는 범람원이 있는「돌골(현대어 : 도랑 골)」이다. 「骨」은 남방계 고한국어족의 고대어이고, 북방계 고한국어족은「忽」이다. 따라서「骨」은 「忽」의 흠차로 추정하고 있으며, 고구려 「梁骨」은 「돌忽(현대어 : 도랑골)」로 풀이했다. 잘못된 것인가?

(현대어 : 골벌)」이다. 그런데 영중면 일대 지형은, 영평천이라는 범람원이 있는「돌골(현대어 : 도랑 골)」이다. 「骨」은 남방계 고한국어족의 고대어이고, 북방계 고한국어족은「忽」이다. 따라서「骨」은 「忽」의 흠차로 추정하고 있으며, 고구려 「梁骨」은 「돌忽(현대어 : 도랑골)」로 풀이했다. 잘못된 것인가?

3) 고구려 「梁骨」이 「돌忽(현대어 : 도랑골)」이라면, 고구려는 지명어 끝에 붙는, 「骨」을「忽」의 音借로도 사용한 것이 틀림없는데, 동의하는가? 잘못이 있으면 지적해 주시기 바란다.

2.2.4.24. 백제 월내군(月奈郡) : 전남 영암군 영암읍 일대

|

|

|

|

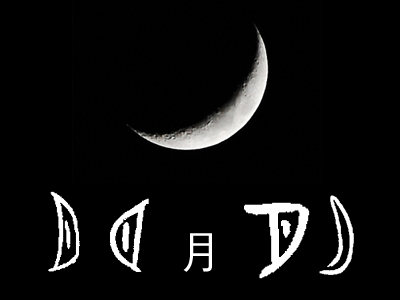

전라남도 영암군 일대 : 백제 월내군(月奈郡) → 달내골 |

초승달 사진과 달 月(월)자 갑골문 |

1) 전남 영암군 영암읍 일대를 백제는 月奈郡이라 불렀다. 영암군 군서면 도장리, 양장리 북쪽을 흐르는 영암천이 만든 지형은, 「초승달 地形」이다. 이 지형을 보고 백제는 月奈라 작명했는데, 이를「달내」라 풀이했다. 잘못 풀이한 것이가?

2) 「月奈」:「月出」:「靈岩」의 대응관계는 :「초승달」로 풀이했는데, 잘못된 것이 있으면 지적하시라.

3) 「奈」의 한국음에는 「내」와「나」가 있다. 백제는 대체로 「내」를 선호했다.(月奈, 加知奈) 반면에 신라는 「나」를 선호한 것으로 보인다.{奈乙(나을)-박혁거세 탄생지-} 잘못된 설명인가?

2.2.4.25. 고구려 문현현(文峴縣) 일운 근시파혜(斤尸波兮) : 수입면 문등리 일대

|

|

|

|

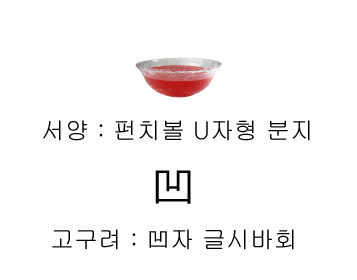

강원도 회양군 수입면 문등리 일대 : 고구려 문현현(文峴縣) → 글시바회 |

강원도 양구군 해안면 : 펀치볼(Punch bowl) : U자형 펀치볼 분지. 고구려 凹자 글시바회 |

|

|

|

강원도 양구군 해안면 일대 : 한자의 凹자, 영어의 U자 지형이다. |

해안면 일대 한자의 凹자, 영어 Punch bowl 지형: 좌우 두 그림은 인터넷에서 빌렸다. |

1) 강원도 회양군 수입면 문등리 일대를 고구려는 文峴縣 일운 斤尸波兮로 전형적인 「본지명 = 일운 지명」의 등식이 성립하는 지명이다. 문제는 「文峴 = 글시바회」의 관계가 어떤 지형에서 나왔느냐 하는 것이다. 현재까지 살펴본 고구려 지명은 대부분 지형과 관련이 있다. 그렇다면 어떤 「글씨」가 새겨져 있느냐 하는 점이다. 이 부분에 대해서는 대답할 필요는 없다.

2) 文登里 일대는 「피의 능선」과「단장의 능선」으로 유명한 6.25 격전지이다. 이곳으로부터 직선거리로 2km 동남쪽에 「펀치볼」로 더 유명한 양구군 해안면이 있다. 이곳은 땅이 움푹 꺼진 「주발형 지형」으로, 주위가 모두 능선으로 되어 있다. 이 지형이 「凹字 지형」이기 때문에, 「凹자 글씨 지형」이라 하여, 「文峴縣 일운 斤尸波兮」로 기록한 것인데, 잘못 판단한 것인가? 「주발형 지형, Punchbowl」자체가 바로,「凹字」모양이 아닌가?

3) 부연하면「Punchbowl(펀치볼)」이란 U자형 분지에 붙이는 이름이다. 영어의 U자는 한자의 凹字를 닮았다. 양구군 해안면이 「凹字」라는 글씨와 닮은 지형이기 때문에, 「글시바회」로 작명했다고 보는데, 귀하의 견해는?

4) 삼국이 모두 그 지역의 특징적인 「地形」을 보고, 「이두형 지명」을 작명하였는데, 아무 까닭 없이 수입면 문등리 일대를 「글시바회」로 작명했겠는가? 솔직한 견해를 밝혀 주시기 바란다.

2.2.4.26. 고구려 청달현(菁達縣) : 함경남도 원산시 서북쪽으로 추정

|

|

|

강원도 원산시 서북쪽 일대 : 고구려 청달현(菁達縣) → 무수달 또는 무수다리 |

토종 무 그림 및 순무 菁(청)자 설문해자 |

1) 고구려 菁達縣은 함경남도 원산시 서북 쪽으로 추정하나 신라 경덕왕이 개칭한 지명이 없어 확실치 않지만, ㉠ 고구려 천성군(淺城郡)의 속현이었고, ㉡ 菁의 고구려 훈을 「무수 菁」으로 보고, ㉢ 원산시 덕원역 서북쪽의 지형으로 미루어, 이 일대로 추정하는데, 무리가 없지 않은가?

2) 達은 전형적인 「지명어」인데, 신라 「陰達縣-응달골-」에서 잘 발현되어 있다. 그런데 고구려 菁達縣은 「무수다리(현대어 : 무 다리) 지형」이다. 菁達을「무수달(현대어 : 무땅)」으로 해석해도 무방하지만, 「무수다리(현대어 : 무 다리)」가 더 어울린다. 이 말은 達이 「다리의 음차」일 수도 있다는 말이다. 菁達縣은 「무수다리(현대어 : 무다리)忽」로 보는데 귀하의 견해는?

3) 그 까닭은 일운 昔達에 있다. 자세한 것은 후에 또 다른 편에서 거론할 것이다. 이 부분은 답변하지 아니해도 좋다. 혹 일운 昔達을 풀이해 답변해도 좋다.

4) 達을 「다리의 음차」로 본 것은 황해북도 토산군(兎山郡)에 누가 보아도 「사람 다리」로 볼 수밖에 없는 지형이 있기 때문이다. 아직 숙고중이라 이곳에서는 거론하지 않았지만, 궁금하시면 황해북도 토산군 토산읍 북쪽 예성강 모습을 찾아 보시라.

2.2.4.27. 고구려 내토군(奈吐郡) : 충북 제천군 일대

|

|

|

충청북도 제천시 의암동 의림지 :고구려 내토군(奈吐郡) → 내밷는忽 또는 내배틀忽 |

제천시 의암동 의림지 항공사진 : 삼한시대에 축조된 인공 저수지이다. |

1) 충북 제천군 일대를 고구려는 奈吐郡이라 작명했다. 물론 고지명 학자들도 모두 알다시피 신라가 개칭한 奈堤와 고구려 奈吐의 대응관계는 일견「提 = 吐」의 관계로 보인다. 그런데 고구려 奈吐는 의림지라는 제방(堤防)을 보고 작명한 것으로 추정하는데, 이의는 없을 것이다. 이 일대에 삼국시대에 축조한 제방(堤防)은 의림지 밖에 없다.

2) 고지명 학자들 중에 고구려 奈吐와 의림지라는 제방(堤防)과의 대응관계로 논문을 작성한 학자가 있을 법한데, 혹 알려 줄 수는 없겠는가?

3) 전술했다시피 신라가 개칭한 奈堤와 고구려 奈吐의 대응관계는 일견「提 = 吐」로 보인다고 전제했다. 그러나 「提 = 吐」의 대응관계는 중학교 학생들의 단순한 일차방정식 수준이 아닌가? 고지명 학자로써 고민한 흔적이 전혀 없다. 본인은 奈吐郡을 「내밷는忽(현대어 : 내뱉는 고을)」로 풀이했다. 이는 의림지 제방 문을 열었을 때, 내뱉는 물의 모습을 그린 것으로 추정하였다. 모든 풀이 과정으로 보아, 그대들의 풀이는 전혀 미덥지 않다. 틀린 생각인가? 「내뱉다」라는 우리말이 존재함에도 불구하고, 「提 = 吐」는 명백히 아닌 것으로 보인다.

4) 경덕왕이 한화하여 개칭한 奈堤를 이두로 풀면,「내둑」으로 「냇가에 있는 둑(냇둑)」정도로 해석할 수 있다. 신라어「둑」을 고구려는「吐」라고 발음했다는 것은, 단순히 대응관계만 의존하여, 중학생이 수학 공식에 대입한 느낌이다. 어찌 생각하는가?

5) 신라「奈堤郡」: 고구려「奈吐郡」의 대응관계는 각각「내둑골」: 「내밷는忽」이 아니겠는가? 모두 제천의 의림지를 그리고 있지 않은가?

6) 고지명 학자들의 「奈堤 : 奈吐」의 대응관계에서, 「堤 : 吐」는 고구려가 단순한 음차로 되어 있는데, 이는 고구려 군.현의 「지형」을 도외시함으로써, 훈차나 훈음차로 해석할 수 있는 어떠한 기준 자체가 없는 것 때문이 아닌가? 하나의 조그만 예나마 들어보자. 고구려 「薩水 → 살(矢)매」를 「푸르다」라고 한 것은, 분노를 넘어,「측은지심(惻隱之心)」까지 느끼게 하고 있다. 본인의 말이 어디가 틀렸는가?

7) 고구려에 한자가 전달된 시기는 알 수 없지만, 한자가 「북→남」으로 전해졌으므로, 당연히 신라보다 앞설 것이 아닌가? 그런데 고지명 학자의 논문에는, 고구려 지명어 풀이에「훈차나 훈음차」를 찾기 힘든 까닭은 무엇인가?

8) 고지명 학자들은 정말로 고구려인을 「퉁구스」라고 생각하는가? 솔직히 답하라.

2.2.4.28.신라 시조 박혁거세 탄생지 나을(奈乙) : 경주시 탑동 나정(蘿井)

|

|

|

|

경상북도 경주시 탑동 나정 일대 : 나을신궁(奈乙新宮) → 낳을신궁 {出生神宮)

|

나정에서 발굴한 날 生(생)자 명문 기와 : 100장도 넘는 이 기와는 문무왕때 것으로 추정한다. |

|

|

|

|

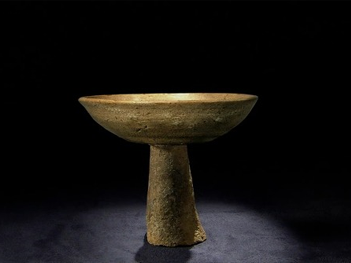

기원 전후 시기에 유행했던 두형토기(豆形土器) : 나정에서는 두형토기 받침대 부분이 출토되었다. -Kbs 역사 스페셜에서 전재- |

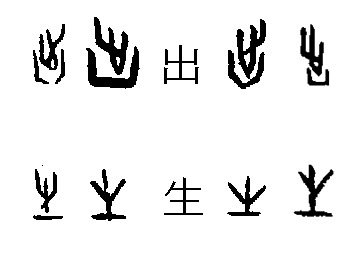

날 出(출)자 및 날 生(생)자 갑골문 나을(奈乙)이란, 시조가 출생(出生)한 곳이라는 말이다. |

1) 奈乙 발굴 결과 「生자 명문기와」가 100장도 넘게 출토되었다. 이로 미루어 AD487년경의 신라어는 「낳다」라는 기본형과「奈乙(낳을)」이라는 어미변화를 확인할 수 있는 指標語로 보고 있는데, 틀린 것인가?

2) 「奈乙(낳을)」이라는 이두형「지명어」를 통하여, AD487년경 한어 중고음 韻尾「~t」가 「~r」로 유음화되어 있음을 확인할 수 있는 증거로 보고 있는데, 틀린 것인가?

2.2.4.29. 고구려 국가명과 고구려어

|

|

|

|

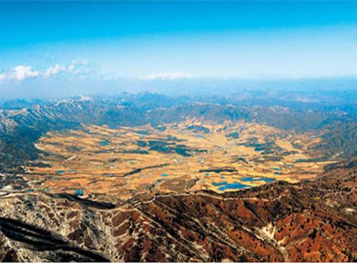

중국 길림성 환인시 오녀산성 일대 : 고구려 초기 국명 귀려(句麗) → 귀골 |

중국 환인시 오녀산성이 만든 「그림」은 귀 형상을 만들었다. |

|

|

|

오녀산성의 가을 : Korea의 어원은 귀忽(현대어 : 귀골)에서 출발하였다. Korea의 시원(始原)은 만주벌판이었다. 상하 두그림은 중국인의 인터넷에서 빌렸다. |

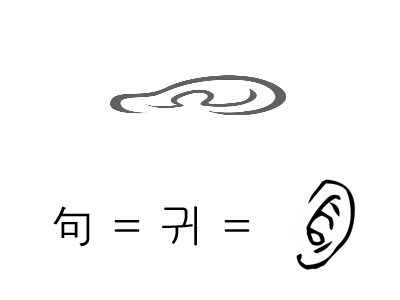

귀 耳(이)자 금문(金文) 句麗(귀려) = 귀忽 = 耳忽(이홀) = 귀골 → 高句麗(고구려) → 高麗(고려) → Korea. Corée |

1) 고구려 첫 수도는 중국 환인시에 있는 오녀산성 일대로 추정하고 있다. 이곳을 광개토왕릉비문에는 忽本으로 적혀 있고, 중국 사서에는 忽升骨로 적혀 있다. 이 忽升骨을 두계 이병도 박사는 忽本骨의 오류로 보았다. 무척 정확했다. 그 까닭은 위 고구려 <2.2.4.23.>에서「梁骨」이 「돌忽」임을 밝혔다. 따라서 忽本骨은 「忽本忽」로 현대어 「忽本골」이다. 잘못 풀이한 것인가?

2) 고구려 첫 수도 오녀산성을 바라본 지형은 <도75>과 <도75-1>에서 보는 바와 같은 「귀(耳) 地形」이다. 이 지형을 보고, 고구려는 나라이름을 작명한 것이다. 고구려의 처음 국가명이 句麗 또는 駒驪임을 역사학자들은 다 알고 있다. 중국은 句麗에 馬자를 덧붙여 駒驪로 비하한 것이다. 첫 국가명 句麗를 다음과 같이 풀었다. 무엇이 잘못된 것인가?

句 : 귀 → 음차 ; 귀(耳) 연음

麗 : 고을(고울)(곱다) 려 → 훈음차 ; 고을(고울) -----→ 골(忽의 음차) → 忽.

∴ 句麗 : 귀忽(현대어 : 귀 골)

∴ 高句麗 : 노픈귀忽(현대어 : 높은 귀 골)

3) 句麗가 高句麗가 된 것은, 고구려 태조대왕 때 解氏에서 高氏로 정권이 바뀐 것으로 역사학계는 파악하고 있는데, 혹은「귀(忽」이 높은 산의 정상부에 있기 때문인지도 모르겠다. 이 부분은 답하지 아니해도 좋다.

2.2.4.30. 고조선 국가명 조선(朝鮮)

|

|

|

|

조선(朝鮮) → 아

|

고조선의 위치는 중국 연(燕)의 동쪽에 있었다. 라이벌의 동쪽에서 떠오르는 해를 국호로 삼았다. |

1) 고조선은 AD108년 지금의 平壤에 있는 王儉城에서 멸망했다. 중국과 일본은 고조선을 퉁구스라고 한다. 고조선인은 3~4세기에 요동에서, 중국 燕나라에 밀려, 한반도로 들어왔기 때문이다. 고지명 학자들도 그리 생각하는가?

2) 고조선인의 엄청난 유물은, 평양 통일거리 조성사업 중에 발굴되었다. 문제는 고조선인의 언어다. 그런데 AD1~2세기에 건국되었을 것으로 추정되는 변한 彌離彌凍國의 존재가 삼국지 위지동이전에 기록되어 있고, 「彌離」란「미르(龍)」로, 경남 밀양시의 지형인「미르(龍)」자리에서 건국된 것으로 보아, AD1~2세기 이전에 「미르 龍」이라는 「훈과 음 및 형상」까지 한반도 남쪽까지 들어 왔다. 이 시기는 고구려가 태동한지 얼마 되지 않은 시기라,, 한반도 평안도 북쪽과 만주 일부에서, 한나라와 접전을 벌리고 있었고, 그 사이에 낙랑 대방이 있었다. 그렇다면 「미르 龍」이라는 「훈과 음 및 형상」은 어디에서 들어온 것인가? 고구려와 낙랑 및 대방이 아니면, 그것은 고조선 유민에 의해 남쪽까지 전해진 것일 수밖에 없다. 동의하시는가?

3) 고조선 유민에 의해 「미르 龍」이라는 「훈과 음 및 형상」이 한반도 남쪽까지 전해진 것이라면, 고조선인의 언어에, 「미르 龍」이 있었음을 의미하는데, 이 또한 동의하시는가?

4) 고조선은 북방계 고한국어족인데, 고조선 멸망과 함께 수많은 유민이 발생하여, 삼한을 72개국으로 분열시킨 것으로, 중굮 사서에 까지 기록되어 있다. 이들 유민에 의해 한자의 음과 훈이 함께 전해졌다면, 당연히 북방계와 남방계 고한국어족의 언어가 함께 뒤섞일 수밖에 없는 것이 아닌가?

5) 과거 고지명 학자들의 사고는 일제의 황국사관에 의해 교육을 받아왔기 때문에, 단군의 실존 여부에만 관심이 있을 뿐, 고조선인이 고한국어족이라는 사실에는 관심이 없었던 것이 분명한 사실로 들어 났다. 그들은 고구려어 상당수가 퉁구스에서 들어 왔고, 심지어 일본 숫자를 닮았다고 주장하여, 현재 정설이 되어 있는데, 과연 사실인가?

6) 말(馬)이라는 고대어「![]() 」이 몽골어 「morin」과 퉁구스어 「mori」의 예를 들면서 마치 퉁구스어 「mori」에서 들어온 것 처럼 주장하는데, 이는 틀렸다. 야생 말(馬)의 원산지는 몽골초원으로, 몽골어로 말(馬)은 「mori」라 한다. 이「mori」가 漢語 상고음 시대에 중국에 들어와 馬를, 白一平 등에 의하면, 「mraʔ」라 발음했고, 중고음 시대에 들어와 「ma」로 발음한 것이다. 고한국어족에는 몽골에서 고조선과 삼국을 통하여 「mor」→ 「mar」로 변화한 것으로 추정하는바, 현대어 「말」에 대한 조선 중기 표기법 「

」이 몽골어 「morin」과 퉁구스어 「mori」의 예를 들면서 마치 퉁구스어 「mori」에서 들어온 것 처럼 주장하는데, 이는 틀렸다. 야생 말(馬)의 원산지는 몽골초원으로, 몽골어로 말(馬)은 「mori」라 한다. 이「mori」가 漢語 상고음 시대에 중국에 들어와 馬를, 白一平 등에 의하면, 「mraʔ」라 발음했고, 중고음 시대에 들어와 「ma」로 발음한 것이다. 고한국어족에는 몽골에서 고조선과 삼국을 통하여 「mor」→ 「mar」로 변화한 것으로 추정하는바, 현대어 「말」에 대한 조선 중기 표기법 「![]() 」이 이를 증명하고 있다. 중국 사서에 의하면, 한나라 유철이 고조선을 친 까닭은, 고조선이 흉노와 연결되어 있기 때문인 것으로 보고 있다. 흉노는 몽골의 전신이 아닌가? 흉노제국의 한 부족의 언어 「mori」가 중국어 「mraʔ」와 고조선어 「mor」의 어원을 낳은 것이다. 동의하시는가?

」이 이를 증명하고 있다. 중국 사서에 의하면, 한나라 유철이 고조선을 친 까닭은, 고조선이 흉노와 연결되어 있기 때문인 것으로 보고 있다. 흉노는 몽골의 전신이 아닌가? 흉노제국의 한 부족의 언어 「mori」가 중국어 「mraʔ」와 고조선어 「mor」의 어원을 낳은 것이다. 동의하시는가?

7) 원삼국시대에 일본에는 말(馬)이 없었고, 일본의 말은 백제에서 들어갔다. 백제의 말은 어디서 왔겠는가? 하늘에서 떨어졌을 리 없으므로, 당연히 북방에서 들어와야 되는데, 평양에는 고조선이 있었다. 따라서 「![]() 」은 북방계인 몽골어 「mori」가, 고조선을 거쳐 삼국까지 전해 졌다면, 「

」은 북방계인 몽골어 「mori」가, 고조선을 거쳐 삼국까지 전해 졌다면, 「![]() 」은 신라어야 하는가? 고조선어야 하겠는가?

」은 신라어야 하는가? 고조선어야 하겠는가?

8) 유물로도 확인이 되는데, 경주에 BC1세기 무렵에 박혁거세 집단과 관련된 것으로 추정되는 철제 마구가 발견되었다. 이는 기원전 1세기를 전후하여, 북방계 ![]() 」이 경주지방에 들어 왔다는 것이 된다. 「미르 龍」처럼 「

」이 경주지방에 들어 왔다는 것이 된다. 「미르 龍」처럼 「![]() 馬」는 어디에서 들어온 것인가? 몽골어 「mori」가 고조선을 거쳐 「

馬」는 어디에서 들어온 것인가? 몽골어 「mori」가 고조선을 거쳐 「![]() 馬」로 전해진 것이 아닌가? 「붓 筆」,「먹 墨」처럼 고한국어족에 없는 물건이 들어오면, 「현지어」가 따라서 들어온다. 박혁거세 시기 한반도에 「馬」가 북방에서 들어왔을 때, 몽골어 「mori」와 유사한 훈인 「

馬」로 전해진 것이 아닌가? 「붓 筆」,「먹 墨」처럼 고한국어족에 없는 물건이 들어오면, 「현지어」가 따라서 들어온다. 박혁거세 시기 한반도에 「馬」가 북방에서 들어왔을 때, 몽골어 「mori」와 유사한 훈인 「![]() 」의 어원」이 함께 들어오지 않았다면, 「문 門」처럼, 「마 馬」가 되었을 것이 아닌가? 동의 하시는가?

」의 어원」이 함께 들어오지 않았다면, 「문 門」처럼, 「마 馬」가 되었을 것이 아닌가? 동의 하시는가?

9) 저명한 고지명 학자도 「![]() 」이 북방어 「mori」가 전해졌을 것이라고 선행연구에서 밝혔다. 평양에서 발굴된 고조선 유물에는 청동마구와 마차 부속이 등장하고 있고, 경주에서는 기원전 1세기 철제 마구 유물이 등장하는데, 몽골어 「mori」의 전달 과정은 몽골 → 고조선 → 원삼국이 아니겠는가? 동의하는가?

」이 북방어 「mori」가 전해졌을 것이라고 선행연구에서 밝혔다. 평양에서 발굴된 고조선 유물에는 청동마구와 마차 부속이 등장하고 있고, 경주에서는 기원전 1세기 철제 마구 유물이 등장하는데, 몽골어 「mori」의 전달 과정은 몽골 → 고조선 → 원삼국이 아니겠는가? 동의하는가?

10) 그렇다면 고조선어는 북방계 고한국어족의 언어이겠는가? 퉁구스어가 많이 섞인 언어이겠는가?

11) 고조선의 국가명 朝鮮과 高句麗의 공통점은 「고을(고울)鮮」과「고을(고울)麗」에 있다. 위의 <2.2.4.24.>에서 麗를 忽의 음차로 밝힌바 있다. 마찬가지로, 麗와 같은 훈인, 鮮도 북방계 고한국어족의 언어인 忽의 음차일 수밖에 없다. 朝鮮을 句麗와 같은 방식으로 풀이하면, 「아![]() 忽(현대어 : 아침골」이 된다. 그렇다면 기원전후에 나타나는 고구려 지명어「國內城」과「薩水」에 대한, 이두의 출발점은 어디겠는가?(당시에 고조선 왕검성이 문화도시였고, 고구려는 변방의 시골에 불과했다. 문화는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다.))

忽(현대어 : 아침골」이 된다. 그렇다면 기원전후에 나타나는 고구려 지명어「國內城」과「薩水」에 대한, 이두의 출발점은 어디겠는가?(당시에 고조선 왕검성이 문화도시였고, 고구려는 변방의 시골에 불과했다. 문화는 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다.))

12) 고구려 고지명 연구에서, 音借 위주로 해석을 실시하고 있는 까닭은, 어떤 기준이 없기 때문인데, 전술한 바와 같이 원삼국은 초기부터 「地形」을 보고, 쉬운 한자의 「음과 훈」을 활용하여, 「음차, 훈차, 훈음차」로 「지명어」를 만들었는데, 동의하시는가?

13) 원삼국이「地形」을 통하여 「지명어」를 만들었다는 것은, 솔직히 고지명 학자들이 생각지도 못한 것이 아닌가? 그런데 원삼국은 그렇게 출발했다. 이는 원삼국의 언어가 서로 유사하기 때문에, 가능한 것이 아니겠는가?

14) 원삼국이「地形」을 통하여 「지명어」를 만들었다는 것은, 이 또한 고조선 유민과 관계있다고 생각하지 않는가? 아무리 고구려와 삼한의 언어가 유사하다 하더라도, 동일한 방법으로 「地形」을 통하여 「지명어」를 만들었다는 것은, 그러한 방법이 고조선에서 원삼국에 들어왔고, 이를 전해준 사람들은 고조선 유민이 아니겠는가?

15) 고조선 유민이 전해준 것이 아니라면, 위지 동이전에 기록된 彌離彌凍國은 허구가 아닌가? 彌離는 「미르 龍」을 의미하기 때문이다.

16) 고지명 학자 그대들이 고조선 언어와 고구려어를 말아 먹었기 때문에, 의도한 것은 아니지만, 결과적으로 고조선과 고구려를「퉁구스」로 만들었다. 중국의 「동북공정」에 발맞추고 있다고, 과격한 표현을 하는 까닭도, 그대들이 대응관계로만 쉽게 논문을 작성했기 때문에, 「밀 推, 密」이 「勿」이 아니고, 「미르 龍」인 것을 알지 못한 것이 아닌가?

17) 이는 「地形」을 도외시하고, 「언어학적」재능만으로 논문을 작성한 것이, 이러한 결과를 초래했다고 생각한다. 틀렸는가?

18) 「고지명학」은 「언어학 + 지형학」이 합쳐진 「인문과학」인데, 고지명 학자 그대들은 「언어학」만 가지고 해결하려고, 해방 후 70년간 시도했다. 이는 수레바퀴 한쪽만 달고 운행하는 것과 무엇이 다르겠는가? 제대로 굴러 가겠는가?

19) 무릇 학술 논문이란 모든 관계 문헌이나 자료를 수집하고 분석하여 작성하는, 최고의 학문 수행 과정이다. 그럼에도 불구하고 고지명 학자 그대들은, 「地形」이라는 자료를 빼고 언어학적인 분석을 시도했으니 제대로 맞을 리 없다. 비근한 예로 전북 진안군 마령면에 있는 마이산을 보고 작명한 「馬突縣」을 보시기 바란다. 진안군 마령면은 산악지대인데, 어디에 「큰 들」이나「큰 돌(도랑)」이 있겠는가? 전북 진안군 마령면 사무소에 문의하여 확인하시라. 그대들은 첫 단추부터 잘못 꿰인 것을 정설로 받아 들였다. 본인이 어디가 틀렸는지 지적하시라.

20) 그나마「地形」에 대해 대충 알고, 비슷하게 풀이한, 於乙買串에 대해 지적해 보고자 한다. 고지명 학자 그대들은 泉井口縣 일운 於乙買串에 대해 대응관계로만 설왕설래 하다가, 임진강과 한강물이 합쳐지는 곳이 입모양으로 튀어 나왔다고 생각하여, 일본어 口{구찌(くち)}와 비교하고 있다. 그러나 두 물이 「어는 곳」에, 「오두산성과 통일 전망대 일대」라는 곶(串)이 있는 것을 알기나 하고 있는가? 고구려는 이 곶(串) 남북 쪽에서 한강물과 임진강물이 「어는 것」을 보고, 於乙買串이라 칭한 것인데, 틀렸는가? 그대들은 交河 일대의 지형을 꼼꼼히 살펴보았으면, 「두 물이 어는 곳」에 「串」이 있음을 한눈에 알아보았을 텐데, 「交河 일대의 지형」에 문외한인데, 어떻게 於乙買串을 제대로 풀이할 수 있겠는가? Daum이나 Naver 또는 google 지도에서, 오두산성이나 통일 전망대를 쳐 보고 확인한 후에 답하시라.

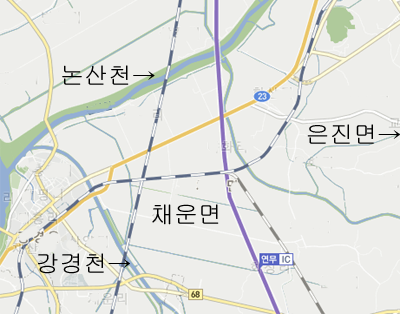

21) 원삼국은 기원전에, 고구려는 압록강 북쪽의 만주 벌판에서, 백제는 한강변에서, 신라는 경주 형산강 주변에서, 조그만 소국으로 출발하여, 끝까지 살아남은 결과, 고대국가로 발전하였다. 그런데 이들의 사상과 언어에 많은 유사점을 가지고 있다. 다음 지도는 물과 땅이 만나서 만든 「그림」을 보고 어떻게 한자화(漢字化) 하였는가를 살펴보고 답하라.

ⓛ 고구려의 살수(薩水) 백제의 웅천(熊川)

|

|

|

|

청천강 일대 : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈 |

금강 : 백제 웅천(熊川) ; 곰내 |

② 고구려 모성군(母城郡) 신라 모산성(母山城)

|

|

|

|

강원도 김화군 : 고구려 모성군(母城郡) |

전라북도 남원시 운봉읍 : 신라 모산현(母山縣) |

③ 신라 추량화(推良火) : 미르곶 백제 굴직현(屈直縣) : 구븐곶

|

|

|

|

달성군 현풍면 : 신라 추량화(推良火) ; 미르곶 |

충청남도 아산시 신창면, 선장면 일대 : 백제 굴직현(屈直縣) → 구븐곶 |

④ 고구려의 새 : 금뇌(金惱) : 새忽 고구려의 쟁기 : 麻耕伊 → 삼받갈이

|

|

|

|

강원도 통천군 통천읍 일대 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽 |

황해남도 과일군 과일읍 일대 : 고구려 마경이(麻耕伊) → 삼받갈이(삼밭갈이) |

⑤ 백제의 초승달 : 月奈 → 달내. 백제의 말 : 馬山 → ![]() +山

+山

|

|

|

|

전라남도 영암군 일대 : 백제 월내군(月奈郡) → 달내골 |

부여군 양화면, 서천군 마산면, 한산면 일대 : 백제 마산현(馬山縣) → |

⑥ 백제 가치내 : 加知奈. 백제의 게(蟹) ; 긔골(基郡)

|

|

|

|

전라남도 영암군 일대 : 백제 월내군(月奈郡) → 달내골 |

충청남도 서산시 대산읍 : 백제 기군(基郡) → 긔골(현대어 : 게골) |

⑦ 신라 馬里縣 : 마리골. 신라 大木縣 : ![]() 목골

목골

|

|

|

|

경상남도 함안군 안의면 일대 : 신라 마리현 (馬利縣) → 마리골 {현대어 : 머릿골} |

경북 칠곡군 약목면 신라 대목현(大木縣) → 큰목골( |

⑧ 신라 生西良 : 날셔곶 또는 날션곶. 가야 帶沙國 : ![]() 몰

몰![]() 나라

나라

|

|

|

|

울산광역시 울주군 서생면 : 신라 생서량군(生西良郡) → 날셔곶 (날선곶) |

경상남도 하동군 하동읍, 악양면 일대 섬진강 : 많은 모래섬이 띠를 이루고 있다. |

⑨ 백제 古彌縣 : 고두르(드르). 고구려 猪足縣 : 烏斯廻 → 거먹이돌

|

|

|

|

전라남도 영암군 미암면 호포리 일대 : 백제 고미현(古彌縣) → 고두루(현대어 : 코들) |

경강원도 인제군 : 고구려 저족현(猪足縣) → 돋발골 |

(1) 마치 이집트에서 발견된 문자처럼, 지형이라는 그림글자와, 이두라는 글자를 병기(倂記)한 것처럼 보이지 않는가?

(2) 이집트 상형 문자가 또 다른 문자가 병기(倂記)됨으로써, 해독이 가능했던 것처럼, 삼국의 고지명도, 마치 두 개의 문자가 병기된 것처럼 보이지 않는가?

(3) 그림글자와, 이두가 병기 되었다면, 그 풀이가 가능하지 않겠는가?

(4) 삼국과 가야가 같은 방법을 사용하였다는 것은, 일단은 동일한 고한국어족이기 때문에, 사상이 같은 것이 아니겠는가?

(5) 문자의 발달은 그림문자에서 비롯되었는데, 자신들의 고유한 문자가 없었던 삼국은, 지형이라는 그림을 통하여, 이두로 자신들의 언어를 표현한 것이 아니겠는가?

21) 싫지만 말을 해야 하겠다. 그대들의 삼국시대 고지명학 논저는, 논문으로서 가치를 상실한지 오래다. 그 까닭은 전술했다시피, 고지명학은 「언어학 + 지형학」이 합쳐져서 하나의 학문이 이루어짐에도 불구하고, 그대들의 논저 어디에도, 지형에 대한 도면이나, 지도 및 항공사진 지형지물(地形地物) 사진 등의 각종 자료를 싣고, 판독한 흔적이 없다.(이 부분은 지리학자의 논문을 말한 것이 아니다.) 이는 「언어학」과 「지형학」이라는 수레의 두 바퀴 중에서, 바퀴 하나를 빼고 달리는 것과 무엇이 다르랴. 그런 사유로 논문으로서 가치를 상실했다 하는 것이다.

22) 본인이 이토록 격분하는 것은, 그대들의 잘못으로 인하여, 한민족의 자긍심과 고한국어족의 언어학을 말아 먹었기 때문이다. 틀린 생각인가?

23) 고지명 학자들은 국민들에게 부끄럽지도 않은가? 본인은 행정소송이나 행정심판, 나아가서는 민사소송 등을 통하여 모든 국민에게 알리겠다. 이는 학문하는 자의 소명이다.

24) 아울러 한국지명학회 회장께 질의하는 본 내용은, 공개 질의이기 때문에, 반드시 답변을 해 주기 바라며, 그 까닭은 논문을 작성하고 학술지에 등재한, 그대들의 의무이기 때문이다. 이 내용은 답변 전에라도 언제든지 언론기관에 공개할 수 있음을 고지하는 바이다.

25) 참고로 본 내용증명과 함께 송부하는 첨부물은 본인의 창의적인 저작물로, 대부분 저작권등록이 되어 있음을 역시 고지하는 바이다.

별도로 송부한 첨부물 끝에 기록된 아래의 결어(結語)를 가지고 끝을 맺겠다.

아 래

(前略) 무슨 까닭으로 원삼국과 삼한인들이 「물과 땅이 만든 地形이라는 그림」을 통하여 「중국에서 전해진 文字」와의 접목을 시도했을까? 그것은 고대인들이 자신이 전하고 싶은 것을 「그림」을 통하여, 점토판이나, 뼈 등에 기록을 남김으로써, 최초의 「상형문자(象形文字)」의 출현을 가져온 사상(思想)과 무관치 않은 것으로 추론하였다.

고한국어족인 고구려, 백제, 신라와 가야인 들은 저들의 고유한 문자가 없었다. 중국 대륙에서 들어온 한자와, 그들이 사는 고장의 지형이라는 「그림」을 가지고, 한자의 음과 훈을 이용하여, 「음차, 훈차, 훈음차」로 이루어진, 또 다른 「문자」를 만든 셈이다. 원삼국인들은 자기 고장의 지형이라는 「그림」과 중국에서 전해진 「문자」를 접목함으로써, 저들이 사는 세상을 그려내고 싶었던 것이다.

<고구려 근시파혜(斤尸波兮)를 낳게한, U자형 분지인 Punchbowl ; 양구군 해안면>

|

|

|

|

강원도 회양군 수입면 문등리 일대 : 고구려 문현현(文峴縣) → 글시바회 |

강원도 양구군 해안면 : 펀치볼(Punch bowl) : U자형 펀치볼 분지. 고구려 凹자 글시바회 |

|

|

|

강원도 양구군 해안면 일대 : 한자의 凹자, 영어의 U자 지형이다. |

해안면 일대 한자의 凹자, 영어 Punch bowl 지형: 좌우 두 그림은 인터넷에서 빌렸다. |

위 고구려 문현현(文峴縣) 일운 근시파혜(斤尸波兮)를 AD1953년의 서양인들은 U자형 Punchbowl로 생각했고, 고구려인은 「凹자형 글시바회」로 생각했다. 같은 지형을 보고, AD475년경의 고구려인과 AD1953년의 서양인들의 생각이 어쩌면 이토록 똑같다는 말인가?

고구려 문현현(文峴縣) 일운 근시파혜(斤尸波兮)를 보면, 왜 삼국인들이 그토록 「그들이 사는 地形이라는 그림」을 초기 이두로 그려내고 싶어했을까? 하는 것에 대한 「대답」으로 삼아 다음의 말로 끝을 맺고자 한다.

U자형 분지인 Punchbowl을 통하여, 凹라는 문자(文字)를 떠올린 고구려인들은 ‘펀치볼 능선과 해안면’ 일대를 「글시바회(斤尸波兮)」라 했다. 이는 삼국인들이 가지고 싶어 했던 고유한 문자에 대한 욕망을, 대변하는 것은 아닐까? 끝.

2015. 6. 30.

奈乙 金 成革 書

한국지명학회 회장 귀중