저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

11) 황해북도 재령군 일대 : 고구려 한성(漢城) → ![]() 홀(漢惚) → {현대어 : 한골}

홀(漢惚) → {현대어 : 한골}

황해북도 재령군은 두 줄기 재령강이 만든 지형이 안동시 일직면과 똑 같은 「한 一」자 지형이다. 차이가 있다면 방향이 90도 바뀐 것 뿐이다. 그런 까닭에 고구려는 「![]() 忽」이라 작명한 것이다. 고구려는 한성군을 일운 「한홀(漢忽)」「내홀(乃忽)」「식성(息城)」이라 했다.

忽」이라 작명한 것이다. 고구려는 한성군을 일운 「한홀(漢忽)」「내홀(乃忽)」「식성(息城)」이라 했다.

㉠ : 乃 : 내 → 음차 ; 내(川) ∴ 乃忽 : 내忽 (현대어 : 내골)

㉡ : 息 : 살(살다) 식 → 훈음차 ; 살.

∴ 息城 : 살忽 (현대어 ; 살골)

|

|

|

|

황해북도 재령군 : 고구려 한성(漢城) → 한홀(漢惚) → |

「거북 龜(귀)」캐릭터와 「한 一」자 갑골문 |

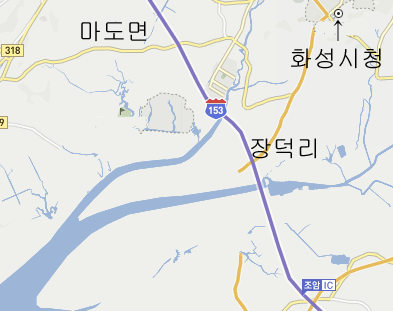

12) 경기도 화성시 일대 : 고구려 거홀(車忽) → 수리忽

경기도 화성시 일대를 물이 만든 「그림」은 「새(鳥)」형상인데, 고구려는 이 그림을 보고, 「거홀(車忽) → 수리골」이라 작명하였다. 고대어로 車가 「술위 거」임을 지명학자도 알고 있기 때문에, 이곳이 「수리忽」인 것은 해석했지만, 「지형이라는 그림」이 「수리」인 것은 알지 못하고 있다.

車 : 술위 거 → 훈음차 : 수리

忽 : 홀 → 음차 ; 골

∴ 車忽 : 수리忽

|

|

|

|

경기도 화성시 일대 : 고구려 거홀(車忽) → 수리골 |

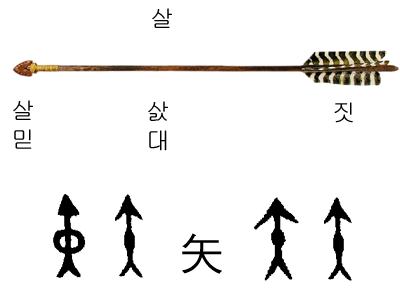

물수리 케릭터와 「새 鳥」자 전서(篆書) 경기도 화성시 마도면 일대의 지형을 닮았다. |

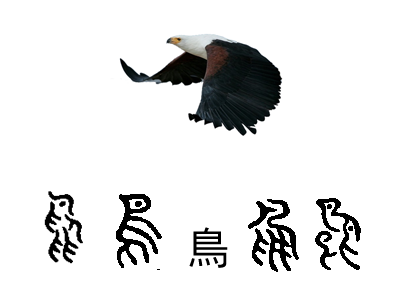

13) 평안북도 박천군 일대를 흐르는 청천강(靑川江) : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈 또는 살(矢)매

평안북도 박천군 일대를 흐르는 청천강은 두 줄기의 물인데, AD1세기 고구려 태조왕은 살수까지 남진하여, 「정치적. 군사적 목적」으로 청천강 일대를 군대를 동원하여 「화살 모양의 그림」찾아 내었고, 이 「그림」을 보고 「살(矢)믈」또는 「살(矢)매」라 작명하였다.

일단의 지명학자는 청천강의 전체 모습을 본 일이 없기 때문에, 단순히 청천강(靑川江)과의 대응 관계로, 고구려의 「살(薩)」은 「푸르다.」의 뜻이라 했다. 필자는 아직 파란 화살을 본적이 없다.

薩 : 살 → 음차 ; 살{矢(시)}

水 : 믈 슈 → 훈차 ; 믈 또는 매. {고구려의 水(수)에는 「買(매)」와「勿(믈)」및「馬(마)」가 있다.

∴ 薩水 : → 살{矢(시)}믈. 또는 살{矢(시)}매

※ 고구려어 薩(살)은「푸르다(靑)」가 아니고,「살{矢(시)}」이다.

※ Chapter 10. 94) 고려 살천곡(薩川谷). 시내곡(矢乃谷) 참조.

|

|

|

|

평안북도 청천강 일대 : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈 |

화살의 구조와 「살 矢」자 금문(金文) 박천군 일대를 흐르는 청천강이 화살을 닮았다. |

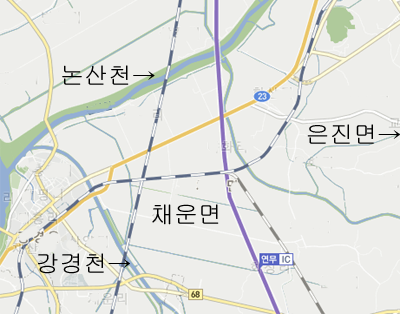

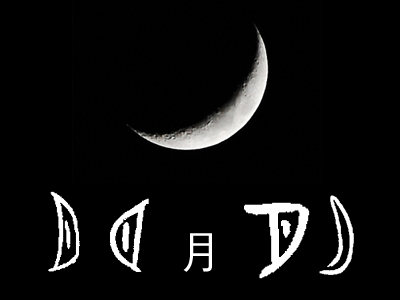

14) 충청남도 논산시 은진면, 채운면 일대 : 백제 가지내현(加知奈縣) → 가치(鵲)내골

은진 미륵으로 유명한 충청남도 논산시 은진면 일대를 흐르는 논산천과 강경천이 만든 「그림」은 멋진 새의 형상을 만들었는데, 이 그림을 본 백제인은 「가지내현(加知奈縣) → 가치(鵲)내골」이라 작명하였다. 신라 경덕왕은 시진현(市津縣)으로 개칭했다. 한화한 표면적인 뜻은 「저자![]() 」이지만, 내면적인 뜻은 「새

」이지만, 내면적인 뜻은 「새![]() {현대어 : 새나루}」이다.

{현대어 : 새나루}」이다.

㉠ 加知 : 가디 → 음차 ; 가치 {가디와 가치가 음이 비슷하다.}

奈 : 내 → 음차 ; 내(川) {奈의 음에는 '나'와 '내'가 있는데, 백제는 '내'로 사용하였다.}

∴ 加知奈縣 : 가치(鵲)내골

㉡ 市 : 시 → 음차 ; 시 → 새 :'시'와 '새'가 음이 비슷하다.}

津 : ![]() 진 → 훈차 ;

진 → 훈차 ; ![]()

∴ 市津縣 : 새![]() 골 {현대어 : 새나루골}

골 {현대어 : 새나루골}

|

|

|

|

충청남도 은진면, 채운면 일대 : 백제 가지내현(加知奈縣) → 가치(鵲)내골 |

까鵲(작)치 캐릭터와 「새 鳥(조)」자 금문(金文) |

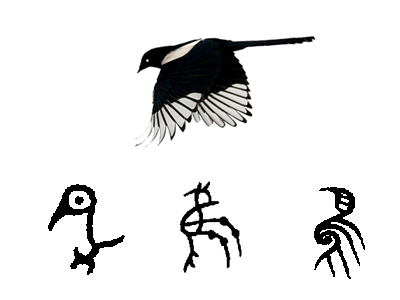

15) 전라남도 영암군 미암면 일대 : 백제 고미현(古彌縣) → 고두루(현대어 : 코들)

전라남도 영암군 미암면 일대를 흐르는 영산강이 만든 「그림」은 「코(鼻)」모양을 만들었는데, 이를 보고 백제인들은 「고미현(古彌縣) → 고두루(현대어 : 코들)」이라 작명하였다. (현대어 '코'의 고대어는 최세진의 훈몽자회에 의하면, '고'이다.)

백제 고미현이라는 지명이 중요한 까닭은, 백제어와 고구려어가 매우 닮았다는 증거가 되는 옛 지명이다. 彌(미)의 현대 훈으로는 「㉠ 미륵 ㉡ 두루」가 있는데, 사비 백제시대에 「㉡ 두루」라는 현대와 같은 훈을 사용한 것을 알 수 있다. 더욱이 「㉡ 두루」는 현대어 '들'의 고대어「두루」나「드르」의 훈음차라는 점이고, 고구려와 백제는 같은 언어를 공유하고 있다. 북방계 고한국어족인 고구려어는 삼한어족인 백제어와 크게 다르지 않다는 점이다. {현대어 '들'의 고구려어가 '두루(드르)'라는 것은, Chapter 1. 20)을 참고 하기기 바람.}

古 : 고 → 음차 ; 고(현대어 : 코)

彌 : 두루 미 → 훈음차 ; 두루(드르){현대어 : 들}

∴ 古彌 : 고두루(드르) {현대어 : 코들}

|

|

|

|

전라남도 영암군 미암면 호포리 일대 : 백제 고미현(古彌縣) → 고두루(현대어 : 코들) |

영암군 미암면 일대를 영산강이 만든 「그림」은코{鼻(비)} 형상을 만들었다. |

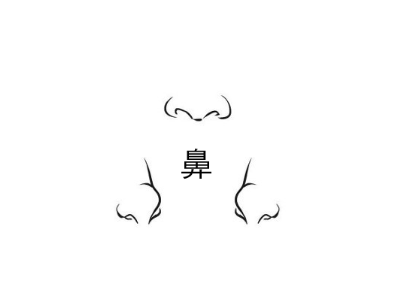

16) 전라남도 영광군 일대 : 백제 월내군(月奈郡) → 달내골

전라남도 영광군 일대를 흐르는 영암천은 도장리 앞에서 초승달 모양의 멋진 「그림」을 만들었는데, 이를 보고 백제인은 「월내군(月奈郡) → 달내골」이라 작명하였다. 이보다 더한 증거가 또 어디 있겠는가? 참으로 멋들어진 증거물이다.

月 : 달 월 → 훈차 ; 달

奈 : 내 → 음차 ; 내(川)

∴月奈 : 달내

|

|

|

|

전라남도 영암군 일대 : 백제 월내군(月奈郡) → 달내골 |

초승달 사진과 달 月(월)자 갑골문 |

달 月자 갑골문

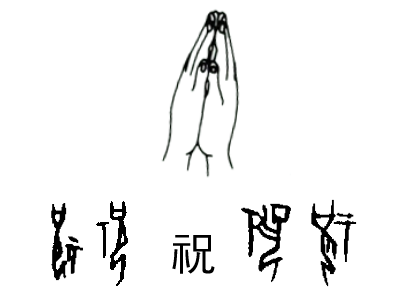

17) 강원도 안변군 일대 : 고구려 비열홀군(比列忽郡) → 빌忽 {현대어 : 빌골}

강원도 안변군을 흐르는 안변천과 그 지류는 동해로 빠져 나가는데, 동해로 빠져 나가기 전에, 두 손을 모아 소원을 빌고 있는, 멋진 그림을 만들었다. 이 「그림」을 보고 고구려는 「비열홀군(比列忽郡) → 빌골」이라 작명하였다. 광개토왕릉비문과 창녕진흥왕척경비문에는 비리성(碑利城)으로 나오는데, 모두 「빌골」이라는 이두형 지명이다.

(연음)

㉠ 比列 : 비열 → 음차 ; 비열 --------------→ 별 → 빌 또는 비 +을 → 빌

∴ 比列忽 : 빌惚 {현대어 : 빌골}

㉡ 碑 : 비 → 음차 ; 비

利 : 리 → 음차 ; 리 → 르

∴ 碑利城 : 비르忽 {현대어 : 빌골}

|

|

|

|

강원도 안변군 일대 : 고구려 비열홀군(比列忽郡) → 빌골 |

두 손을 모아 빌고 있는 캐릭터 : 「빌 祝」자 갑골문. |

18) 강원도 횡성군 일대 : 고구려 어사매(於斯買) → 엇매(현대어 : 엇물)

강원도 횡성군은 한우로 유명한 곳인데, 섬강이 횡성읍 근처를 흐르고 있다. 횡성읍에서 동북쪽으로 약 5km 정도 동북방쪽에 횡성댐을 막았는데, 이 일대의 「그림」을 본 고구려는 「횡천현(橫川縣)→ 빗글내」일운 「어사매(於斯買) → 엇매(현대어 : 엇물)」로 작명한 것이다. 「엇매」란 「엇가리![]() 매」란 뜻이다.

매」란 뜻이다.

㉠ 於 : 어 → 음차 ; 어

斯 : 사 → 음차 ; 사. → 於斯 ; 엇

買 : 매 → 음차 ; 매

∴ 於斯買 → 엇(가리![]() )매 {현대어 : 엇갈리는물}

)매 {현대어 : 엇갈리는물}

㉡ 橫 : 빗글 횡 → 훈차 ; 빗글

川 : 내 쳔 → 훈차 ; 내

∴ 橫川縣 : 빗글내忽 {현대어 : 엇내골}

|

|

|

|

강원도 횡성군 횡성읍 일대 : 고구려 횡천현(橫川縣) → 빗글내 일운 어사매(於斯買)→엇매(현대어 : 엇갈리는물) |

횡성군 횡성읍에서 동북쪽 직선거리로 약 5km 정도 딸어진 곳에 횡성댐이 있는데, 이 횡성댐을 막은 일대를 보고, 고구려는 「어사매(於斯買) → 엇매(현대어 : 엇갈리는 물)」이라 작명한 곳이다. |

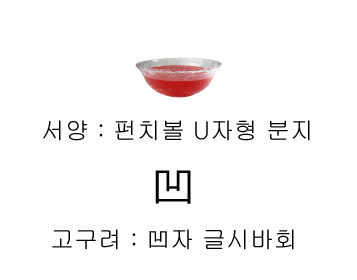

19) 강원도 회양군 문등리 일대{강원도 양구군 해안면} : 고구려 문현현(文峴縣) → 글시바회

강원도 양구군 해안면은 6.25 최대 격전지중 하나인 펀치볼(Punch bowl) 고지인데, 이곳은 본디 북한의 강원도 회양군 수입면 문등리의 일부였다. 문등리는 고대에 금강산을 가는 관문이었는데, 문등리에 있는 「피의 능선」과「단장의 능선」과 더불어 펀치볼능선은 민족의 비애가 서린 곳이다. 이 펀치볼을 지리학에서는 과일 음료를 담는 U자형 주발 모양으로 움푹 들어간 분지를 일컫는데 고구려는 凹자형 글씨로 본 것이다. 같은 지형을 바라보는 서양 사람들이나, 고구려인의 생각하는 방법은 같다.

※ 해안면 서쪽 2km 전방이 북한의 강원도 회양군 수입면 문등리 이다. 예전에는 이곳이 금강산 가는 초입이었다. 문등리(文登里)란 고구려「글시바회 →文峴(문현)」을 경덕왕이 문등현(文登縣)이래 현재까지 이어져 온 지명이다.

㉠ 斤尸 : 근시 → 음차 ; 글시 { '근시'와 '글시'가 음이 비슷하다.}

波兮 : 파혜 → 음차 ; 바회 { '파혜'와 '바회'가 음이 비슷하다.}

∴ 斤尸波兮 : 글시바회 {현대어 : 글씨고개}

㉡ 文 : 글시 문 → 훈차 ; 글시

峴 : 바회 현 → 훈차 ; 바회

∴ 文峴 : 글시바회 {현대어 : 글씨고개}

|

|

|

|

강원도 회양군 수입면 문등리 일대 : 고구려 문현현(文峴縣) → 글시바회 |

강원도 양구군 해안면 : 펀치볼(Punch bowl) : U자형 펀치볼 분지. 고구려 凹자 글시바회 |

|

|

|

강원도 양구군 해안면 일대 : 한자의 凹자, 영어의 U자 지형이다. |

해안면 일대 한자의 凹자, 영어 Punch bowl 지형: 좌우 두 그림은 인터넷에서 빌렸다. |

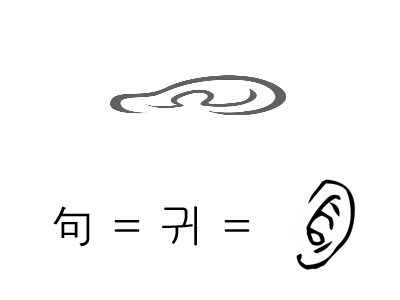

20) 고구려의 초기 국명은 구려(句麗) : 귀려(句麗) → 귀忽 {신라어 : 귀골}

통전에 의하면 고구려의 초기 국명은 구려(句麗)인데, 고씨가 왕위를 세습하면서 고구려(高句麗)라고 했다고 기록하고 있다. 그런데 고구려 첫 수도 환인시 오녀산성 정상부의 모습은 영낙없는 「귀 그림」이다. 이를 바라본 고조선 유민과 융합한 고구려 원주민들은 한자를 빌려다 「귀골」을 「귀려(句麗)」라고 한자화 했다. 이 「귀골」이 고구려가 되었고, 「고려」를 거쳐 「Korea」가 되었다. Korea의 어원이 환인시 오녀산성 정상부의 「귀골」이라니 재미있다. 만주벌판 길림성 환인시에 살았던, 초기 고구려인들은 고한국어족으로, 신라어와 유사한 언어를 사용하였음을 알 수 있다.

句 : 귀 → 음차 ; 귀(耳) (연음)

麗 : 고을 려 → 훈음차 ; 고을-------------→ 골 → 忽(홀)

∴ 句麗 : 귀忽 {신라어 : 귀골}

|

|

|

|

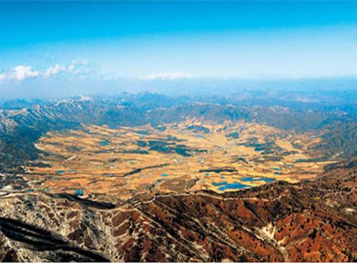

중국 길림성 환인시 오녀산성 일대 : 고구려 초기 국명 귀려(句麗) → 귀골 |

중국 환인시 오녀산성이 만든 「그림」은 귀 형상을 만들었다. |

|

|

|

오녀산성의 가을 : Korea의 어원은 귀忽(현대어 : 귀골)에서 출발하였다. Korea의 시원(始原)은 만주벌판이었다. 상하 두그림은 중국인의 인터넷에서 빌렸다. |

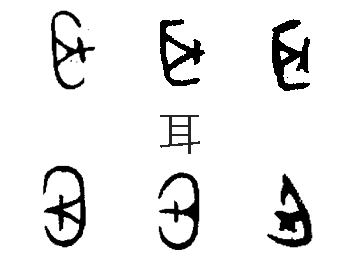

귀 耳(이)자 금문(金文) 句麗(귀려) = 귀忽 = 耳忽(이홀) = 귀골 → 高句麗(고구려) → 高麗(고려) → Korea. Corée |

☆ 일단의 지명학자들은 「지형」에 대해서 문외한 일 뿐만아니라,「지도」나 「지형도」를 통해 삼국의 고지명을 탐색한 어떠한 논저도 찾을 수 없는 것이, 아쉬움으로 남는다. 명색이 지명 학자인데, 「지도」나 「지형도」분석이 전혀 없었다는 것은 의외의 사실이다. 「지형도」분석이 없는 「삼국의 지명 해석」은 유효할 수가 없는 것이다. 삼국인은 「지형이라는 그림」을 통해서 「작명」했는데, 지명학자들은 전혀 눈치채지 못하고 있음에랴.

---------------------------

※ 句 : ㉠ 글귀 구 ㉡ 글귀 귀. 句(구)를 언제부터 '귀'로 읽었는가 궁금했었는데, 고구려 초기 국가명 구려(句麗)에서 찾을 수 있어 반가웠다. 이 당시 중국 상고음은 ku인데, 고구려는 句를 「귀」의 음차로 사용하였다. 그 까닭은 「句」자가 「귀」의 그림과 닮았기 때문이다. 이는 고유한 글자가 없었던 고한국어족이 얼마나 저들의 고유한 문자를 가지고 싶어 했을까? 고구려족은 고한국어족으로 신라어와 많이 닮은 사람들이었다. 그들은 신라를 무너뜨리고 고려를 건설한 주역이었다. 그들을 역사학에서는, 패강진 사람들이라고 한다. 왕건(王建)의 족당도 패강진 사람들이었다.

※ 고대로부터 문자의 출발은 「그림」이었고, 삼국인들도 땅 위에 그려있는 「지형이라는 그림」을 통하여 한자화한 것이 삼국사기 지리지에 기록된 초기 지명인 것이다. 그만큼 삼국사기는 소중한 것이다.