저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

31) 경기도 파주시 문산읍 내포리 일대 : 고구려 술이홀현(述尒忽縣) → 수리忽

경기도 파주시 문산읍 내포리 일대는 임진강과 그 지류가 만나서 「새 모양의 지형」을 만들었다. 이 「새 모양의 그림」을 본 고구려인은 「고구려 술이홀현(述尒忽縣) → 수리골」이라 작명하였다. 신라 경덕왕은 봉성현(峯城縣)으로 개칭했는데, 봉(峯)은 「수리」와 관련이 깊은 지명어이다.

述尒 : 술이 → 음차 ; 술이 → 수리

∴ 述尒忽 : 수리忽 {현대어 : 수리골}

|

|

|

|

경기도 파주시 문산읍 일대 : 고구려 술이홀현(述尒忽縣) → 수리골

|

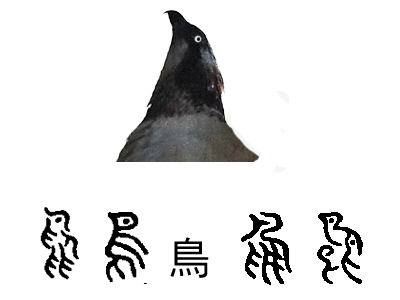

물수리 캐릭터와 새 鳥(조)자 전서(篆書) |

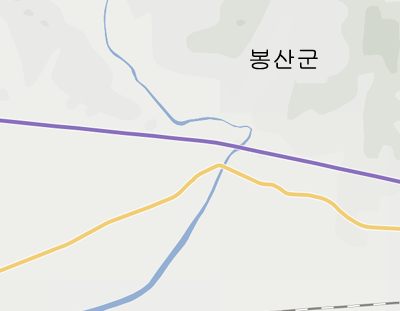

32) 황해북도 봉산군 일대 : 고구려 휴암군(鵂嵓郡) → 휴르새바회忽

황해북도 봉산군은 봉산 탈춤으로 유명한 곳이지만, 이 곳을 고려는 「봉주(鳳州) → 새골」이라 불렀다. 봉산군은 새와 관련된 지명인 것이다. 봉산군 일대를 흐르는 내(川)의 이름은 알 수 없지만, 봉산군이 만든 「지형이라는 그림」은 분명한 새다. 고구려는 이 「새골」을 「휴암군(鵂嵓郡) → 휴르새바회忽{현대어 : 수리부엉이고개골}」이라 작명했다. 고대어에 수리부엉이를 「휴르새」라고 불렀는데, 고구려는 일운 휴류성(鵂嵓城)이라 칭했는데, 「휴르」와「휴류」가 발음이 비슷하다.

㉠ 鵂 : 수리부헝 휴 → 훈차 : 수리부헝

嵓 : 바회 암 → 훈차 ; 바회

∴ 鵂嵓郡 : 수리부헝바회忽 {현대어 : 수리부엉이 고개}

㉡ 鵂鶹 : 휴류 → 음차 : 휴류 → 휴르새 {'휴류'와 '휴르'가 음이 비슷하다.}

∴ 鵂鶹城 : 휴르새忽 {현대어 : 수리부엉이골}

|

|

|

|

황해북도 봉산군 일대 : 고구려 휴암군(鵂嵓郡) → 휴르새바회忽

|

수리부엉이의 비상 고구려는 봉산군의 새 그림을 수리부엉이라 했다. |

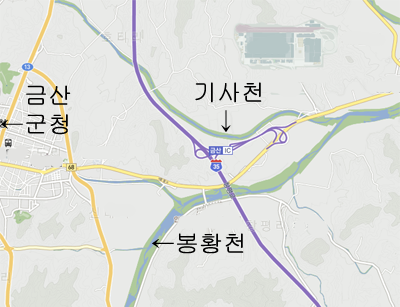

33) 충청남도 금산군 금산읍 일대 : 백제 진잉을군(進仍乙郡) → 나![]() 조츨새골

조츨새골

충청남도 금산군 금산읍 일대에 기사천과 봉황천이 만든 지형은 「새 그림」인데, 이 그림을 보고 백제인은 「진잉을군(進仍乙郡) → 나ㅿㅏ조츨새골 (현대어 : 나가서 쫓을 새골」로 작명 하였다. 예로부터 참새는 곡식을 축내는 해조였던 것이다. 전술했다시피 삼국의 지명어 중에 「因(인)」과「仍(잉)」의 현대의 훈은 「因(인)하다」인데, 삼국시대에는 이러한 한자가 섞인 언어는 거의 없었다. 따라서 「因(인)」과「仍(잉)」의 훈은 「좇다」이다. 삼국중 백제는 「좇다」를 현대어「쫓다」의 의미로 사용하였다. 「새 乙(을)」은 한국에만 있는 훈인데, 「乙」자가 「새(鳥)」를 달마 생긴 훈인데, 삼국시대부터 비롯된 것으로, 백제 진잉을군이 이를 증명하고 있다.

進 : 나![]() (나

(나![]() 다) 진 → 훈차 ; 나

다) 진 → 훈차 ; 나![]()

仍 : 조츨 잉 → 훈음차 ; 조츨

乙 : 새을 → 훈차 ; 새

∴ 進仍乙郡 : 나![]() 조츨새골 (나가서 쫓을 새골)

조츨새골 (나가서 쫓을 새골)

|

|

|

|

충청남도 금산군 금산읍 일대 : 백제 진잉을군(進仍乙郡) → 나

|

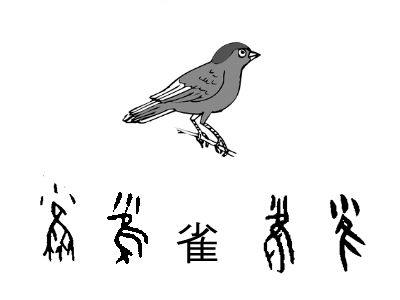

참새 캐릭터와 참새 雀(작)자 갑골문 삼국시대의 참새는 나가서 쫓아 버릴 새였다. |

|

※ 군현(郡縣)의 지형 중에는 「특이한 그림」을 떠올릴 만한 「지형」도 있지만, 그렇지 않은 곳도 얼마든지 있을 수 있다. 그러한 것중 한 곳이 울산광역시의 옛 신라의 지명이다. 이러한 경우에도 「지형이라는 그림」을 활용하고 있음을 알 수 있다. |

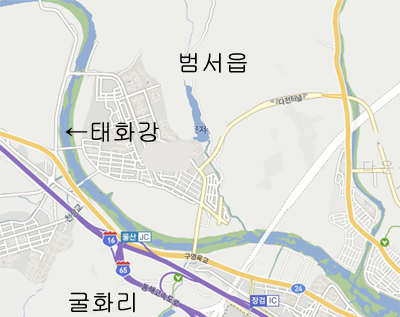

34) 울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 일대 : 신라 굴아화촌(屈阿火村) → 구븐믈가![]()

울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 일대는 신라가 경주시 지역을 막 벗어나기 시작하는 AD2~3세기에 신라가 공취(功取)한 곳인데, 「굴아화촌(屈阿火村) → 구븐믈가벌」이라 작명하였다. 범서읍 굴화리 일대는 태화강이 굽어 있기 때문에, 굽은 모습을 보고 작명한 것이다.

경덕왕은 울산광역시 일대를 하곡현(河曲縣) 일작 하서현(河西縣)이라고 개칭했다. 삼국사기 지리지에 나오는 일운(一云)과 일작(一作)은 같은 의미인데, 「지형」이 둘이 있을 때에도 사용하고 있다. AD2~3세기의 촌단위의 지명은 자연적인 지명영인 것으로 추론하며, 「구븐믈」이나 「구븐벌」을 한자화한 것으로 보인다.

㉠ 屈 : 구블(굽을) 굴 → 훈차 ; 구븐

阿 : 믈가 아 → 훈차 ; 믈가

火 : 불 화 → 훈차 ; ![]()

∴ 屈阿火 : 구븐믈가![]() (현대어 : 굽은물갓벌)

(현대어 : 굽은물갓벌)

㉡ 河 : 믈(가람) 하 → 훈차 ; 믈(가람)

曲 : 그블(굽을) 곡 → 훈차 ; 구븐

縣 : 골 현 → 훈차 ; 골

∴ 河曲縣 : 믈(가람)구븐골 (현대어 : 물굽은 고을)

㉢ 河 : 믈(가람) 하 → 훈차 ; 믈(가람)

西 : 셔 → 음차 ; 셔 또는 션 (기본형 : 셔다)

縣 : 골 현 → 훈차 ; 골

∴ 河西縣 : 믈(가람)셔골. 또는 믈(가람)션골

※ 울산광역시청앞 태화강이 일렬로 선 까닭에 붙은 이름이다.

|

|

|

|

울산광역시 울주군 범서읍 굴화리 일대 : 신라 굴아화촌(屈阿火村) → 구븐믈가벌

|

울산광역시청앞 태화강 : 서에서 동으로 일직선으로 서 있다. |

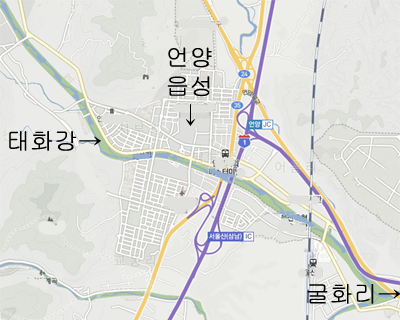

35) 울산광역시 울주군 언양읍 일대 : 신라 거지화현(居知火縣) → 살알벌{현대어 : 쌀알벌}

언양읍 일대는 태화강 중상류 지역인데, 태화강을 중심으로 그 주변에 논밭이 많이 분포하고 있다. 고대에 태화강 주변의 논에서 벼농사를 많이 한 것으로 추정하는데, 그러한 상황이 지명에 남아 있다. 언양읍은 진한시대 굴아화촌이었던 울주군 범서읍 굴화리와 이웃하고 있는 고을이다. 이 곳은 상당히 이른 시기에 신라에 병합된 곳인데, 신라는 거지화현(居知火縣)이라 했다.

언양 일대는 태화강이 만든 지형이「어떤 형상을 떠 올릴, 그런 그림」이 눈에 띄지 않는 곳이지만, 태화강 주변에 주로 논농사를 짓고 살고 살았던, 민초들의 모습이 삼국사기에 지명으로 남았다. 현대인은 경상도 사람들이 '쌀'을 '살'이라고 발음하는 것을 잊고 있다.

居 : 살 거 → 훈음차 ; 살(米)

知 : 알 디 → 훈음차 ; 알(卵)

火 : 부 화 → 훈음차 ; ![]()

∴ 居知火 : 살알![]() {현대어 : 쌀알벌}

{현대어 : 쌀알벌}

※ 현대에도 「쌀 米(미)」의 경상도 방언은 「살」이다.

|

|

|

|

울산광역시 울주군 언양읍 일대 : 신라 거지화현(居知火縣) → 살알벌(쌀알벌)

|

태화강을 끼고 논밭이 발달한 언양읍 일대는 고대에 쌀을 많이 생산하였던 것이다. |

「쌀 米」자 전서(篆書)

36) 전라북도 진안군 용담면 일대 : 백제 물거현(勿居縣) → 믈살골

전라북도 진안군 용담면 일대는 진안읍에서 무주군과 경계에 있는 고을이다. 용담면에서 유명한 곳은 용담호인데, 금강의 지류를 막아 담수호를 만들었다. 무주군과 진안군 사이에 있는 곳으로 백제 시대에는 교통이 여간 불편한 곳이 아니었을 것이다. 길은 좁고 험했을 것이고, 곳곳에 산재한 계류에는 맑은 물들이 넘쳤을 용담면 일대의 「그림」은, 「골짜기를 흐르는 센 물살」이었다.

㉠ 勿 : 믈 → 음차 ; 믈

居 : 살 거 → 훈음차 ; 살

∴ 勿居縣 : 믈살골

㉡ 淸 : 말글(맑을) 쳥 → 훈차 ; 말근

渠 : 돌 거 → 훈차 ; 돌(현대어 : 도랑)

∴ 淸渠縣 : 말근돌골 (현대어 : 맑은 도랑골)

|

|

|

|

전라북도 진안군 용담면 일대 : 백제 물거현(勿居縣) → 믈살골

|

전라북도 진안군 용담면의 금강변 물이 맑고, 물살이 세다. |

「믈 水」자 전서(篆書)

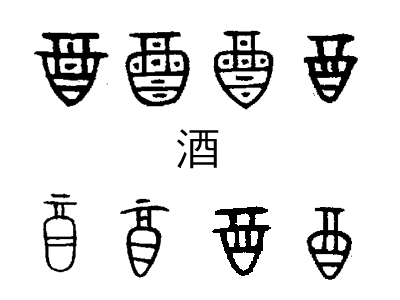

37) 강원도 영월군 주천면 일대 : 고구려 주연현(酒淵縣) : 술못골

강원도 영월군 주천면 일대에 「수리」와 관련된 봉우리나, 지형이 있는가를 면밀히 판독했으나. 「수리」와 관련된 것은 없었다. 결국 「술 酒(주)」와 관련된 지형이었다. 주천면 일대의 맑고 깨끗한 물로 술을 빗고 싶은 고구려 관리의 뜻을 담은 지명이다. 문제는 「酒(주)」의 고구려어는 무엇인가 하는 것이 문제점인데, 술천군(述川郡)이 그 실마리를 쥐고 있다. 고구려어는 신라어와 닮아도 너무 많이 닮았다.

|

|

|

|

충청북도 영월군 주천면 일대 : 고구려 주연현(酒淵縣) → 술못골

|

「술 酒(주)」자 금문(金文) |

㉠ 酒 : 술 쥬 → 훈차 ; 술

淵 : 못 연 → 훈차 ; 못

∴ 酒淵縣 → 술못골

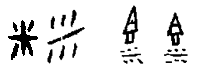

38) 경기도 여주시 금사면, 능서면, 흥천면 일대 : 고구려 술천군(述川郡) : 술내

일운 성지매(省知買) : 살알매{현대어 : 쌀알물}

경기도 여주시 금사면, 능서면, 흥천면 일대는 남한강이 남쪽을 흐르고, 여주 쌀로 유명세를 탄 곳이다. 여주시 백석리앞 남한강 한복판에는 모래섬이 있는데, 「쌀알」을 닮았다. 고구려는 이 「그림」을 보고, 「살알매(현대어 : 쌀알물)」이라고 하기도 하고, 「술내」라고 하기도 했다. 그 까닭은 「술」은 「쌀로 만든 물」이기 때문이다.

㉠ 省 : 살필(살피다) 성 → 훈음차 ; 살

知 : 알(알다) 디 → 훈음차 ; 알

買 : 매 → 음차 ; 매

∴省知買 : 살알매(현대어 : 쌀알물)

※ 고구려가 쌀(米)을 「살」로 표현한 것으로 보아, 1,500년 이전에 삼국은 「쌀(米)을 살」로 발음한 것으로 추정한다.

㉡ 述 : 술 → 음차 ; 술

川 : 내 쳔 → 훈차 ; 내

∴ 述川 : 술내

※ 고구려의 酒(주)는 「술」로 발음했고, 「쌀」로 빚었음을 알 수 있다. 여주시 백석리 앞의 「쌀알섬」의 존재가 「省知買(성지매)」=「살알매{현대어 : 쌀알물}」=「술내」의 대응관계를 증명해 주고 있다.「지형과의 대응 관계」가 진정한 대응 관계이고, 고구려어와 신라어와의 커다란 차이점도 없다. 더욱이 한자의 훈과 음조차도 같지 않은가?

|

|

|

|

경기도 여주시 금사면, 능서면, 흥천면 일대 : 고구려 술천군(述川郡) : 술내 일운 성지매(省知買) : 살알매{현대어 : 쌀알물}

|

「쌀 米(미)」자 갑골문 |

39) 경상북도 예천군 일대 : 신라 수주현(水酒郡) → 믈수리골

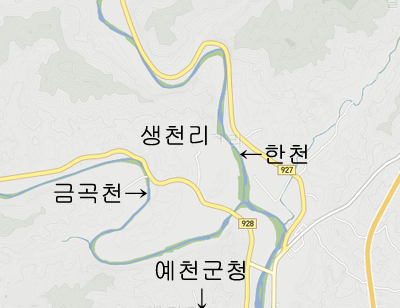

경상북도 예천군 일대는 예천군청 근처를 감돌아 흐르는 한천과 그 지류인 금곡천이 만나 만든 「그림」은 새를 연상하게 하는데, 이를 차악한 신라인은 「신라 수주군(水酒郡) → 믈수리골」이라 작명했다. 일부 지명학자는 수주현을 경덕왕이 예천군(醴泉郡)으로 개칭한 것을 가지고 「물」과「술」의 관계로 해석했다.

㉠ 水 : 믈 수 → 훈차 ; 믈

酒 : 술 쥬 → 훈음차 ; 술 → 수리 (술과 수리의 음이 비슷하다)

∴ 水酒郡 : 믈수리골

㉡ 醴 : 단술 예 → 훈음차 ; 술 → 수리 (술과 수리의 음이 비슷하다)

泉 : 샘 쳔 → 훈차 ; 샘

∴ 醴泉郡 : 수리샘골

|

|

|

|

경상북도 예천군 일대 : 신라 수주현(水酒縣) → 믈수리골

|

물수리 雎(저) → 징경이 |

40) 경상북도 청도군 매전면 일대 : 신라 솔이산현(率已山縣) →「수리뫼골」

경상북도 청도군 매전면 일대를 흐르는 밀양강과 그 지천인 관하천이 만나서 이룬 「그림」은, 날렵한 새의 부리와 머리부분을 만들었다. 이 그림을 보고 신라인은 「솔이산현(率已山縣) → 수리뫼골」이라 작명하였다. 현재에도 곳곳에 「수리산」이라는 지명이 남아 있다.

率已 : 솔이 → 음차 ; 솔이 → 수리 {솔이와 수리가 음이 비슷하다.}

山 : 뫼 산 → 훈차 ; 뫼

∴ 率已山縣 : 수리뫼골 {현대어 : 수리산골}

|

|

|

|

경상북도 청도군 매전면 일대 : 신라 솔이산현(率已山縣) →「수리뫼골」

|

비상하는 물수리{雎(저)} |