저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

101) 전라북도 군산시 임피면, 대야면 일대 : 백제 시산군(屎山郡) → ![]() 산골

산골

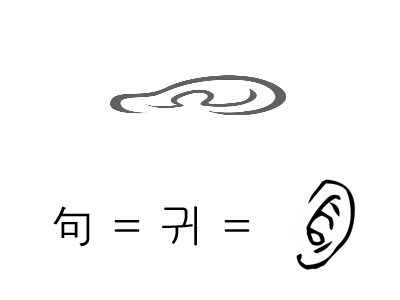

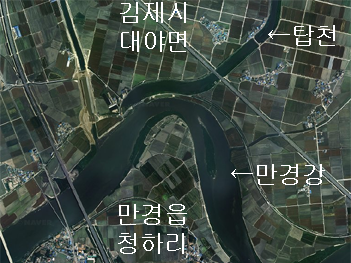

전라북도 군산시 임피면, 대야면 일대는「김만경 평야」가 시작하는 곳에 있는 고장으로, 야산도 거의 보이지 않는다. 호남의 곡창지대중의 하나로, 백제시대에도 같았을 것이다. 군산시 임피면, 대야면 일대를 백제는「시산군(屎山郡) → ![]() 산골」이라 불렀다.

산골」이라 불렀다.

|

|

|

전라북도 김제시 임피면, 대야면 일대 : 똥 싸는 지형 → 백제 「시산군(屎山郡) → |

똥 캐릭터 및 똥 糞(분)자 갑골문 |

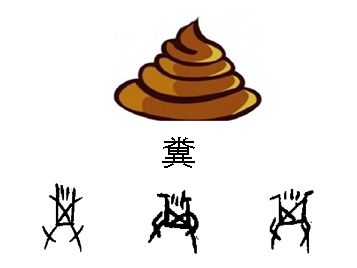

군산시 대야면과 김제시 청하리 일대의 지형이 흥미를 더한다. 김제시 청하리 모습이 마치 '똥을 싸놓은' 형상이고, 군산시 대야면은 '똥을 싸고 있는' 모습이다. 백제는「 ![]() 山골」이라 불렀지만, 어쩌면「

山골」이라 불렀지만, 어쩌면「 ![]() 산골{현대어 : 똥싼골}」인지도 모르겠다. 이 말은 백제어에도 현대어와 같은「

산골{현대어 : 똥싼골}」인지도 모르겠다. 이 말은 백제어에도 현대어와 같은「 ![]() 싸다」라는 말이 있었음을 의미한다. {임피면이 곡창지대이기 때문에 똥이 산같이 쌓여 있기를 바라고 작명한 것이 아니다. '똥산' 지형이기 때문에 작명의 기제로 삼은 것이다.}

싸다」라는 말이 있었음을 의미한다. {임피면이 곡창지대이기 때문에 똥이 산같이 쌓여 있기를 바라고 작명한 것이 아니다. '똥산' 지형이기 때문에 작명의 기제로 삼은 것이다.}

屎 : ![]() 시 → 훈차 ;

시 → 훈차 ; ![]()

山 : 산 → 음차 ; 산(사다)

∴ 屎山郡 : ![]() 산골 {현대어 : 똥싼골}

산골 {현대어 : 똥싼골}

102) 개성특급시 옛 개성군 일대 : 고구려 동비홀(冬比忽) → ![]() 가튼忽

가튼忽

개성특급시 옛 개성군 일대 서쪽으로는 예성강이 흐르고 있다. 이 예성강이 만든 지형이 백제「시산군(屎山郡)」과 똑같다. 차이점이라면 백제 시산군은「똥싸는 위치」에 있으나, 고구려 동비홀은「 ![]() 」의 위치에 있고 90° 방향이 틀어져 있을 뿐이다. 고구려는 북방계 고한국어족이고, 백제는 남방계 고한국어족인 삼한족이다. 그런데 「같은 지형」을 보고,「같은 생각」을 한다는 것은, 그들의 언어가 같기 때문일 것이다.

」의 위치에 있고 90° 방향이 틀어져 있을 뿐이다. 고구려는 북방계 고한국어족이고, 백제는 남방계 고한국어족인 삼한족이다. 그런데 「같은 지형」을 보고,「같은 생각」을 한다는 것은, 그들의 언어가 같기 때문일 것이다.

언어는 행동과 사고방식을 지배한다. 중국인의 한자를 보면 이 사실을 미루어 짐작할 수 있다. 중국어를 사용하는 종족은「한자라는 그림 문자」를 생각하는 사고의 틀은,「금문(金文)」을 보면 알 수 있다. 금문은 그림문자에서 조금 발전한 청동기에 새겨진 문자인데, 서쪽으로는 진(秦)에서 동북쪽으로는 연(燕)까지 대체로 거의 같다. 이는 언어가 고대인의 행동과 사고방식을 지배하고 있음을 알 수 있다.

冬 : 동 → 음차 ; ![]()

比 : 가틀 비 → 훈차 ; 가튼

∴ 冬比忽 : ![]() 가튼忽 {현대어 : 똥같은골}

가튼忽 {현대어 : 똥같은골}

|

|

|

개성특급시 옛 개성군 일대 똥같은 지형 : 고구려 「동비홀(冬比忽) → |

똥 캐릭터 및 똥 糞(분)자 갑골문 |

103) 경기도 포천시 영중면 일대 : 고구려 양골현(梁骨縣) → 돌忽{현대어 : 도랑골}

경기도 포천시 영중면 일대는 많은 도랑물이 모여드는 곳인데, 특히 포천시 영평팔경은 경치가 좋은 곳으로 유명한 곳이다. 그중 도랑과 관련하여 유명한 영중면 일대의 명승은 ⓛ 영중면 양문리 : 낙귀정지 ② 영중면 거사리 : 백로주 ③영중면 금주리 : 청학동 ④ 포천시 창수면 : 금수정 ⑤ 포천시 영북면 자월리 : 화적연 등이 있다. 영평팔경이란 영평천변에 있는 명승지를 일컫는데, 고구려가「돌忽」이라 작명한 것도 영평천변이 좋아 이름한 것이다.

梁 : 돌 량 → 훈음차 ; 돌

骨 : 골 → 음차 ; 골 → 忽{骨은 신라 지명어 '골'인데, 고구려는 忽의 지명어로 '骨'을 사용하였다.}

∴ 梁骨 : 돌忽 {현대어 : 도랑골}

|

|

|

경기도 포천시 영중면 일대는 많은 도랑물이 모여드는 곳 : 고구려「양골현(梁骨縣) → 돌忽{현대어 : 도랑골}」 |

포천시 영평팔경중 제 7경, 백로주 : 포천시 영중면 거사리 163번지. 영중면은 도랑이 좋아「돌골}」이다. |

|

|

|

포천시 영평팔경중 제 8경, 청학동 : 포천시 영중면 금주리 |

포천시 영평팔경중 제 1경, 화적연 포천시 영북면 자월리 : 영평천변에 있다. |

104) 강원도 원산시 서북쪽 일대 : 고구려 청달현(菁達縣) → 무수달 또는 무수다리

강원도 원산시 서북쪽 일대를 흐르는 내가 만든 지형은「무수{현대어 : 무}」를 닮았다. 삼국사기 지리지에는 비열홀군의 속현인데, 위치가 미상이라고 기록되어 있다. 그런데 물과 땅이 어우러져 만든 지형은, 북한 지역이라 정확한 현지명은 모르겠지만, 원산시 서북쪽 이 지역으로 추정하고 있다.

菁 : 무수 청 → 훈차 ; 무수

達 : 달 → 음차 ; 달. 또는 다리

∴ 菁達 : 무수달. 또는 무수다리 {현대어 : 무땅. 혹은 무다리}

|

|

|

강원도 원산시 서북쪽 일대 : 고구려 청달현(菁達縣) → 무수달 또는 무수다리 |

토종 무 그림 및 순무 菁(청)자 설문해자 |

105) 충청북도 제천시 일대 : 내토군(奈吐郡) → 내배틀忽 {현대어 : 내뱉을골}

충청북도 제천시에는 삼한시대부터 존재했던 것으로 알려진 의림제(義林堤)가 있다. 이 의림제는 현재는 의림지라 부른다. 이 의림제는 AD475년 장수왕의 군대가 제천시를 공취했을 때에도 그 자리에 버티고 있었다. 이 의림제(義林堤)로 인하여 탄생한 고구려 지명이 내토군(奈吐郡)이다.

지명 학자들은 제천시에 삼한시대부터 존속하여 온 의림제가 있다는 사실도 모른다. 아울러 이 의림제로 인하여 고려시대 제주(堤州)라는 이름이 탄생한 사실도 모른다. 그런 까닭으로「堤(제) = 吐(토)」 대응 관계라는 허접한 무기로, 고구려는「제방」을「吐(토)」라고 했다는 것이다. 그들은 고구려 지명은 음차밖에 모른다. 과연 그럴까?

奈 : 내 → 음차 ; 내

吐 : 배틀(뱉다) 토 → 훈차 ; 뱉는 또는 배틀

∴ 奈吐郡 : 내뱉는忽 또는 내배틀惚 {현대어 : 내뱉는골}

※ 의림제(義林堤) 수문을 열었을 때, 물을 토해 내는 상황을 그린 것이다. 고구려는 인공 저수지를 처음 보기 때문에 이런 상황이 지명으로 남은 것이다.

|

|

|

충청북도 제천시 의암동 의림지 :고구려 내토군(奈吐郡) → 내밷는忽 또는 내배틀忽 |

제천시 의암동 의림지 항공사진 : 삼한시대에 축조된 인공 저수지이다. |

106) 충청남도 아산시 신창면 일대 : 백제 굴직현(屈直縣) → 구븐곶

충청남도 아산시 신창면, 선장면 일대는 현재 아산호에 의해 지형이 조금 변형되었다. 신창면 일대를 흐르던 갯고랑도 없어지고, 담수만 흐르고 있다. 이 일대를 백제는 굴직(屈直)이라 작명하였는데, 문장어로는 절대 병립할 수 없는 글자이므로, 굴직(屈直)은 지명어일 수밖에 없다.

屈 : 구블(굽다) 굴 → 훈차 ; 구븐

直 : 고들(곧다) 딕 → 훈음차 ; 곶

∴ 屈直縣 : 구븐곶골

※고구려, 백제, 신라의 지명어로,「고들 直(딕)」은「곶(串)」을 의미한다.

|

|

|

|

충청남도 아산시 신창면, 선장면 일대 : 백제 굴직현(屈直縣) → 구븐곶골 |

충청남도 아산시 신창면, 선장면 일대 : 아산호의 담수에 따라 달라진다.(2014년 위성사진) |

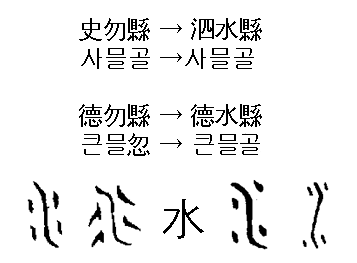

107) 개성특급시 개풍군 : 고구려 덕물현(德勿縣) → 큰믈忽

개성특급시 개풍군 일대는 옛 개성부와 송악군 남쪽에 있는 작은 고을이다. 서쪽으로는 예성강 하류와 만나고, 남쪽으로는 한강과 임진강물이 합쳐져 서해쪽으로 흘러들어가는 곳이다. 예성강, 임진강, 한강물이 모두 모여서, 서해로 흘러가는 곳에 있는 고장이므로, 예로부터 "큰물골"이라고 불렀던 곳이다. 개풍군의 고구려 옛 지명은 「덕물현(德勿縣) → 큰믈忽 {현대어 : 큰물골}」으로 불렀고, 신라 경덕왕은 덕수현(德水縣)으로 개칭했다. {참고로 신라 사물현(史勿縣)도 경덕왕은 사수현(泗水縣)으로 개칭했다.}

㉠ 德 : 큰 덕 → 훈차 ; 큰

勿 : 믈 → 음차 ; 믈

∴ 德勿縣 → 큰믈忽 {현대어 : 큰물골}

㉡ 德 : 큰 덕 → 훈차 ; 큰

水 : 믈 슈 → 훈차 ; 믈

∴ 德水縣 → 큰믈忽 {현대어 : 큰물골}

㉢ 史 : 사 → 음차 ; 사

勿 : 믈 → 음차 ; 믈

∴ 史勿縣 → 사믈忽 {현대어 : 사물골}

㉣ 泗 : 사 → 음차 ; 사

水 : 믈 슈 → 훈차 ; 믈

史水縣 → 사믈골 {현대어 : 사물골}

|

|

|

개성특급시 개풍군 일대 : 고구려 덕물현(德勿縣) → 큰믈忽 {현대어 : 큰물골} |

신라 사물현(史勿縣) → 경덕왕 사수현(泗水縣) 고구려 덕물현(德勿縣) → 경덕왕 덕수현(德水縣) 물 水(수)자 금문(金文) |

※ 일단의 지명 학자들의 비상식적인 지명 해석의 한 단면이다. 그들은 「대응 관계」를 즐긴다. 한 예로 고구려 달홀(達忽)을 경덕왕이 고성군(高城郡)으로 개칭했으므로, 대응 관계로 고구려 달(達)은「높다」의 뜻이라 한다. 물론 옳은 해석이다.

그런데 고구려 덕물현(德勿縣)을 경덕왕이 덕수현(德水縣)으로 개칭했고, 신라 사물현(史勿縣)을 경덕왕이 사수현(泗水縣)으로 개칭했다. 대응 관계로 고구려 덕(德)은「크다」이고, 믈(勿)은 「水(수)」이다. 부연하면 고구려의 물(水)에는 「買(매)」「馬(마)」「勿(믈)」이 있는데, 지명어로는「買(매)」>「馬(마)」>「勿(믈)」의 순서로 사용 빈도가 다를 뿐이다. 이는 현대어에도, 「일곱매」「장마」「물」등으로 살아 있다.

일단의 지명학자들은 고구려 십곡현(十谷縣)을 일운 덕돈홀(德頓忽)로 기록한 것을 대응 관계로, 마치 중학교 저학년 일차방정식 마냥,「십(十) = 덕(德), 곡(谷) = 돈(頓)」으로 대응시켜, 고구려는 숫자 십(十)을 덕(德)이라고 발음 했다는 것이 그들의 주장이고, 소위 정설이라 한다.

그런데, 고구려 숫자 일(一)이「![]() 」이고, 삼(三)이 밀(密)이 아닌데, 어떻게 십(十)을 덕(德)으로 발음할 수 있을까? 그들은 한반도「지도」도 관심이 없고,「지형. 지물」도 모르고, 더욱이「역사적 사실」도 모르는데, 어찌 제대로 해석할 수 있을 것인가? 그들은 눈감고「글자 놀이」를 하고 있을 뿐이다.

」이고, 삼(三)이 밀(密)이 아닌데, 어떻게 십(十)을 덕(德)으로 발음할 수 있을까? 그들은 한반도「지도」도 관심이 없고,「지형. 지물」도 모르고, 더욱이「역사적 사실」도 모르는데, 어찌 제대로 해석할 수 있을 것인가? 그들은 눈감고「글자 놀이」를 하고 있을 뿐이다.

잠시 휴식을 취하며...

지명 학자들의 우(愚)를 아래와 같이 꾸짖었습니다. 한번 읽어 보십시오.

(1) 인문학은 일반적으로 증명이 불가능한 학문이라고 생각하기 마련이다. 그런데 지명학은 인문학이 아니라, 인문학과 지리학이 합쳐진「인문과학」이다. 「과학」은 증명하지 못하면, 휴지 조각임을 깨닫지 못하고 있다. 지명학에 언어학자가 과학적인 접근을 배제한 채, 한 편의 논문을 얻기 위해, 인문학적인 접근만을 시도했다. 그들의 논저 어느 한 구석에도,「지도」나「지형.지물」에 대하여, 면밀한 분석을 시도한 경우를 찾기 어렵다. 지리학적 분석을 배제한 언어학자의 논문은, 논저로서 갖춰야할 필요.충분조건을 상실했다.

(2) 그들의 논저를 언어학적인 측면으로 접근하면, 일단 옳은 것처럼 보이지만, 지리학적인 측면으로 분석하면, 마치 소경이 산통 흔들어 점치는 수준이다. 그런 까닭으로 지리학적 분석을 배제한, 언어학자의 논문은 유효하지 못한 것이다. 삼국사기에 기록된 초기 지명은, 언어학적인 지식과, 과학적인 사고와 면밀한 분석을 거쳐야만, 제대로 해석할 수 있는 학문이다.

(3) 삼국시대를 살았던 고한국어족은, 평상시 사용하고 있던 고한국어를 한자화하는 과정에서, 그들이 살고 있는 지역을 대표할 만한「지형.지물」을 찾아 내어,「작명의 기제」로 삼았다. 고한국어족은 한자의 음과 훈을 빌어, 음차, 훈차, 훈음차를 이용하여 삼국사기에 기록된 초기 지명을 작명하였다.

(4) 주군현(州郡縣)의 명칭을 작명한 것은, 자연발생적인 지명이 아니고, 중앙에서 파견된 관리의 명에 의하여, 군(軍)과 민(民)을 동원하여, 지역을 대표할 만한 특징적인「그림」을 찾아내어, 작명한 것이다. 의도한 바는 아니었겠지만, 삼국인들이 물과 땅이 어우러진「그림」을 「작명의 기제」로 삼은 것은, 결과적으로「후손」들에게, 자신들이「언어학적 선조」임을 증명해 주고 있다.

(5) 본디 국어학자였던 지명 학자들이, 삼국사기에 기록된 지명에 대해 관심을 가지게된 동기가, 삼국사기에 기록된 인명(人名)에 있었다.

(가) 신라 시조 박혁거세(朴赫居世)의 성이 "밝음"을 나타내는「![]() 」에서 비롯되었음이 밝혀 졌다.

」에서 비롯되었음이 밝혀 졌다.

(나) 신라 진흥왕 시절의 이사부(異斯夫)가 태종(苔宗)으로, 거칠부(居柒夫)가 황종(荒宗)으로, 고유한 신라식 이름과 한자식 이름이 병기되어 나오므로 해서, "이사(異斯)=태(苔)", 거칠(居柒)=황(荒)의 대응 관계가 밝혀 졌다.

(다) 내물왕(奈勿王)을 나밀왕(那密王)이라고도 했다는 기록으로, 물(勿)=밀(密)이 당시에는 유사한 발음이라는 것이 밝혀 졌다.

(라) 이들 인명이나 왕명은 모두 음차(音借)로만 되어 있다는 점이다.

(마) 신라의 대표적인 지명어 梁部(양부)가 최세진의 훈몽자회에「돌 梁」으로 기록되어 있다.

(바) 지명 학자들은 이를 활용하여, 지명과 연관시켜 다음과 같이 해석을 시도했다.

㉮ "내물왕(奈勿王) = 나밀왕(那密王)"의 대응 관계에서, 「奈」=「那」,「勿」=「密」로 보았다. 이는 다른 증거가 없는 상황에서 무리가 없어 보인다. 학자들은 이를 삼국사기에 기록된 지명에 활용하여, 신라의 추량화현(推良火縣)과 추화군(推火郡)을「믈![]() 」쯤으로 해석하였다. 또 추화군의 속현인 밀진현(密津縣)을「믈

」쯤으로 해석하였다. 또 추화군의 속현인 밀진현(密津縣)을「믈![]() 」쯤으로 해석해 놓았고, 현재는 정설로 행세하고 있다. 해석하는 과정은 일단 무리가 없어 보였는데, 문제는 검증이 필요했다.

」쯤으로 해석해 놓았고, 현재는 정설로 행세하고 있다. 해석하는 과정은 일단 무리가 없어 보였는데, 문제는 검증이 필요했다.

이들의 문제점은 국어학자라는 것이다. 국어학이라는 인문학은 본디 감성적이고, 사색적인며, 정적(靜的)인 학문이다. 그런데 지명학은 '고산자 김정호'의 예에서 보듯이, 지리학과 연결된 과학적이고 동적(動的)인 학문이라는 것이다. 지명 학자들은 지리학에 대해 문외한이다. 그들의 논저에 지도를 탑재하고 분석하는 과정이 반드시 필요했음에도 불구하고, 이를 배제하여, 검증의 기회를 완전히 차단하여 버렸다.「지형 분석」을 통한 검증을 하지 못했기 때문에, 그들의 논저는「언어의 유희(遊戱)」에 불과한 처지로 전락했다. 만약 아래에 탑재한 달성군 현풍천앞의 지도를 보았다면, 필자가 지적하기 전에 지명 학자들이 먼저 발견하였을 것이다. 그랬어도 추량화현(推良火縣)을「믈![]() 」로 해석하였을까? 「미르

」로 해석하였을까? 「미르![]() (용벌)」로 해석하였을까?

(용벌)」로 해석하였을까?

|

|

|

|

달성군 현풍면 위성지도 : 신라 추량화현(推良火縣) ; 미르곶 |

달성군 현풍면 위성사진 : 신라 추량화현(推良火縣) ; 미르곶 |

㉯ 강원도 평강군 평강읍의 지형을 분석했으면, 고구려 지명어 內(납)을 내(川)라고 우기지 않았을 것이다.

'

강원도 평강군 평강읍 남서쪽 3km 지점에 있는 오리산 화산체(분화구) : 평강읍 일대에 쌓인 용암은,

이곳에서 흘러나온 것이다.

㉰ 고 정주영 현대 회장의 고향이 강원도 통천군이라는 보도를 접했을 때라도, 통천군 통천읍 지도를 분석했어도, 고구려 금뇌(金惱)와 휴양(休壤)의 엉뚱한 풀이와, 內(납)과 惱(뇌)가 같은 음이 아니라는 것을 알아차렸을 것이다. 아래 통천읍 위성자진과 위성지도를 제대로 판독했다면, 고구려어에 「쉬다(休)」,「쇠(金)」,「새(鳥)」라는 언어를 신라와 공유하고 있었음을 알았을 것이고, 아울러 기본적인 한자의 훈이 신라와 유사했음을 증명했을 것이다.

|

|

|

|

강원도 통천군 통천읍 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽(홀) → 새골 고려 통주(通州) : 하늘과 소통하는 고을 → 새골

|

강원도 통천군 통천읍 : 고구려 옛 지명 ; 금뇌(金惱) → 새忽(홀) → 새골 고려 통주(通州) : 하늘과 소통하는 고을 → 새골 |

㉱ 지형 분석을 제대로 했다면, 신라 일직현(一直縣)이 「![]() 一」자 지형인 것을 알았을 것이고,

一」자 지형인 것을 알았을 것이고,

|

|

|

|

경상북도 안동시 일직면 : 신라 일직현(一直縣) → |

「거북 龜(귀)」캐릭터와 「한 一」자 갑골문 |

㉲ 이를 바탕으로 고구려 한성군(漢城郡)과 백제 한수(漢水)가 역시「![]() 一」자 지형이므로, 고구려, 백제, 신라의 숫자「一」이「

一」자 지형이므로, 고구려, 백제, 신라의 숫자「一」이「![]() 」으로, 삼국의 숫자체계가 같음을 증명하였을 것이다.

」으로, 삼국의 숫자체계가 같음을 증명하였을 것이다.

|

|

|

|

황해북도 재령군 : 고구려 한성(漢城) → 한홀(漢惚) → |

백제 한수(漢水)는 본디「 |

㉳ 지명학 논저에 지도가 필요한 까닭을 인지하지 못하는 언어학자들이라, 위와 같은 사실을 알 수 없기 때문에, 고구려 숫자 "一"이 "한(漢)"이고, 밀파혜(密波兮)가「미르바회(현대어 : 용(龍)고개)」인 줄 모르고, 고구려 숫자 삼(三)은 일본숫자 삼(三 = 密 = みつ = 미쯔)을 닮았다고 주장하는 것이다. (아래 Google 위성지도호 확인 바람)

|

|

|

|

강원도 양구군 방산면 : 고구려 삼현현(三峴縣) 일운 밀파혜(密波兮) : 미르(龍)바회

|

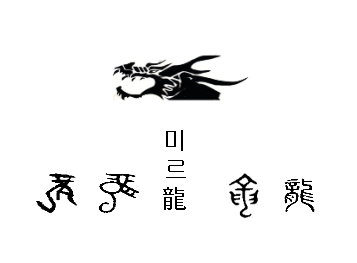

미르 龍(룡) 캐릭터 및 갑골문 금문 전서 설문해자 |

㉴ 지명 학자들은 「지도」와「지형. 지물」에 대한 분석의 필요성을 인지하지 못함으로써, 전라북도 진안군 마령면에 있는 마이산 일대를,「큰 들판」이나「큰 도랑」으로 해석했고, 전라남도 완도군 돌산도를 「들고을」이나「도랑고을」로 해석하는 우(愚)를 범하고 있다. 아래 마이산 일대와 돌산도 일대의 항공사진을 보라. 어느 곳에 과연 큰 들판이나 도랑이 있겠는가?

|

|

|

|

전라북도 진안군 마령면 8번지 : 마이산(馬耳山) 백제 마돌현(馬突縣) →

|

전라남도 완도군 돌산읍 : 백제 돌산현(突山縣) → 돌山골 |

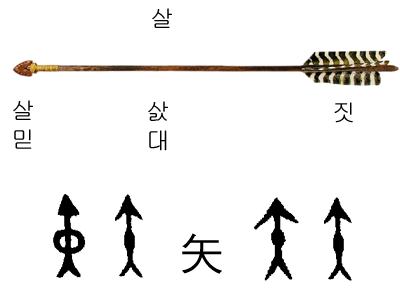

㉵ 더욱 재미있는 것은 백제 웅천(熊天)을 단군신화와 연결시킨 자연발생적 지명이라고 국민들을 현혹시켰고, 고구려 살수를 고려가 명명한 청천강(靑川江)과 대응시켜, 고구려는 청(淸)을「薩(sar)」이라고 발음했다고 주장하여, 지금은 누구도 움직일 수 없는 정설로 행세하고 있다. 이는 이들이 공주시~부여군 일대의 금강 위성사진이나, 청천강의 위성지도를 보았다면, 그런 잘못을 범하지 아니 하였을 것이다. 더욱이 경상남도 하동군 청암면을 그들도 거론하였는데, 청암면 일대의 하동호 지도를 보았다면, 고구려 살수(薩水)와 고려 살천(薩川)이 각각 살믈(矢水)와 살내(矢乃)임을 알았을 것인데, 지형은커녕 지도 한 장도 탑재한 흔적이 없다.

|

|

|

|

금강 : 백제 웅천(熊川) ; 곰내 |

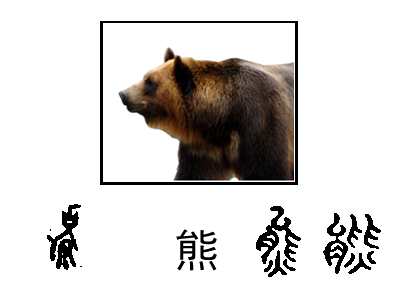

곰 안면부 사진과 「곰 熊」자 갑골문{왼쪽} 및 전서(篆書){오른쪽} |

|

|

|

|

평안북도 청천강 일대 : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈 |

화살의 구조와 「살 矢」자 금문(金文) 박천군 일대를 흐르는 청천강이 화살을 닮았다. |

|

|

|

경상남도 하동군 청암면 일대 : 고려 살천곡(薩川谷). 시내곡(矢乃谷) → 살내골 |

경상남도 하동군 청암면 고래실길에서 바라본 '화살{矢(시)}' 촉 모양의 지형 |

㉶ 한 편의 논저를 쉽게 제작하기 위하여 한반도 지형에 대한 철저한 분석이 없이, 인문학적인 접근만을 시도한 결과, 그들이 의도한 바는 아니었겠지만, 결과적으로 중국의「동북공정」에 일조를 한 꼴이 되었다. 중국은 고조선과 고구려를「퉁구스」라고 한다. 만약 고조선과 고구려가「퉁구스」가 아님을 증명하려면,「언어」가 고한국어임을 증명해야 했지만, 그들의 잘못으로 물거품이 될 위기에 처했다. 그 까닭은 위에서 논증한 것 외에도 그 수를 세기 어렵지만, 대표적인 것은 다음에 있다.

다 음

ⓐ 고구려 두 번째 수도인 국납성(國內城)을 국내성으로 읽어, "나라안"이나 "나라내"로 해석하는 잘못을 범했다. 전술했다시피 기원 전후 시기는 '한어상고음시대'로 內의 한반도 음이「nap」임을 알지 못하여 국납성(國內城)을

"나라내"로 해석하는 우를 범했다. 국납성(國內城)은「나라두루{현대어 : 나랏들}」이라는 고한국어라는 사실을 인지하지 못함으로써, 고구려어가 신라어와 거의 유사했을을 증명하는데 실패했고,

|

|

|

|

중국 길림성 집안현 : 고구려 國內城(국납성) → 「나라두루(드르)忽」

|

나라두루(드르) 적석총 무덤군. 고구랴는 적석총을 신성시했던 나라였다. |

ⓑ 고구려 첫 수도 길림성 환인시 오녀산성 일대가 고구려의 첫 국가명인 귀忽(현대어 : 귀골)의 이두인 구려(句麗)라는 사실을 인지하지 못함으로써, 초기 고구려인들도 역시 고한국어족으로, 신라와 유사한 언어를 공유하고 있었음을 증명내 내는데 실패했다. Korea의 어원이 고려(高麗)이고, 고려는 고구려(高句麗)인데, 고구려의 어원 자체가 오녀산성의 모습인「귀忽(현대어 : 귀골)」인데도 이를 증명하지 못하여, 중국인들의 동북공정에 효과적으로 대응하지 못하도록 빌미를 제공하고 있다. 환인시 오녀산성 주변에 살았던 초기 고구려인들의 언어도, 신라와 유사했음을 미루어 짐작할 수 있다.

|

|

|

|

Chapter 2. 20) 고구려 첫 국가명을 낳게한 오녀산성 :「句麗(구려) → 귀惚 (현대어 ; 귀골)」참조 |

중국 환인시 오녀산성이 만든 「그림」은 "귀" 형상을 만들었다. 고구려는 고한국어족(古韓國語族)이었다. |

ⓒ 아울러 고구려(高句麗)와 조선(朝鮮)의 국호에,「고을 鮮」과「고을 麗」라는 공통어가 있는데, 이는 고구려어「홀(忽)」의 훈음차임을 밝힌바 있다. 따라서 고조선의 국호 조선(朝鮮)이「아![]() 忽」이라는 고한국어임을 증명하여야 함에도 불구하고, 그들은 한 편의 논문을 쉽게 만들기 위해, 지명에 대한 연구를 소홀히 하였다. 그 결과 의도하지는 않았겠지만 결과적으로, 고조선도 중국이 말하는「동북공정」에, 발맞추어 나가는 꼴이 되고 말았다. 고조선인도 당연히 고한국어족으로 신라어와 유사했던 것이다.

忽」이라는 고한국어임을 증명하여야 함에도 불구하고, 그들은 한 편의 논문을 쉽게 만들기 위해, 지명에 대한 연구를 소홀히 하였다. 그 결과 의도하지는 않았겠지만 결과적으로, 고조선도 중국이 말하는「동북공정」에, 발맞추어 나가는 꼴이 되고 말았다. 고조선인도 당연히 고한국어족으로 신라어와 유사했던 것이다.

|

|

|

|

조선(朝鮮) → 아

|

고조선의 위치는 중국 연(燕)의 동쪽에 있었다. 라이벌의 동쪽에서 떠오르는 해를 그들의 국호로 삼았다. |

ⓓ 지명 학자들의 논저에「지도」를 탑재하여,「지형과 지물의 분석」없이,「언어학적인 추측」만으로 삼국의 지명을 해석한 결과는 참담했다. 만약 그들이「한반도 지도를 탑재하여 지형과 지물을 면밀히 분석」하였다면, 고구려어와 신라어는 거의 같았을 것이라고 주장하였을 것이다. 그런데 그들 사고의 저변에는, 고구려는 신라어와는 많이 닮았을 것이라는, 황국사관의 잔재가 남아 있어, 고구려어 해석에 실패하게된 결과, 고구려는「퉁구스어」도 닮고,「일본 숫자」도 닮았다고 허위 주장을 하는 것이다. 지금도 중국과 일본 사학자들은 고조선과 고구려를「퉁구스」라고 하는데, 필자의 고증으로는 신라어와 닮아도 너무 닮았다.

※ 일본 숫자 관련 : 위 ㉳ 고구려 밀파혜 참조

※ 아래 밀양시에 건국되었던 뱐한 소국 미리미동국이 바로「미르(龍)의 나라」인 것으로 미루어, "미르 龍(룡)"의 훈은 '고조선'에서 비롯 되었음을 증명하였다. 이 당시 고조선어는 삼한어와 매우 많이 닮았다. 그런데 지명 학자들은 경상남도 밀양시「미르(龍)![]() 」을「믈(水)

」을「믈(水)![]() 」이라고 하니, 한심하기 짝이 없다.

」이라고 하니, 한심하기 짝이 없다.

※ 그들의 행위는 의도하지 않았겠지만, 결과적으로 중국과 일본의 억지 주장에, 반박할 수 있는 증거를, 스스로 없앤 꼴이 되었다.「미르(龍)![]() 」은 고조선 유민들의 존재를 실증하는 근거이고, 북방계 고한국어족의 언어가 삼한의 언어와 융합하여, 현대어의 모태가 되었음을 의미하는데, 지명 학자의 잘못된 판단으로, 고대어를 망쳐 놓은 결과를 가져 왔다.

」은 고조선 유민들의 존재를 실증하는 근거이고, 북방계 고한국어족의 언어가 삼한의 언어와 융합하여, 현대어의 모태가 되었음을 의미하는데, 지명 학자의 잘못된 판단으로, 고대어를 망쳐 놓은 결과를 가져 왔다.

|

|

|

|

경상북도 밀양시 일대 : 신라 추화군(推火郡) → 미르 변한 미리미동국(彌離彌凍國) |

밀양시 삼문동은 「미르 龍(룡)」아가리가 물고 있는 둥근 여의주 형태의 섬이다. 변한인들도 처음에 이 구슬 모양의 섬을 보고,「미르 龍(룡)」을 떠올렸을 것이다. |

㉷ 지명학은 인문과학이므로, 반드시 증거를 통하여 검증하여야 하는데, 일단의 지명 학자들은「지도」와「지형도」등을 탑재하여, 검증하여야 함에도 불구하고, 이를 소홀히함으로써 논문의 격을 떨어뜨렸다. 검증없이 해방 후 70년간을 계속된 결과는 이처럼 참담한 것이 아니겠는기?

㉸ 어디 이 뿐이겠는가? 필자가 본 홈페이지에 기록한 것은, 겨우 100개를 조금 상회하는 정도에 지나지 않는다. 앞으로 update할 것도 200개를 상회할 것으로 보고 있다. 시간이 허락하는대로 계속 update해 나갈 예정이다. 애정을 가지고 지켜보기 바란다.

(5) 지명 학자들은 지명학이 증명이 불가능할 줄 알고, 많은 이설(異說)과 학설을 만들어 내고, 수 많은 논문을 양산했다. 그런데 삼국의 고한국어족은, 그들이 살고 있던 고장의 톡특한「지형. 지물」을「작명의 기제」로 삼아, 초기 지명을 한자화 하는데 성공함으로써, 지명학에 대한「증거물」을 만들었다. 삼국시대 초기 지명은 이제 증명이 가능해 진 것이다. 필자의 본 考(고)를 그 증거로 삼는다.