저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

63) 강원도 강릉시 옥계면 : 고구려 우곡현(羽谷縣) → 짓골

강원도 강릉시 옥계면 일대 백사장은 아름다운 선을 만들었다. 이 아름다운 해안선은 새의 깃털 모양의 그림을 만들었다. 이 그림을 관측한 고구려인은, 「우곡현(羽谷縣) → 짓골」이라 작명하였다.

羽 : 짓 우 → 훈차 ; 짓

谷 : 골 곡 → 훈차 ; 골

∴ 羽谷 : 짓골 (짓 + 골) {현대어 : 깃골}

|

|

|

|

강원도 강릉시 옥계면 일대 : 고구려 우곡현(羽谷縣) → 짓골

|

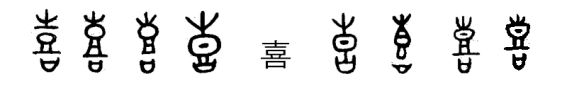

「깃 羽(우)」자 갑골문 |

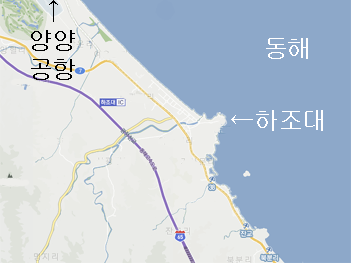

64) 강원도 양양군 일대 : 고구려 익현현(翼峴縣) 일운 이문현(伊文縣) → 날![]() 바회

바회

강원도 동해안 일대의 고구려 옛 지명은 대부분 동해와 육지가 만나서 만든 멋진 「지형이라는 그림」을 토대로 작명을 하였다. 양양군 하조대 일대 북쪽 해변은 새 날개에 있는 「깃 모양의 아름다운 그림」을 만들었다. 그런데 강릉시 옥계면이 「우곡(羽谷) → 짓골」이므로, 지명간의 혼란을 피하기 위하여 하조대 일대를 새의 머리로 보고, 「새의 날개」로 작명한 것이다.

이러한 경우가 조선왕조에도 있었다. 강원도「홍천과 횡천」이 인근에 있어, 발음상으로 혼동을 일으킬까 우려하여, 태종 13년 계사년에 전국의 지명을 바꿀 떄, 「횡천」을「횡성(橫城)」으로 개칭하였다. 동일한「깃{羽(우)」의 지형을, 고구려가 「우곡(羽谷)과 익현(翼峴)」으로 작명한 것 또한, 고구려의 옛 지명이 「자연발생적」이 아님을 반증하는 것이다. 고구려는 익현현을 일운 이문현(伊文縣)이라고도 불렀다.

금문(金文) 금문(金文) 날개 翼(익) 금문(金文) 전서(篆書)

㉠ 翼 : 날![]() 익 → 훈차 ; 날

익 → 훈차 ; 날![]()

峴 : 바회(고개) 현 → 훈차 ; 바회(고개)

∴ 翼峴 : 날![]() 바회(고개) { 현대어 : 날개고개}

바회(고개) { 현대어 : 날개고개}

㉡ 伊 : ![]() 이 → 훈차 ;

이 → 훈차 ; ![]() {伊 : ⓛ 저 ② 또, 또한. 고구려는 文縣(문현 : 글시바회)가 또 있기 때문이다.}

{伊 : ⓛ 저 ② 또, 또한. 고구려는 文縣(문현 : 글시바회)가 또 있기 때문이다.}

文 : 글시 문 → 훈차 ; 글시

∴ 伊文縣 : ![]() 글시忽 {현대어 : 또 글씨골}

글시忽 {현대어 : 또 글씨골}

※ 고구려인은 하조대 일대를 「짓 羽」나「날![]() 翼」자 글씨로 본 것이다. 부연하면 「날

翼」자 글씨로 본 것이다. 부연하면 「날![]() 翼」자에도 「짓 羽」가 있으므로, 「짓 羽자 '글시忽'」로 보았을 것으로 추론한다. 고구려의 일운 지명은 이처럼 부연 설명하는 기능도 큰 것이다. 고구려는 강원도 회양군 수입면 문등리 일대에 있는 「글시바회{현대어 : 글씨고개}」를 염두에 두고 있었던 것이다.

翼」자에도 「짓 羽」가 있으므로, 「짓 羽자 '글시忽'」로 보았을 것으로 추론한다. 고구려의 일운 지명은 이처럼 부연 설명하는 기능도 큰 것이다. 고구려는 강원도 회양군 수입면 문등리 일대에 있는 「글시바회{현대어 : 글씨고개}」를 염두에 두고 있었던 것이다.

고구려는 AD 4세기 말, 광개토대왕의 남정 때나, AD475년 장수왕의 한성백제 침공 때에, 양양군 일대를 동예(東濊)로 부터 공취(攻取)하고, 뒤따라온 중앙의 문관이 동해안의 멋진 풍경을 관측한 후, 작명한 것이다. 그렇지 않다면 이처럼 일목요연(一目瞭然)할 수가 없는 것이다.

|

|

|

|

강원도 양양군 일대 : 고구려 익현현(翼峴縣) → 날

|

강원도 양양군 하조대 북변 모래사장은, 예쁜 새의 깃 모양 해변이다. 새의 깃은 날개에 있다. |

65) 강원도 영덕군 영해면 일대 : 고구려 우시군(于尸郡) → 우스忽 {현대어 : 웃음골}

강원도 영덕군 영해면 일대는 대진항에서 고래불 해수욕장까지의 해변과, 고래불 위에 있는 병곡면사무소 일대의 모습은 입을 크게 벌리고,「웃고 있는 그림」이다. 이「웃고 있는 그림」을 관측한 고구려인은 「우시군(于尸郡) → 우스忽 {현대어 : 웃음골}」이라 작명하였다. 신라 경덕왕은 유린군(有隣郡)으로 개칭했다. 고구려어는 신라어와 많이도 닮았다.

㉠ 于 : 우 → 음차 ; 우

尸 : 시 → 음차 ; 시 → 스 {'시'와 '스'가 음이 비슷하다.}

∴ 于尸郡 : 우스忽 {현대어 : 웃음골}

※ 「우스」는 현대어 「우스개」의 어원으로 추론 한다.

㉡ 신라가 개칭한 有隣郡(유린군)이란, 이웃이 있는 고을이라는 뜻이데, 고구려「우스忽 {현대어 : 웃음골}」과의 대응 관계가 절묘하다. 웃음이 있는 곳에 언제나 가까운 이웃이 있는 법이니까...

|

|

|

|

강원도 영덕군 영해면 일대 : 고구려 우시군(于尸郡) → 우스忽 {현대어 : 웃음골}

|

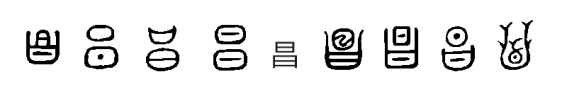

웃음 캐릭터 및 「웃을 笑(소)」자 전서(篆書) |

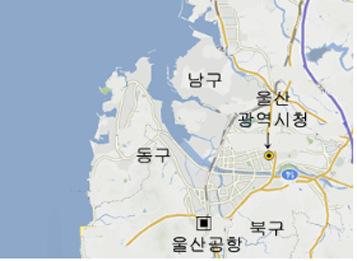

66) 울산광역시 동구, 북구 일대 : 진한 소국 우시산국(于尸山國) → 우스메나라

웃느냐, 우느냐는 마음 먹기 달렸다. 울산광역시 일대를 흐르는 태화강의 모습은 북쪽에서 남쪽으로 굽어 흐른다. 지도를 남쪽에서 북쪽을 바라본 모습은 마치 울고 있는 「그림」이다. 이 「그림」을 알고 있는 고려 성종조의 관리는 「울주(蔚州) → 울골」이라 작명하였다.

그런데 이 모습을 울산광역시 동구에서 남쪽으로 바라본 모습은 어떠할까? 이번에는 그 반대 상황을 보게 된다. 아래 왼쪽의 지도를 보면 마치 웃고 있는 모습이다. 우느냐, 웃느냐 하는 것은 마음 먹기 달린 것 아니겠는가? 그런데 이 곳에 작은 나라가 있었는데, 이름하여 고구려 우시군(于尸郡)과 같은 이름인 「우시산국(于尸山國) → 우스뫼나라」라는 소국이다. 이 우시산국(于尸山國)은 울산광역시 동구쪽에 있던 소국으로, 태화강을 바라본 모습이 웃고 있어서 나라 이름으로 작명한 것으로 추론 한다.

于 : 우 → 음차 ; 우

尸 : 시 → 음차 ; 시 → 스 {'시'와 '스'가 음이 비슷하다.}

山 : 뫼(메) 산 → 훈차 ; 뫼(메)

∴ 于尸山國 : 우스메나라 {현대어 : 웃음나라}

|

|

|

|

울산광역시 동구, 북구 일대 : 진한 소국 우시산국(于尸山國) → 우스메나라

|

울산광역시를 남쪽에서 북쪽으로 바라본 모습 : 고려는 「울주(蔚州) → 울골」이라 했다. |

「웃을 笑」자 전서(篆書)

67) 충청남도 청양군 정산면 일대 : 백제 열이현(悅已縣) → 깃브이골

충청남도 청양군 정산면 서쪽 천장리에는 천장호라는 인공 호수가 있다. 이 천장호가 웃고 있는 것이다. 이 「웃는 그림」을 관측한 백제인은 「열이현(悅已縣) → 깃브이골」이라고 작명하였다. 신라 경덕왕은 열성현(悅城縣)이라고 개칭했다.

㉠ 悅 : 깃블(깃브다) 열 → 훈차 ; 깃브

已 : 이 → 음차 ; 이

∴ 悅已縣 : 깃브이골

㉡ 悅 : 깃블(깃브다) 열 → 훈차 ; 깃븐

城 : ![]() 성 → 훈차 ;

성 → 훈차 ; ![]()

∴ 悅城 : 깃븐![]() {현대어 : 기쁜벌}

{현대어 : 기쁜벌}

|

|

|

|

충청남도 청양군 정산면 서쪽 천장리 : 백제 「열이현(悅已縣) → 깃브이골」

|

웃는 모습 캐릭터 |

「기쁠 喜(희)」자 금문(金文)

68) 경상남도 하동군 하동읍~악양면 일대 : 가야 소국 대사국(帶沙國) → ![]() 몰

몰![]() 나라

나라

69) 경상남도 하동군 하동읍 일대 : 신라 한다사군(韓多沙郡) → ![]() (大)만

(大)만![]() 몰

몰![]() 골

골

70) 경상남도 하동군 악양면 일대 : 신라 소다사현(小多沙縣) → 쟈근(小)만![]() 몰

몰![]() 골

골

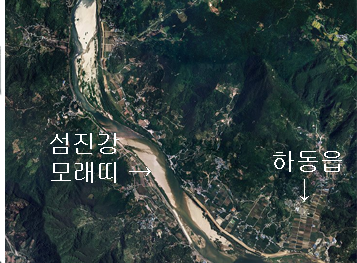

경상남도 하동군 하동읍~악양면 일대는 일본서기에 가야 대사국(帶沙國)이 나온다. 계체천황(繼體天皇) 7년 11월 기록에 임나4현을 백제에게 사여(賜與)했다고 기록했다. 물론 백제가 합병한 것인데, 임나4현 중에 대사국이 기록되어 있는데, 역사학계에서는 신라의 다사(多沙)지역이 있음을 근거로, 경남 하동군 일대로 보고 있다.

하동군 악양면 ~ 하동읍 일대 섬진강에는 많은 모래섬이 띠를 이루고 있다. 이 「몰![]()

![]() 그림」을 본 가야 소국 사람들은 그들의 나라 이름을 「대사국(帶沙國) →

그림」을 본 가야 소국 사람들은 그들의 나라 이름을 「대사국(帶沙國) → ![]() 몰

몰![]() 나라」라고 작명하였다. 지명 학자 어느 누구도 하동군 악양면 ~ 하동읍 일대 섬진강변에 있는 「몰

나라」라고 작명하였다. 지명 학자 어느 누구도 하동군 악양면 ~ 하동읍 일대 섬진강변에 있는 「몰![]()

![]() 」에 대해 관심이 없다. 그들은 명색이 지명 학자인데, 「지형」과 「삼국시대 고대어의 진실」에는 관심이 없고, 오직 한편의 논문에만 관심이 있을 뿐이다. 이 곳은 신라가 가야 제국을 공취한 이후에, 한다사군(韓多沙郡)과 소다사현(小多沙縣)이 되었다.

」에 대해 관심이 없다. 그들은 명색이 지명 학자인데, 「지형」과 「삼국시대 고대어의 진실」에는 관심이 없고, 오직 한편의 논문에만 관심이 있을 뿐이다. 이 곳은 신라가 가야 제국을 공취한 이후에, 한다사군(韓多沙郡)과 소다사현(小多沙縣)이 되었다.

「모래 沙(사)」자 금문(金文)

※ 가야 소국 대사국(帶沙國) 조차도 「지형이라는 그림」을 활용하여 국호를 제정하였는데, 다른 삼국의 군현이야, 말해 무엇 하겠는가? 우리의 머나 먼 조상들이 남겨 준 슬기로움을 알기나 하는가? 지명 학자들은 삼국시대 옛 지명의 대응 관계는 오직,「지형이라는 그림」과의 대응 관계 뿐임을 명심해야 한다.

㉠ 帶 : ![]() 대 → 훈차 ;

대 → 훈차 ; ![]()

沙 : 몰![]() 사 → 훈차 ; 몰

사 → 훈차 ; 몰![]()

∴ 帶沙國 : ![]() 몰

몰![]() 나라 {현대어 : 모래띠나라)

나라 {현대어 : 모래띠나라)

㉡ 韓 : ![]() → 음차 ;

→ 음차 ; ![]()

多 : 만![]() 다 → 훈차 ; 만

다 → 훈차 ; 만![]()

沙 : 몰![]() 사 → 훈차 ; 몰

사 → 훈차 ; 몰![]()

∴ 韓多沙郡 : ![]() (大)만

(大)만![]() 몰

몰![]() 골 {현대어 : 大많은모래골}

골 {현대어 : 大많은모래골}

㉢ 小 : 쟈글 소 → 훈차 ; 쟈근

多 : 만![]() 다 → 훈차 ; 만

다 → 훈차 ; 만![]()

沙 : 몰![]() 사 → 훈차 ; 몰

사 → 훈차 ; 몰![]()

∴ 小多沙郡 : 쟈근(小)만![]() 몰

몰![]() 골 {현대어 : 小많은모래골}

골 {현대어 : 小많은모래골}

|

|

|

|

경상남도 하동군 악양면 일대 섬진강 : 많은 모래섬이 띠를 이루고 있다.

|

경상남도 하동군 하동읍 일대 섬진강 : 모래섬이 띠를 이루고 있지만, 악양면보다 적다. |

71) 경상남도 창녕군 창녕읍 일대 : 가야 소국 비자벌(比自伐) 가야 → 빚![]() {현대어 : 빛벌}

{현대어 : 빛벌}

경상남도 창녕군 창녕읍 동쪽에는 억새밭으로 유명한 화왕산(火旺山)이 있다. 이 화왕산을 창녕 사람들은 「불뫼{火山(화산)}」이라고 부른다. 화왕산이나 불뫼나 모두 불과 관계있는 이름인데, 이 곳에 가야 소국 비자벌(比自伐) 가야가 있었다. 창녕에는 진흥왕 척경비가 있다. 부연하면 비자벌 가야는 진흥왕때는 이미 항복한 상태인 것이다. 그런데 경덕왕은 비자벌을 화왕군(火王郡)으로 개칭했다. 모두 '빛'과 '불'에 관련된 이름이다.

「불 火(화)」자 갑골문

그 까닭을 어느 정치인의 탐욕으로 창녕의 세시 풍습을 정치적으로 이용하려다가 참사를 빚었을 때야 비로소 깨달았다. 왜 경덕왕이 화왕군(火王郡)이라 했는가를... 바로 삼년마다 행해지는 「화왕산 억새 태우기」세시 풍습이, 「빚![]() 」「화왕군」「화왕산」「불뫼」「창녕(昌寧)」이라는 지명을 만들어 낸 것이다. 음력 정월 보름날 화왕산에서 억새를 태울 때, 나는 빛이 「빚

」「화왕군」「화왕산」「불뫼」「창녕(昌寧)」이라는 지명을 만들어 낸 것이다. 음력 정월 보름날 화왕산에서 억새를 태울 때, 나는 빛이 「빚![]() 」이라는 지명을 작명케 했다.

」이라는 지명을 작명케 했다.

比 : 비 → 음차 ; 비

自 : 자 → 음차 ; ㅈ. 比自 → 빚 {현대어 : 빛}

伐 : 벌 → 음차 ; ![]()

∴ 比自伐 : 빚![]() {현대어 : 빛벌}

{현대어 : 빛벌}

|

|

|

|

경상남도 창녕군 창녕읍에 있는 화왕산 : 3년마다 열렸던 세시풍속인 억새태우기 장소였다.

|

화왕산 억새 태우기 ; 가야시대부터 있었는데, 지금은 볼 수 없다. |

「빛날 昌(창)」자 갑골문