저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

72) 경상북도 청송군 일대 : 고구려 청이현(靑已縣) → 풀으이忽 {현대어 : (코를) 풀으이골}

|

|

|

|

경상북도 청송군 : 고구려 청이현(靑已縣) → 풀으이忽 고려 청부현(靑鳧縣) → 풀오리 → 풀으리

|

평안북도 청천강 : 고구려 살수(薩水) → 살(矢)믈인가? 푸른 믈인가? |

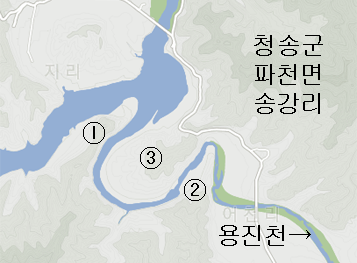

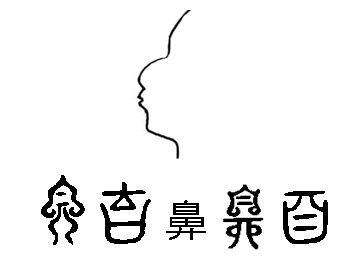

경상북도 청송군 청송읍 청송군청과 보건진료소 사이를 흐르는 용진천을 따라 2 km 정도를 하류로 내려가다 보면, 파천면 사무소가 나온다. 파천면 송강리 앞을 흐르는 용진천은 매우 흥미로운 지형을 만들어 냈다. 용진천이 만든 송강리 서쪽의 모습 중에, ⓛ,②의 지형은 엄지와 검지이고, ③은 코의 모습이다. 이 지형이「코를 푸는 그림」으로 파악한 고구려인은,「청이현(靑已縣) → 풀으이忽」이라는 지명을 남겼다. 부연하면 「풀으이」란 코를 풀라는 말이다. 고려는 청부현(靑鳧縣)으로 개칭했다. 고대인들은 '(코를) 풀라'는 말을 '푸르다'라는 한자의 훈을 이용하여 해결한 것이다.

㉠ 靑 : 푸를(푸르다) 쳥 → 훈음차 ; 풀으(풀다)

已 : 이 → 음차 ; 이 {백제 열이현(悅已縣) → 깃브이골과 동일한 방법의 지명이다.}

∴ 靑已縣 : 풀으이忽

㉡ 靑 : 푸를(푸르다) 쳥 → 훈음차 ; 풀(풀다)

鳧 : 오리 부 → 훈음차 ; 오리 → 으리 {'오리'를 고려어 '으리'로 사용하였다.}

∴ 靑鳧縣 : 풀오리 → 풀으리골

☆ 고구려 ; (코를) 풀으이 = 고려 ; (코를) 풀으리

※본래의 뜻은 '푸른 오리'이지만, 고려 성종때 사람은 고구려의 '靑已(풀으이'를 빗대어 '푸르리'라고 작명한 것이다. 고려인의 해학이 넘친다. 고구려 청이현을 「지형이라는 그림」과 비교하면, 고구려어 「靑(청)」은,「푸르다」이지 「薩(살)」이 아니다. 고구려어는 신라어와 많이 닮았다. "한반도 지도조차 보지도 못하고, 지형에는 관심도 없는 사람들이, 고구려 지명을 잘못 해석하여, 일본 숫자를 닮았다고 주장하는 것은 개그다."

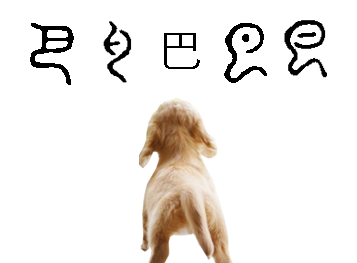

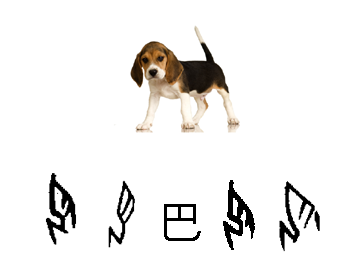

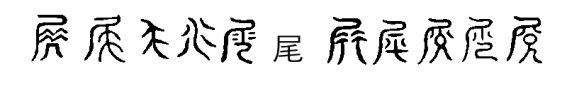

풀 草(초)자 전서(篆書)

우리 말은, 초록(草綠)은 동색(同色)이고, 초(草)와 청(靑)은 어원이 같다.

고구려는 AD475년에 문경 새재를 넘어 경상북도 청송군까지 진출하여 짧은 기간이지만, 통치를 했고, 그들의 언어를 청송군 파천면 용진리 지형에 남겼다. 설사 지형과 관계 없다 하더라도, 「{고구려 ; 풀으이} 와 {고려 ; 풀으리}」를 보면, 고구려 靑(청)은 살(薩)이 아니라,「푸르다」가 아닌가?

73) 충청남도 청양군 청양읍 일대 : 고량부리현(古良夫里縣) → 고곶부리 {현대어 : 코곶벌}

충청남도 청양군 청양읍과 벽천리 사이를 흐르는 지천은 사람 옆얼굴 모양을 만들었는데, 그 코가 멋있다. 백제인에게도 흔치 않았던 매부리코 모양이다. 당시에는 매부리코라는 말이 없었던 것으로 추정한다. 그 까닭은 이 「그림」을 관측한 백제인은 「고량부리현(古良夫里縣) → 고곶부리 {현대어 : 코곶벌}」이라고 작명했기 때문이다. 신라 경덕왕은 이 「코 지형」에 고려와 마찬가지로 「푸를 靑」자를 붙여 주었다. 의미는 고려와 같다.

㉠ 古 : 고 → 음차 ; 고 {현대어 : 코}

良 : 곧을(고들) 량 → 훈음차 ; 곶

夫里 : 부리 → 음차 ; 부리 {현대어 : 벌}

∴ 古良夫里 : 고곶부리 {현대어 : 코곶벌}

㉡ 靑正 : 푸르고 바르다 → 한자의 의미

: 바르게 풀어라 {코는 튀어 나왔어도 바르게 코를 풀라는 뜻이 담겼다. 이를 속뜻이라 한다.}

※ 입은 삐뚤어 졌어도 말은 바로 하라는 속담이 생각나게 하는 대목이다.

|

|

|

|

충청남도 청양군 청양읍 일대 : 백제 고량부리현(古良夫里縣) → 고곶부리

|

매부리코 캐릭터 및 「코 鼻(비)」자 전서(篆書) |

74) 경상남도 창원시 성산구 일대 : 신라 굴자군(屈自郡) → 구븐고골 {현대어 : 굽은코골}

경상남도 창원시 성산구 일대는 옛 마산시 건너편인데, 마산이 움츠려 들고, 창원시가 떠오르고 있다. 창원시 성산구 일대는 백제 고량부리현과 마찬가지로, 사람을 옆에서 본 모습인데, 코가 매부리코이다. 신라시대 옛 지명은, 「굴자군(屈自郡) → 구븐고골 {현대어 : 굽은코골}」인데, 흥미로운 것은 「스스로 自(자)」가 「코 鼻(비)」의 고자(古字)라는 점이다. 이 당시 신라인은 「自」를 「코 鼻(비)」로도 사용한 것이다. 이는 지형을 파악하지 않으면 해석이 불가능한 것이다. 신라와 백제 지명을 비교하며 보면, 그 당시에는 「매부리코」라는 언어는 없었던 것으로 추론이 가능하다.

屈 : 구블(굽을) 굴 → 훈차 ; 구븐

自 : 고 비(鼻) → 훈차 ; 고 {현대어 : 코}

∴ 屈自郡 : 구븐고골 {현대어 : 굽은코골}」

|

|

|

|

경상남도 창원시 성산구 일대 : 신라 굴자군(屈自郡) → 구븐고골 {현대어 : 굽은코골}

|

매부리코 캐릭터 및 「코 鼻(비)」자 전서(篆書) |

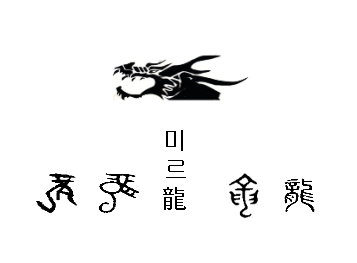

75) 강원도 양구군 방산면 : 고구려 삼현현(三峴縣) 일운 밀파혜(密波兮) → 미르(龍)바회

강원도 양구군 방산면 일대는 방산(方山)이라는 말 그대로, 개울가나 길옆에 좁은 터에 집을 짓거나 경작을 해야하는 산골이다. 방산면 일대를 흐르는 내가 만든 「그림」은 동물 모습을 하고 있는데, 귀도 있고, 주둥이도 있으며, 입을 벌리고 있는 형상이다. 이「동물 그림」을 살펴본 고구려인은 일운 「밀파혜(密波兮) : 미르 {龍(룡)}바회」라고 작명했다. 지명 학자들은 본지명 「삼현현(三峴縣)」과 일운 지명「밀파혜(密波兮)」의 대응 관계로, 고구려 숫자 삼(三)은 일본 숫자 三{미쯔(みつ)}를 닮았다고 했다.

![]() Google 지형도로 아래 고구려 "미르바회{龍(용)고개}를 반드시 확인하시기 바람.

Google 지형도로 아래 고구려 "미르바회{龍(용)고개}를 반드시 확인하시기 바람. ![]()

전술했다시피 신라 지명 「밀(密)」이 「미르 龍」임에도, 「믈(勿)」이라고 주장하고, 고구려 「밀(密)」역시「미르 龍」인데도, 고구려 숫자 삼(三)은 일본 숫자 三{미쯔(みつ)}를 닮았다고 한다. 왜 이런 일이 벌어 졌을까? 그들은 지명 학자라고 자처하는데도,「지도」를 본 적이 없다. 더욱이 관심 조차 없다. 그들은 유능한 언어 학자이지, 지명 학자가 아닌 것은 분명하다. 지명 학자를 자처하는 이들은 언어 학자로 돌아 가야 한다. 한편의 논문을 얻기 위하여, 삼국시대 고대어를 더 이상은 훼손하지 말아야 한다.

㉠ 密 : 밀 → 음차 ; 미르{龍(룡)}

波兮 : 파혜 → 음차 ; 바회

∴ 密波兮 : 미르{龍(룡)}바회 {현대어 : 용고개}

㉡ 三峴 : 세고개 또는 셔고개 <일본 숫자 三{미쯔(みつ)}와는 관련이 없다.>

※ 密(밀)과 三(삼)의 관계는 좀더 숙고해야 한다. 신라도 추량화(推良火)를 일운 삼량화(三良火)라고 했기 때문이다. '미르{龍(룡)}'과 '三(삼)'의 관계는 좀더 숙고해야 해석이 가능할 것이다.

※ 일단의 지명 학자들이 아래에 있는 대구광역시 달성군 현풍면 현풍천 입구의 위성사진만 보았어도, 「밀(密)」은 「미르 龍」임을 알아차릴 수 있었을 것이다. 그들은 명색이 지명 학자라는데, 지도를 멀리하고 있다. 고산자 김정호 선생 같은 지명 학자는, 지도와 살다 지도속으로 돌아 갔지 않은가?

|

|

|

|

강원도 양구군 방산면 : 고구려 삼현현(三峴縣) 일운 밀파혜(密波兮) : 미르(龍)바회

|

미르 龍(룡) 캐릭터 및 갑골문 금문 전서 설문해자 |

|

|

|

|

대구광역시 달성군 현풍면 : 추량화(推良火) → 미르곶 |

경상남도 밀양시 : 추화(推火) → 미르 |

※ 고구려어는 신라어와 매우 닮았고, 숫자 체계도 역시 닮았다. 왜냐하면, 고구랴 숫자 「一(일)」은 「![]() 」임을, Chapter 1. 11) 「고구려 한성(漢城) →

」임을, Chapter 1. 11) 「고구려 한성(漢城) → ![]() 홀(漢惚)」에서, 한성은 신라 일직현(一直縣)과 같은 「

홀(漢惚)」에서, 한성은 신라 일직현(一直縣)과 같은 「![]() 一자」지형임을 증명했다. 본 考(고)에서 고구려 밀(密)은 三(삼)이 아니고, 신라와 마찬가지로, 「미르 龍(룡)」임을 밝혔다. 고구려 숫자 漢(

一자」지형임을 증명했다. 본 考(고)에서 고구려 밀(密)은 三(삼)이 아니고, 신라와 마찬가지로, 「미르 龍(룡)」임을 밝혔다. 고구려 숫자 漢(![]() )이 一(일)이고, 밀(密)은 三(삼)이 아니라면, 고구려 숫자가 일본 숫자를 닮았다는 일부 학자의 논저는 근거를 잃었다. 강조하지만 고구려 숫자 체계는 신라의 숫자 체계와 같다. 상기하는 의미에서 고구려 한성(漢城)과 신라 일직현(一直縣)의 '그림'을 다시 탑재한다. 의도한 바는 아니었겠지만, 결과적으로 중국의 동북공정에 앞장서는,「길앞잡이」노릇을 하고 있지 않은지 돌아 봐야 한다.

)이 一(일)이고, 밀(密)은 三(삼)이 아니라면, 고구려 숫자가 일본 숫자를 닮았다는 일부 학자의 논저는 근거를 잃었다. 강조하지만 고구려 숫자 체계는 신라의 숫자 체계와 같다. 상기하는 의미에서 고구려 한성(漢城)과 신라 일직현(一直縣)의 '그림'을 다시 탑재한다. 의도한 바는 아니었겠지만, 결과적으로 중국의 동북공정에 앞장서는,「길앞잡이」노릇을 하고 있지 않은지 돌아 봐야 한다.

|

|

|

|

경상북도 안동시 일직면 일대 : 신라 일직현(一直縣) → |

황해북도 재령군 재령읍 일대 : 고구려 한성(漢城) → 한홀(漢惚) → |

76) 서울특별시 : 백제 한수(漢水) → ![]() 믈 또는 {

믈 또는 {![]() 가람}

가람}

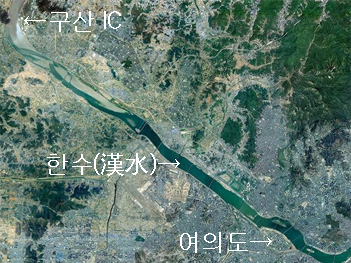

서울특별시 일대를 흐르는 한수(漢水)를 흔히「큰물」로만 알고 있다. 심지어 중국 "한(漢)나라"와 연관시켜, "漢의 물(水)"이라는 국어 학자도 있다. 이는 한자 몇자를 남들보다더 안다고, 모화사상(慕華思想)과 사대주의(事大主義)에 찌들은 학자군(學者群)의 소행이다. 한자가 중국의 글자인 것을 모르는 사람은 없다. 그렇다고 해서「한수(漢水)」를「漢나라」와 연관기키는 자는, 중국의 동북공정에 앞장을 서는「길앞잡이에 다름 없는 者」다.

한강(漢江)이「![]() 一자 물」이라는 것을 아는 사람이 없다. 김포시 양촌읍 앞에서 서울특별시 동작구 동작동 일대를 흐르는 한강은「

一자 물」이라는 것을 아는 사람이 없다. 김포시 양촌읍 앞에서 서울특별시 동작구 동작동 일대를 흐르는 한강은「![]() 一자」로 80리 가량이나 쭉 뻗어 있다. 기원전 이곳에 둥지를 튼 백제족은 풍납토성 앞을 흐르는 물이 「

一자」로 80리 가량이나 쭉 뻗어 있다. 기원전 이곳에 둥지를 튼 백제족은 풍납토성 앞을 흐르는 물이 「![]() 一자 물」이라는 것을 알고,「

一자 물」이라는 것을 알고,「![]() 믈」이라 작명하였다. 부연하면 「一水(일수)」인데, 「한수(漢水)」로 기록했다. 우리 언어에 「一」과「大」는 모두 「

믈」이라 작명하였다. 부연하면 「一水(일수)」인데, 「한수(漢水)」로 기록했다. 우리 언어에 「一」과「大」는 모두 「![]() 」을 훈(訓)으로 한다.「

」을 훈(訓)으로 한다.「![]() (漢-han-)一자 물」을 기원전 1세기에 백제가 이두로 적은 것이다. 아래「한수(漢水)」를 보고,「

(漢-han-)一자 물」을 기원전 1세기에 백제가 이두로 적은 것이다. 아래「한수(漢水)」를 보고,「![]() 一자」를 떠올리지 못하는 사람은, 한자를 접한 일이 없는 어린아이이거나, 낫 놓고 'ㄱ'자도 모르는 사람들 뿐이다.

一자」를 떠올리지 못하는 사람은, 한자를 접한 일이 없는 어린아이이거나, 낫 놓고 'ㄱ'자도 모르는 사람들 뿐이다.

|

|

|

|

한강 : 이를 모르면 한반도 사랑은 헛 구호일 뿐이다. |

백제 한수(漢水)는 본디「 |

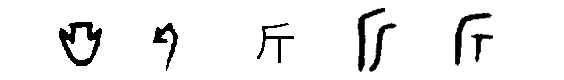

(가) 기원전 1세기에「![]() 一자」가 사용된 증거

一자」가 사용된 증거

경남 창원시 의창구 동읍 다호리고분에서 출토한 기원전 1세기의 붓과 손칼은 각종 교역품의 영수증을 써 주던 문방구였다. 이는 기원전 1세기에 한반도 끝인 경남 창원시 다호리에 이미 한자가 들어왔고, 간단한 한자의 음과 훈이 들어온 증거다. 특히 영수증을 써주기 위한 숫자「一」은, 훈과 함께 초기 가야인들에게 들어왔다. 창원 다호리리 보다 훨씬 북쪽에 있고, 낙랑.대방과 접한 백제에는 당연히 숫자「![]() 一」은 훈과 함께 초기에 들어온 것이 아닌가? 지명 학자들은 역사도, 유물도 본 일이 없다.「지명학」은 「인문학」이 아니고,「인문과학」이다. 인문학은 책상머리에서 머리속에서 하지만,「지명학」은 인문과학으로, 증거를 찾아 기록하는 학문이다. 기원전 1세기의 한자「一」의 훈은,「

一」은 훈과 함께 초기에 들어온 것이 아닌가? 지명 학자들은 역사도, 유물도 본 일이 없다.「지명학」은 「인문학」이 아니고,「인문과학」이다. 인문학은 책상머리에서 머리속에서 하지만,「지명학」은 인문과학으로, 증거를 찾아 기록하는 학문이다. 기원전 1세기의 한자「一」의 훈은,「![]() 」이었다.

」이었다.

|

|

|

|

기원전 1세기의 붓과 손칼 : 경남 창원시 의창구 동읍 다호리고분에서 출토 |

창원 다호리 고분에서 출토한 유물 : 붓은 교역품의 영수증을 써 주었던 문방구였다. |

고한국어족은 나눔의 언어가 없다. 그런 까닭으로 「하나」가 가장 크고, 「둘(二)」은 하나를 반으로 나누어야 하니까, 크기가「하나」보다 「반(半)」밖에 되지 않는다. 그래서 「반(半)」에 해당하는 한국어 훈이 없다.「半의 훈과 음은 '반 반'」이다. 나누기를 싫어 하다 보니, 「못 먹어도 go」이고, 「윳놀이는 업혀」가고,「정치는 대통령제」가 성공한다. 그러다 보니 같이 묻어 가고, 업혀 가는 기질도 생겼고, 줄서기 하는 문화도 형성됐다.

세월이 흐르면서 한수는 '一水(일수 : ![]() 믈)'의 의미에서, 「큰물」의 의미로만 변해 갔고, 2,000년이 지난 현재는 누구나 다 '큰물'인 것으로만 알고 있다. 그런데 한강은 무려 80여리가, 「

믈)'의 의미에서, 「큰물」의 의미로만 변해 갔고, 2,000년이 지난 현재는 누구나 다 '큰물'인 것으로만 알고 있다. 그런데 한강은 무려 80여리가, 「![]() 一자」로 쭉 뻗은 물인 것을, 아는 사람이 없다. 이는 고구려와 백제의 숫자 「一」이 「

一자」로 쭉 뻗은 물인 것을, 아는 사람이 없다. 이는 고구려와 백제의 숫자 「一」이 「![]() 」임을 의미하고, 고구려, 백제, 신라의 숫자 체계가 같음을 의미한다. 그런데도 일단의 지명 학자는 고구려의 옛 지명을 잘못 해석해 놓고, 고구려 숫자가 일본 숫자를 닮았다고 한다. 이런 것을 놓고 "어이없다"라고 하는가?

」임을 의미하고, 고구려, 백제, 신라의 숫자 체계가 같음을 의미한다. 그런데도 일단의 지명 학자는 고구려의 옛 지명을 잘못 해석해 놓고, 고구려 숫자가 일본 숫자를 닮았다고 한다. 이런 것을 놓고 "어이없다"라고 하는가?

|

|

|

|

|

신라 일직현(一直縣) : 경상북도 안동시 일직면 일대 |

고구려 한홀(漢忽) : 황해남도 재령군 재령강일대 |

백제 한수(漢水) : 경기도와 서울특별시 일대 |

삼국인들은 「지형이라는 그림」과 「한자로 기록된 옛 지명」에 저들의 언어를 새겨 놓았기 때문에, 우리는 현대에도 삼국인의 언어를 확인할 수 있는 것이다. 이들 원삼국인들은 한번도 하나의 나라를 세운적이 없는데, 어찌된 일인지 삼국의 옛 지명을 「한자화」하는 방법이 모두 같은 방법을 취하고 있음이 흥미를 더한다.

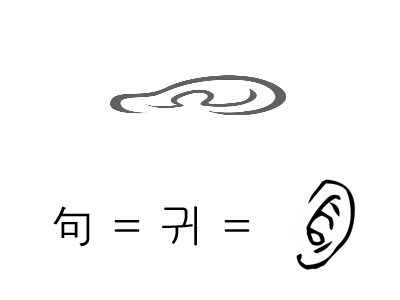

원삼국 초기부터 고구려의 국호 구려(句麗)가 오녀산성 정상부의「귀골」에서 비롯되었고, 백제의 한수(漢水)는 「![]() 一자 물」에서 나왔으며, 현대어 서울은 신라 「새

一자 물」에서 나왔으며, 현대어 서울은 신라 「새![]() {동경(東京)}」에서 나왔다. 이는 원삼국 초기에 이들에게 한자의 음과 훈과,「지형이라는 그림」을 통하여 삼국의 언어를 「한자화」하는 방법을 함께 전해준 것은 「고조선 유민」의 존재를 상정하지 않을 수 없다. 초기 고구려 수도였던, 중국 길림성 환인시 오녀산성 일대의 그림을 다시 탑재한다.

{동경(東京)}」에서 나왔다. 이는 원삼국 초기에 이들에게 한자의 음과 훈과,「지형이라는 그림」을 통하여 삼국의 언어를 「한자화」하는 방법을 함께 전해준 것은 「고조선 유민」의 존재를 상정하지 않을 수 없다. 초기 고구려 수도였던, 중국 길림성 환인시 오녀산성 일대의 그림을 다시 탑재한다.

|

|

|

|

환인시 오녀산성 일대 : 고구려 초기 국명 귀려(句麗) → 귀골 |

중국 환인시 오녀산성이 만든 「그림」은 귀 형상을 만들었다. |

기원전에 원삼국의 「한자화」된 지명과 국호는 모두 지형을 근거로 작명한 것이고, 한자는 원삼국인과 융합한 그들 조상의 한부분을 차지하는 고조선인에서 비롯되었으므로, 고조선과 원삼국인은 고한국어족일 수밖에 없다. 그런 까닭으로 「지형이라는 그림」을 근거로 해석한 고구려어를, 현재에도 알아 들을 수 있는 것이다. 해석을 잘못해서 고구려 숫자가 일본 숫자를 닮았다고 주장하는 것은, 「지형이라는 그림」을 근거로 작명한 사실을 몰랐기 때문에, 벌어진 해프닝이다. 고구려어는 신라어와 너무도 많이 닮았다.

|

|

|

|

서울특별시 : 백제 한수(漢水) → |

서울특별시 영등포구 가양동 상공에서 촬영한 항공사진 : 한강물이 「한一자」로 뻗어 있다. |

77) 경기도 가평군 가평읍 일대 : 고구려 근평현(斤平縣) → 돗귀두루(드르)

경기도 가평군 가평읍 일대는 북한강변 근처에 좁다란 들판이 펼쳐져 있는 수변(水邊)지역이다. 가평읍에서 청평면 사이의 지형은 마치 도끼날 모양의 형태를 하고 있다. 이 「도끼날 모양의 그림」을 관측한 고구려인은 「근평현(斤平縣) → 돗귀두루(드르)」라고 작명하였다. 신라 경덕왕은 가평군(嘉平郡)이라고 개칭했다.

㉠ 斤 : 돗귀 → 훈차 ; 돗귀

平 : 두루(드르) 평 → 훈차 ; 두루(드르)

∴ 斤平 : 돗귀두루(드르) {현대어 : 도끼들}

㉡ 嘉 : 가 → 음차 ; 가 {가 邊(변)}

平 : 드르 평 → 훈차 ; 드르

∴ 嘉平 : 가드르 {현대어 : (물)갓들) → 현대 ☞ 加平 {물갓들}

|

|

|

|

경기도 가평군 가평읍 일대 : 고구려 근평현(斤平縣) → 돗귀두루(드르) |

경기도 가평군 남이섬 상공에서 촬영한 북한강변 : 멀리 도끼날 부분이 보인다. |

※ 경덕왕이 개칭한 본래의 의미는 가평월(嘉平月) - 음력 12월-을 의미하지만, 실은 가평군 일대 사람들이 수변 지역의 좁은 들판에 기대어 살아가기 때문에, 「물갓들」이라는 의미로 가평군(嘉平郡)이라고 개칭한 것이다. 그래서 가평군(嘉平郡)을 현재는 가평군(加平郡)이라고 부르는데, 가평(加平)도 역시 조선 중기의 말로 「가드르{현대어 : 물갓들}」이다. 경덕왕이 개칭하여 한화(漢化)한 지명에도, 지명을 담당한 신라의 하급 관리들은,「지형이라는 그림」을 염두에 두고, 개칭한 것이 눈에 띈다. 가장 대표적인 것이 신라 대목현(大木縣)과 경덕왕이 개칭한 혜자현(谿子縣)과의 대응 관계를 보면 한눈에 이 사실을 알 수 있다.

※ 이해를 돕기 위하여, 신라 대목현을 다시 탑재한다. 일단의 지명 학자들은 이 사실 조차도 알지 못하고 꿈속을 헤매고 있다. 아니 지적을 해 주어도, 집단 최면에 걸린 양, 마이동풍(馬耳東風)이다. 그들의 논저에 커다란 흠집이 나기 때문이다.

중국의 동북공정도, 고한국어족의 언어도, 한민족의 존립 자체도, 나라 사랑도 중요하지 않은 사람들이다. 오직 그들의 허접한 논저만 중요한 사람들이다. 필자는 자신이 많이 부족하다는 것만은, 확실히 알고 있다. 그런데, 그들은 자신이 무엇을 모르는지도, 모른다는 것이다.

|

|

|

|

경북 칠곡군 약목면 신라 대목현(大木縣) → 큰목골(한목골)

|

약목면 지형을 닮은 谿子(혜자) : 쇠뇌 谿子는 '계자'로도 읽는데, 이 부분은 혜자가 옳다. |

78) 강원도 평강군 평강읍 일대 : 고구려 어사납현(於斯內縣) : 엇두루(드르){현대어 : 가로들}

일운 부양(斧壤) : 돗귀두루(드르) {현대어 : 도끼들}

강원도 평강군 평강읍 일대는 매우 독특한 곳이다.

ⓛ 철원을 가르는 철책선 앞으로 평강고원이 펼쳐진다. 철원 판교리·내포리 일대 비무장지대에서 아스라이 펼쳐진 지평선의 끝이 평강고원이다. 고원을 만든 것은 추가령 구조곡을 가득 메운 용암이다. 용암이 식어 형성된 대지가 일차로 평강고원을, 그 아래쪽으로 철원평야를 만들었다. 용암 지역이지만 논농사가 가능한 것은 두꺼운 퇴적층과 풍화층이 2~4m나 쌓여 있기 때문이다.

② 평강읍에서 직선 거리로 8~10km 이상 떨어진 곳에 단층지대인 추가령구조곡이 있는데, 이 곳의 시작점은 평강군 북쪽 세포군 사이에 있는 추가령이다. 만약 이곳에 약간씩이나마 흐르는 물을 지명으로 삼았다면, 谷(곡)이었을 것이다. 따라서 추가령구조곡과는 평강을 작명케한 지형과는 상관 관계가 없다.

③ 평강읍에 동남쪽에 연이은 곳이 도끼 모양의 자연 호수인데, 1951년 미공군 비행기가 찍은 정찰 사진에 도끼 모양의 호수가 보이므로, 인공 호수가 이니고, 자연호수인 것이다. 이 도끼 모양의 호수가 일운 부양(斧壤)이라는 고구려 지명을 작명하도록 하였다.

④ 평강읍은 북한에 있는 고장이기 때문에, 정보가 부족하고, 그나마도 단편적이다. 북한의 지도나 지형도를 .png 파일로 담을 수 있도록 개방된 것 마저도, 2014년 4월 말 경이었다. 평강읍 북쪽을 동서로 가로지르는 연봉이 있음을 알아낸 것도, 바로 이무렵이었다. 그나마도 철원군에서 평강군 쪽으로 찍은 사진 중에 평강읍 바로 북쪽을 가로지르는 연봉이 찍혀 있어 다행이었다.

※ 아래 철원평야에서 철책선 넘어 평강읍을 바라보고 찍은 (두 장의 작자의 이름은 알 수 없지만 사진 참조), 해발 480~500m의 거의 수평으로 되어 있는 연봉이다. 27만 여년전에 용암이 흐르다가, 어떤 연유에서인지 모르지만, 이런 형태로 굳어진 것리라.

⑤ 아래 평강군 평강읍 위성사진과 항공사진 밑에 있는 두 장의 사진에 평강읍 북쪽을 가로지른 연봉이 찍혀있다. 이 연봉의 형균 높이는 480~500m 정도이고, 평강 고원이 해발 370~390m 정도이므로, 평강읍에서 보면, 120~130m 정도의 낮은 산이지만, 아래 사진에서 보다시피 거의 수평에 가까운 산이기 때문에, 고구려 어사납현(於斯內縣)이라는 본지명을 남겼다. 강원도 평강에 있는 독특한 두가지 지형이 본지명과 일운 지명을 남긴 것이다.

갑골문 도끼 斤 금문(金文)

㉠ 於 : 어 → 음차 ; 어

斯 : 사 → 음차 ; ㅅ → 於斯 → 엇 {현대어 : 가로}

內 : 들일(드릴) 납 → 훈음차 ; 두루(드르)

∴於斯內 : 엇두루(드르) {현대어 : 가로들} {가로+들} {들 = 평강 고웡 평야}

㉡ 斧 : 돗귀 부 → 훈차 ; 돗귀

壤 : 두루(드르) 양 → 훈차 ; 두루(드르)

∴ 斧壤 : 돗귀두루(드르) {현대어 : 도끼들}

※ 경기도 가형군의 옛 고구려 지명인 「근평현(斤平縣)」이 「돗귀두루(드르)」이므로, 중복에 의한 혼동을 피하기 위하여, 「어사납(於斯內) : 엇두루(드르) {현대어 : 가로들}」을 본지명으로 하고, 「부양(斧壤) : 돗귀두루(드르) {현대어 : 도끼들}」을 일운 지명으로 기록한 것이다. 이와같이 일운 지명은 지형이 두 가지일 경우에도 사용하고 있음을 알 수 있다.

※ 강원도 평강군 용암대지의 형성은, 약 27만년전에 평강군 평강읍 서남쪽 3km 정도 떨어진 오리산(해발 452m) 정상부에 있는, 직경 약 400m 정도의 화산체(분화구)의 용암 분출의 결과로 알려졌다. 이 곳에서 분출된 점성이 낮은 용암이, 평강읍 일대의 용암대지를 만들었다. 이곳으로부터 서쪽 10여 km 전방에 있는, 추가령 구조곡은, 차별 침식이 일어난, 유년기 지형이지만, 한반도 대부분의 강과 내는 노년기 지형에서 생긴, 아주 오래된 지형이다.

※ 이러한 평강읍 일대의 지형적 특징을 모르는, 일단의 지명 학자들은 엉뚱한 해석을 내어 놓고, 정설이라고 학술지에 등록해 놓고 우기고 있다. 그들은 於斯內(어사납)을 「엇내」라고 주장하고, 움직일 수 없는 「정설」로 만들었다. 정말로 이곳에 삼국사기 지리지에 기록될 정도의 내(內)가 보이는가? 들판만 있는가? 아래 평강읍 위성사진을 보라! 어디 내(川)가 형성될 수가 있는 지형인가? '도끼 호수'의 지대가 낮아, 이 일대의 물은 모두 호수로 모인다. '내'란 몇 개의 도랑물이 모여 만들어 지는 것이데, 도랑물이 모두 '도끼 호수'로 모였으니, 내(川)가 형성될 수가 없었던 것이다. 이 도끼호수의 물이 흐를 수만 있으면, 그때는 내(川)가 되는 것이다.

평강읍 남서쪽 3km 지점에 있는 오리산 화산체(분화구) - Daum 블로그 Lightlord에서 사진 전재

※ 강원도 평강군은 한반도에서 두 번째로 높은 고원평야이고, 유년기 지형이므로, 내(川)가 발달할 수가 없었다. 한탄강을 만든 연천수계의 발원지가 평강에 있는 추가령이고, 평강의 고원평야는 나무가 없는 밭으로 이루어졌으며 중앙부가 약간 높다. 내는 몇 개의 도랑물이 모여서 이루어 지는데, 고원평야(추가령구조대) 동쪽의 물은 도끼 모양의 호수로 모여든다. 또 서쪽으로 흐르는 물은, 비가 많이 올때에만, 밭두렁을 타고 서쪽에 있는 추가령구조곡으로 떨어지고, 적은 비는 밭으로 스며 들어간다. 내(川)가 발달하지 못한, 특수한 지형이므로, 지명어 內은 「내」로 읽으면 안되고, 國內城(국납성)처럼 「nap(납)」으로 읽어야 하고, 그 뜻은 「두루(드르)」이다.

※ 미심쩍으면, 아래 google의 지형도를 보면 확인이 가능하다. 「도끼호수」와「가로지른 연봉」이라는 두 개의 지형이 존재하기 때문에, 「엇두루(현대어 : 가로들)」, 일운「돗귀두루(현대어 : 도끼들」이라는 지명이 탄생한 것이다. 이로 미루어 광개토대왕의 신하나, 장수왕의 신하가 평강을 방문하여 지형을 세밀하게 관찰하였던 것이다. (지명학은 인문과학이고, 인문과학은 증거위주의 학문이어야 한다.)

※ 강원도 평강군은 고구려어 두가지를 증명해 주는 「지형이라는 그림」이 존재하는 곳이다.

㉠ 본지명과 일운 지명은 일치하지 않는다. 일치할 수도 있지만, 일치하지 않는 경우가 더 많다. 그 까닭은 지형이 둘이거나, 부연 설명을 해야하는 기능을 가지고 있기 때문이다.

㉡ 강원도 평강군 평강읍에는 내(川)가 없으므로, 지명어 內은 「납」으로 읽어야 하고, 그 뜻은 「두루(드르)」이다.

※ 안타까운 현실은 일단의 지명 학자들에게 이 사실을 지적해 주면, 관심을 갖는 듯 하다가, 이내 연락을 끊어 버린다. 논쟁을 벌리다 불리해지면 필자의 mail을 스팸 등록을 해 원천 차단하는 것이다. 그 까닭은 그들의 논저에 문제가 발생했기 때문이다. 논저는 많은 논쟁 끝에 탄생하는 법인데, 한국의 현실은,「논문을 교차 심사」해서, 별다른 논쟁없이 서로 통과시켜 주기 때문이다. 논저에 시시비비(是是非非)를 따지면, 언젠가는 본인도 불리해 지기 때문에, 서로「좋은 것이 좋은 것이여!」다. 한국의 지명학은 그야말로 무풍지대(無風地帶)인데, 누가 시시비비를 할 것인가? 게다가 같은 학회지를 이용하는 회원들인데, 밉보이면 지명학에 관련된 논문 한 편도 만들 수 없다. 상황이 이러하니, 대학측과 교육부에 제출할 한 편의 논문 제작이 중요한 것이지, 연구다운 연구가 중요한 것이 아닌 것이다.(그들은 이련 연구로 거액의 연구비를 신청했다.) 이러한 상황이 해방 후 70년간 계속됐다.

|

|

|

|

강원도 평강군 평강읍 일대 : 고구려 어사납현 (於斯內縣) : 엇두루(드르){현대어 : 가로들} 부양(斧壤) : 돗귀두루(드르) {현대어 : 도끼들} |

1951년경 미군이 촬영한 항공사진에, 평강읍을 가로지른 연봉과 도끼모양의 자연 호수가 찍혀 있다. |

|

|

|

|

강원도 평강군 평강읍 북편을 가로지른 연봉 : 철원평야에서 북쪽을 촬영한 사진에서 취했다. <좌우 두 사진은 인터넷에서 취한 사진이다.> |

철책선에서 바라본 철원 궁예 도읍지 뒷 쪽으로 평강군 고원평야가 펼쳐졌는데, 왼쪽으로 평강읍 북쪽을 가로지른, 수평에 가까운 연봉이 찍혔다. |

79) 경기도 남양주시 일대 : 고구려 골의납(骨衣內) : ![]() 리두루(드르) {현대어 : 꼬리들}

리두루(드르) {현대어 : 꼬리들}

고구려 골의노(骨衣奴) : ![]() 리부리{현대어 : 꼬리벌}

리부리{현대어 : 꼬리벌}

백제 고리성(古利城) : ![]() 리부리{현대어 : 꼬리벌}

리부리{현대어 : 꼬리벌}

경기도 남양주시 조안면 일대는 남한강과 북한강이 만나 한강을 이루고, 이 한강물이 경안천과 만나는 곳에 있다. 남양주시 조안면 능내리 일대로 보는 까닭은, 삼국사기 지리지 37권에 기록된 골의납(骨衣內)과 동 지리지 35권의 골의노(骨衣奴)로 기록된 고구려 지명과 광개토왕릉비에 기록된 백제로부터 공취한 고리성(古利城)이, 중기 조선어 「![]() 리」와 음이 비슷하기 때문이다. 실제로 「

리」와 음이 비슷하기 때문이다. 실제로 「![]() 리 그림」이 남양주시 조안면 능내리와 유사하다.

리 그림」이 남양주시 조안면 능내리와 유사하다.

꼬리 尾자 전서(篆書)

전술했다시피 고구려 지명어「內(납)」은「두루(드르) {현대어 : 들}」의 훈음차임을 고증한 바 있다. 그렇다면 골의노(骨衣奴)라는 지명에 기록된 「노(奴)」는 「內(납)」과 같은 뜻이어야 한다. 부연하면「內(납)」은「두루(드르) {현대어 : 들}」이므로, 「노(奴)」는 「내(川)」나 내의 강원도 방언 「나리」가 아니고, 「두루(드르)」와 같은 뜻이어야 한다. 노(奴)의 훈에는 「ⓛ 명사 ; 죵 ② 동사 ; 부리다」가 있으므로, 「② 동사 ; 부리다」를 훈음차로 사용한 것을 미루어 알 수 있다.

㉠ 骨衣 : 골의 → 음차 ; 골의 → ![]() 리 { '골의'와 '

리 { '골의'와 '![]() 리'가 음이 비슷하다.}

리'가 음이 비슷하다.}

內 : 드릴(드리다) → 훈음차 ; 두루(드르)

∴ 骨衣內 : ![]() 리두루(드르) {현대어 : 꼬리들}

리두루(드르) {현대어 : 꼬리들}

㉡ 骨衣 : 골의 → 음차 ; 골의 → ![]() 리 { '골의'와 '

리 { '골의'와 '![]() 리'가 음이 비슷하다.}

리'가 음이 비슷하다.}

奴 : 부릴(부리다) → 훈음차 ; 부리(夫里) {백제의 夫里(부리)와 음이 같다.}

∴ 骨衣奴 : ![]() 리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}

리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}

㉢ 古利 : 고리 → 음차 ; 고리 → ![]() 리 { '고리'와 '

리 { '고리'와 '![]() 리'가 음이 비슷하다.}

리'가 음이 비슷하다.}

城 : 부리 성 → 훈음차 ; 부리(夫里) {백제의 대표적인 지명어는 부리(夫里)이다.}

∴ 古利城 : ![]() 리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}

리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}

※「骨衣奴 : ![]() 리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}」= 백제「古利城 :

리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}」= 백제「古利城 : ![]() 리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}」

리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}」

※「骨衣內 : ![]() 리두루(드르) {현대어 : 꼬리들}」=「骨衣奴 :

리두루(드르) {현대어 : 꼬리들}」=「骨衣奴 : ![]() 리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}」

리부리(夫里) {현대어 : 꼬리벌}」

∴ 「{현대어 : 꼬리들}」= 「{현대어 : 꼬리벌}」. 현대어로도 「들」=「벌」이 아닌가? 고구려와 백제는 지명어 「두루(드르) {현대어 : 들}」과「부리(夫里) {현대어 : 벌}」이라는 언어를 공유하고 있음을 알 수 있다.

※ 고구려 骨衣內(골의납)을 骨衣內(골의내)로 읽을 수도 있다. 왜냐하면 AD475년 장수왕 시기는 한어 중고음 시기일 가능성이 높은 때이기 때문이다. 고구려가 骨衣內(골의내)로 읽어,「 ![]() 리내」라고 했을 때, 말도 안되는 일이 벌어지게 된다. 남양주시는 한강변에 있는 곳인데, 남한강과 북한강이 모여 흐르는. 이 큰 물을 백제도, 신라도 모두 한수(漢水)라 했다. 이 큰 한수(漢水)에 있는 '고리성(古利城)'은 광개토대왕의 군대도 공취(攻取)한 곳인데, 두물머리를 지나, 남한강과 북한강이 합쳐진 물, 한수(漢水)를 내(內)라고 했다는 것은 어불성설이다.

리내」라고 했을 때, 말도 안되는 일이 벌어지게 된다. 남양주시는 한강변에 있는 곳인데, 남한강과 북한강이 모여 흐르는. 이 큰 물을 백제도, 신라도 모두 한수(漢水)라 했다. 이 큰 한수(漢水)에 있는 '고리성(古利城)'은 광개토대왕의 군대도 공취(攻取)한 곳인데, 두물머리를 지나, 남한강과 북한강이 합쳐진 물, 한수(漢水)를 내(內)라고 했다는 것은 어불성설이다.

광개토대왕릉비문에도 '아리수(阿利水)'로 되어 있고, 그 기록을 남긴 왕은, 그의 아들인 장수왕이다. 만약 한수와 관련된 지형이라, 물이라는 지명이 필요했으면, 아리수와 마찬가지로, 骨衣水(골의수)라고 했을 것이다. 더욱이 고구려는 광개토왕릉비문에 의하면, 이 일대를 아리수(阿利水)라 했는데, 수(水) 보다 격하시켜 '骨衣內(골의내)'라고 했다는 것 역시 어불성설이다. 삼국사기에 기록된, 한반도에 있는 강 중에, 수(水)로 기록된 강은, 「압록수, 살수, 패수, 한수」밖에 없다. 그런데 한수(漢水)를 내(川)라니...

삼국사기 어느 기록도 두 물이 합쳐진 한수(漢水)를, 내(川)라고 했다는 기록은 찾을 수 없다. 한수(漢水)는 내(內)가 아니고 수(水)이다. 해석의 잘 잘못을 떠나서, '두물머리'를 지나서 흐르는 한수(漢水)를, 내(川)라고 하는 사람들은, 지명 학자 밖에 없다. 지명어는 항상 일목요연(一目瞭然)하게 흐름이 같은 법인데, 그들은 고려의 풍양현이 지금 어느 곳에 있는 줄도 모른다.

|

|

|

|

경기도 남양주시 조안면 일대 : 고구려 골의납(骨衣內) → 고구려 골의노(骨衣奴) : |

꼬리 巴(파) 자 금문(金文) 및 강아지 꼬리 사진 |

80) 경상북도 청송군 진보면 : 신라 칠파화현(漆巴火縣) : 치![]() 리

리![]() {현대어 : 치꼬리벌}

{현대어 : 치꼬리벌}

경상북도 청송군 진보면 일대의 신라의 옛 지명은 칠파화현(漆巴火縣)이다. 이 지명을 해석하는데, 사람들은 흔히 쓰는 수법이 있다. 경상남도 함안군 칠원읍(漆原邑)은 그야말로 옷칠나무가 많아서 붙은 이름이다. 그런데 진보면(眞寶面)도 「漆巴火(칠파화)」이므로, 「옻![]() 」쯤으로 해석한다. 「巴(파)」는 제대로 해석이 안되므로, 구렁이 담넘듯이 넘어 간다. 해석이 가능하다고 생각하는 한 두 글자만 해석하고 나머지는 해석을 하지 않은 채 「이런 뜻이다」라고 넘어 간다. 이것이 지금까지 해 왔던 수법이다.

」쯤으로 해석한다. 「巴(파)」는 제대로 해석이 안되므로, 구렁이 담넘듯이 넘어 간다. 해석이 가능하다고 생각하는 한 두 글자만 해석하고 나머지는 해석을 하지 않은 채 「이런 뜻이다」라고 넘어 간다. 이것이 지금까지 해 왔던 수법이다.

그처럼 해야하는 까닭은 있었다. 정확히 해석할「기준」이 없었기 때문인데 진보면 합강리에는 동물이 꼬리를 치켜든 「그림」이 버티고 있는 것이 아닌가? 삼국이 모두「지형이라는 그림」을 기준으로, 저들의 언어를 「한자」에 실어 놓은 것을, 미처 깨닫지 못한 채, 해방후 70년의 세월을 허비한 셈이다. 그런데도 일단의 지명 학자들은, 언어 학자가 지명 학자를 자처하면서, 그들의 논저가 정설이라고 우긴다. 저들은 언어학자일 뿐이지, 지명 학자가 아니다.

필자는 한국지명학회 회장에게 본 考(고)에 나와 있는 지명을 포함하여, 총 95개 정도의 삼국시대 지명에 대해, 2015. 7. 7일 경 공개 질의서를 보낸 바 있다. 내용이 방대하므로 시간이 걸리겠지만, 답변이 오는대로, 그 답변과 함께 공개 질의서를 탑재하도록 하겠다. 어느 누가 옳은지 판단해 주시기 바란다.

염려스러운 점은 그들은 불리하면, 침묵한다는 것이다. 그들의 논문을 지켜야 하기 때문이다. 시간이 해결해 줄 것이라는 믿음이 있으니까...

과연 그럴까?

漆 : 칠 → 음차 ; 칠 → 치 {'칠'과 '치'가 음이 비슷하다.}

巴 : ![]() 리 파 → 훈차 ;

리 파 → 훈차 ; ![]() 리

리

∴ 漆巴火 : 치![]() 리

리![]() {현대어 : 꼬리를 치켜든 벌} {옻

{현대어 : 꼬리를 치켜든 벌} {옻![]() 이 아니다.}

이 아니다.}

|

|

|

|

경상북도 청송군 진보면 일대 : 신라 칠파화현 (漆巴火縣) : 치 |

꼬리를 치켜든 강아지와 꼬리 巴(파) 자 갑골문 |