저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

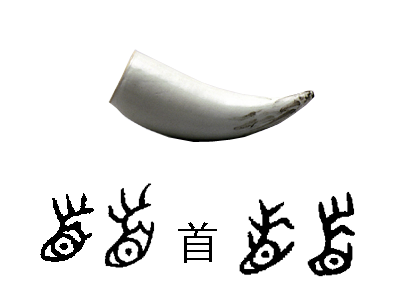

51) 강원도 춘천시 일대 : 고구려 우수주(牛首州) 일운 우두주(牛頭州) : 쇠마리골

강원도 춘천시 일대에 북한강과 소양강 두 물이 만나서 만든 지형은 「쇠뿔」모양의 지형을 만들었다. 이를 관측한 고구려인은 '쇠뿔'이 「소머리」이 붙어 있으므로, 「우수주(牛首州) 일운 우두주(牛頭州) : 쇠마리忽」이라 작명하였다. 원삼국은 단 한번도 같은 국가에 속한 적이 없었다. 어떻게 삼국이 모두 「지형이라는 그림」을 근거로 지명을 작명했을까? 그것은 원삼국의 조상이 하나의 국가를 건설한 때가 있었던 것인데, 숫자는 얼마인지 알 수 없지만, 그들의 조상 중의 대당수가 고조선 유민이었던 것이다. 어쩌면 현대어의 모태음(母胎音)은 고조선어일지 모른다는 것이다.

저들은 고유한 문자가 없었던 시절에, 한자를 안다는 것은, 대단한 특권이었던 것이다. 삼국사기 지리지에 기록된 「지명어」는 모두 쉽고, 기본적인 한자로만 이루어 졌다. 기본적인 한자는 고조선 유민에 의해, 암기 교육을 통해 대대로 전해진 것이다.

牛 : 소 우 → 훈차 ; 소(쇠)

首 : 마리 수 → 훈차 ; 마리

∴ 牛首州 : 소(쇠)마리忽 {현대어 : 소머리골}

|

|

|

|

강원도 춘천시 일대 : 고구려 우수주(牛首州) 일운 우두주(牛頭州) : 쇠마리골

|

쇠 뿔 사진과 「머리 首(수)」자 금문(金文) |

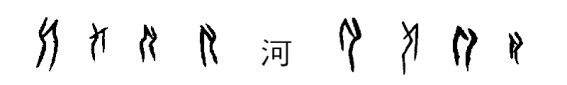

52) 강원도 강릉시 일대 : 고구려 하슬라주(何瑟羅州) : 믈슬부리

일운 하서량(河西良) : 믈셔곳 또는 믈션곳

강원도 강릉시 일대에서 가장 유명한 곳은 경포대이다. 경포대를 빼 놓고 강릉을 논할 수 없다. 그런 까닭으로 현재도 「강릉(江陵) → 물언덕」이라고 부른다. 강릉 경포대 일대를 관측한 고구려인은 「하서량(河西良) : 믈셔곶{현대어 : 물선곶}」이라 작명하였다. 아울러 하슬라(何瑟羅)라고도 불렀는데, 아무리 생각해도 「何(하)」는 「河(하)」의 오기인 것으로 추정한다. 그 까닭은 '강릉(江陵)'과 '물 河'의 대응관계로 보아도, 「何(하)」는 「河(하)」가 옳은 것으로 추론 한다. 고대에는 붓으로 흘려 쓴 관계로, 「물 氵(수)」를 흘려 쓰면 「사람 亻(인)」으로 착각을 할 수 있기 마련이다.

㉠ 河 : 믈 하 → 훈차 ; 믈 {고구려어 水(수)에도 '勿(믈)'이 있음을 덕물현에서 밝힌바 있다.}

西 : 셔 → 음차 ; 셔(셔다)

良 : 고들(곧을) 량→ 훈음차 ; 곳

∴ 河西良 : 믈셔곳 또는 믈션곳 {현대어 : 물이 서있는 곳}

㉡ 河 : 믈 하 → 훈차 ; 믈

瑟 : 슬 → 음차 ; 슬(스다, 셔다.)

羅 : 벌 라 → 훈음차 ; 벌 → 부리 {벌과 부리가 음이 비슷하다.}

∴ 河瑟羅 : 믈슬부리 또는 믈션부리 {현대어 : 물이 서 있는 벌판}

㉢ 江 : 믈 江 → 훈차 ; 믈

陵 : 언덕 릉 → 훈차 ; 언덕

∴ 江陵 : 믈언덕 {강릉은 경포대의 물이 었는 언덕이라는 의미를 가지고 있다.}

|

|

|

|

강원도 강릉시 일대 : 고구려 하슬라주(何瑟羅州) 일운 하서량(河西良) : 믈슬부리 또는 믈셔(션)곳

|

경포대 상공에서 동해를 보고 촬영한 항공사진 |

물 河(하)자 갑골문

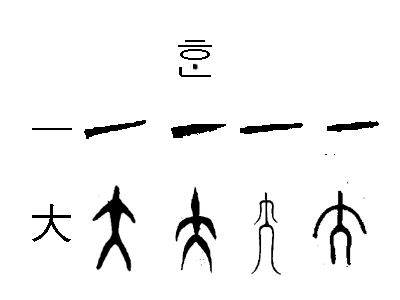

53) 서울특별시 일대 : 고구려 한산주(漢山州) → ![]() 골

골

서울특별시 도봉구와 고양시 일대에 세계적인 명산이 있다. 세계적으로도 도심에 이처럼 멋지고 높은 산이 없는 것이다. 북한산 비봉에는 진흥왕 순수비가 있고, 고구려는 한산주(漢山州)라는 지명을 여기에서 비롯했다. 우리 언어에 「![]() 」이라는 말은 두 가지의 경우에 쓰인다. 바로 「一」과 「大」의 경우에 모두 쓰였다.

」이라는 말은 두 가지의 경우에 쓰인다. 바로 「一」과 「大」의 경우에 모두 쓰였다.

「하나」는「![]() 」에서 비롯되었고, 「

」에서 비롯되었고, 「![]() 글」은 「큰글」에서 비롯되었다. 고구려어 「

글」은 「큰글」에서 비롯되었다. 고구려어 「![]() (漢, 閑)」은 「一과 大」로 쓰였는데, 고구려 숫자 삼(三)은 과연 무엇일까?

(漢, 閑)」은 「一과 大」로 쓰였는데, 고구려 숫자 삼(三)은 과연 무엇일까?

{참고 : Chapter 1, 10) 고구려 한홀(漢忽) : ![]() 忽 참조. 고구려 웅한이(熊閑伊)는, 다음 54) 참조.}

忽 참조. 고구려 웅한이(熊閑伊)는, 다음 54) 참조.}

漢 : ![]() → 음차 ;

→ 음차 ; ![]()

山 : 뫼 산 → 훈차 ; 뫼

∴ 漢山州 : ![]() 뫼忽 (

뫼忽 (![]() 골) {현대어 : 큰산골}

골) {현대어 : 큰산골}

※ 북한산(북쪽에 있는 큰산)은 AD475년 백제로부터 공취(攻取)한, 가장 크고 멋진 산이다.

|

|

|

|

서울특별시 일대 : 고구려 한산주(漢山州) →

|

우리 고한국어족의 언어 ' |

54) 황해남도 과일군 서남쪽 황해남도 장연군과 경계 지역 : 고구려 웅한이(熊閑伊) : 곰![]() 이

이

고구려 웅한이(곰![]() 이)는 본디 황해남도 송화군 땅이었다. 송화군을 둘로 나누어 서쪽 부분을 과일군으로 개칭했다. 과일 나무가 장 되기 때문에 붙은 이름이다. 이 과일군에 고구려 「마경이(麻耕伊)」「판마곶(板麻串)」「굴천(屈遷)」「웅한이(熊閑伊)」라는 이름을 작명케한 지형이 몰려 있다.

이)는 본디 황해남도 송화군 땅이었다. 송화군을 둘로 나누어 서쪽 부분을 과일군으로 개칭했다. 과일 나무가 장 되기 때문에 붙은 이름이다. 이 과일군에 고구려 「마경이(麻耕伊)」「판마곶(板麻串)」「굴천(屈遷)」「웅한이(熊閑伊)」라는 이름을 작명케한 지형이 몰려 있다.

고구려 웅한이(곰![]() 이)는 풍장산 남쪽을 흐르는 내(川) 이름이 무엇인지는 알 수 없지만, 서해 바다와 어울려서 만든 지형은 「동물 그림」이다. 이 그림을 관측한 고구려인은「웅한이(熊閑伊) → 곰

이)는 풍장산 남쪽을 흐르는 내(川) 이름이 무엇인지는 알 수 없지만, 서해 바다와 어울려서 만든 지형은 「동물 그림」이다. 이 그림을 관측한 고구려인은「웅한이(熊閑伊) → 곰![]() 이{현대어 : 곰큰것}」라고 작명하였다. 웅한이에서 「閑(한)」은 「

이{현대어 : 곰큰것}」라고 작명하였다. 웅한이에서 「閑(한)」은 「![]() → 큰」으로 쓰였다. 또한 「伊(이)」는 「마경이(麻耕伊) → 삼받갈이」와 같은 방법으로 사용하였다.

→ 큰」으로 쓰였다. 또한 「伊(이)」는 「마경이(麻耕伊) → 삼받갈이」와 같은 방법으로 사용하였다.

고구려는 한홀(漢惚)을 「![]() 一」자 지형에 사용하였고, 한산주(漢山州)와 웅한이(熊閑伊)에서는 「

一」자 지형에 사용하였고, 한산주(漢山州)와 웅한이(熊閑伊)에서는 「![]() 大」자로 사용하였다. 이는 「지형이라는 그림」을 통하여 판독한 결과다. 삼국의 고지명에 대한「대응 관계」는 「지형이라는 그림」과의 「대응 관계」인 것이다. 지명학자들이여! 이제 꿈에서 깨어 나시라!

大」자로 사용하였다. 이는 「지형이라는 그림」을 통하여 판독한 결과다. 삼국의 고지명에 대한「대응 관계」는 「지형이라는 그림」과의 「대응 관계」인 것이다. 지명학자들이여! 이제 꿈에서 깨어 나시라!

熊 : 곰 웅 → 훈차 ; 곰

閑 : 한 → 음차 ; ![]()

∴ 熊閑伊 : 곰![]() 이{현대어 : 곰큰것}」

이{현대어 : 곰큰것}」

|

|

|

|

황해남도 과일군 서남쪽 일대 : 고구려 웅한이(熊閑伊) → 곰

|

이해를 돕기 위해, 황해남도 과일군 서남쪽 일대를 포토샵으로 삭제하기 전의 모습이다. |

「곰 熊(웅)자 전서(篆書)」

55) 경상남도 창원시 진해구 일대 : 신라 웅지현(熊只縣) → 곰이골 {현대어 : 곰골}

경상남도 창원시 진해구 일대는 진해 해군기지로 유명한 곳인데, 안골포 서쪽에 있는 지형이 동물의 머리 모습을 하고 있는데, 이 「그림」을 판독한 신라인은 「웅지현(熊只縣) → 곰이골 {현대어 : 곰골}」이라 작명하였다. 진해구는 경주에서 발견한 금석문에 「웅(熊)」으로 기록된 것으로 미루어, 「只(지)」는 「이 지」로, 음조율로 사용한 것으로 추론한다. 신라에도 「곰」의 지형이 있었던 것이다. 이는 우연이 아니라, 삼국이 모두 「지형이라는 그림」을 보고 작명하였기 때문에, 해석이 가능한 것이다.

熊 : 곰 웅→ 곰

只 : 이 지 → 이

∴ 熊只縣 → 곰(이)골

|

|

|

|

경상남도 창원시 진해구 일대 : 신라 웅지현(熊只縣) → 곰이골 {현대어 : 곰골}

|

곰 캐릭터와 「곰 熊(웅)」자 갑골문(왼쪽) 및 전서(오른쪽) |

56) 중국 길림성 집안현 : 고구려 國內城(국납성) → 「나라두루(드르)忽」

중국 길림성 집안현은 두 번째 고구려 수도로, 첫 번째 수도는 환인시 오녀산성을 배후산성으로 하고 남쪽에 위치한 홀본(忽本)인데, 이 곳이 고구려라는 국호를 낳은 「귀忽(현대어 : 귀골)」임을 밝힌바 있다.{Chapter 1. 20) 고구려의 초기 국명은 구려(句麗) 참조}

그런데 고구려는 2대 유리왕 21년(AD2년)에 國內(국납)으로 도읍을 옮겼다. 현재 우리가 발음하는 國內(국내)는 한어(漢語) 중고음 시대의 발음이다.유리왕 21년(AD2년)은 한어(漢語) 상고음 시대로 「內」의 발음이 지금과 달라서, 중국은 「n![]() p」으로 발음했고, 한국 한자음은 「nap」으로 발음했다. 고구려가 「nap」으로 발음한 흔적이 옥편에 「內」의 두 가지 음으로 남아 있다. {內 : ⓛ 안 내, ② 들일 납}

p」으로 발음했고, 한국 한자음은 「nap」으로 발음했다. 고구려가 「nap」으로 발음한 흔적이 옥편에 「內」의 두 가지 음으로 남아 있다. {內 : ⓛ 안 내, ② 들일 납}

國 : 나라 국 → 훈차 ; 나라

內 : 들일 납 → 훈음차 ; 두루(드르)

{'드리'가 .두루'나 '드르'와 음이 비슷하고, 조선 중기「風納(풍납 → 바람드르)」와 사용법이 같다.}

∴ 國內 : 나라두루(드르)

{최세진의 훈몽자회에 「드르」로 기록되어 있고, 함경도 방언에 「두루」가 있는 것으로 미루어, 고구려어를 두루(드르)로 병기하였다. (Chapter 1. 14) 백제 고미현(古彌縣) 참조.)

중국이 동북공정으로 고구려 역사를 중국 역사에 편입하려고 시도하고 있다. 그런데 한국의 지명학자들이 어처구니 없게도 고구려 國內城을 「나라내」로 기록하고 있다. 이는 망발로 고구려가 國內(국납) 지역으로 천도한 AD2년에는「內」를「nap(납)」으로 발음했는데, 그로부터 최소한 200~300년이 지난 후에야 중국으로부터 「nui」라는 음이 들어와「nai(내)」로 발음하기 시작했는데, 중국인들이 한국 지명학자들의 논문을 읽는다면, 배꼽을 쥐게 될 것이다. 고구려 지명어「內」는「두루(드르)」의 훈음차이지. 「'내(川) ' 또는 강원도 방언 '나리'」의 음차가 아니다. 고구려는 광개토왕릉이 있는, 이 넓은 들판이 필요했던 것이다.

이는 의도한 바는 아니겠지만, 이들의 논저는 중국의 동북공정에 일조를 하는 매국 행위로, 논저를 모두 수정하여야 마땅한 일이다. 고구려는 중고음 시대에 들어와서야 「內」의 음에, 「nai(내)」와「nap(납)」이라는 두가지 한자음이 병존했고, 그 영향으로 현재까지 옥편에 기록되어 있는 것이다. 가장 확실한 한어 중고음 시대는, 수나라와 당나라 시대이다.

|

|

|

|

중국 길림성 집안현 : 고구려 國內城(국납성) → 「나라두루(드르)忽」

|

나라두루(드르) 적석총 무덤군. 고구랴는 적석총을 신성시했던 나라였다. |

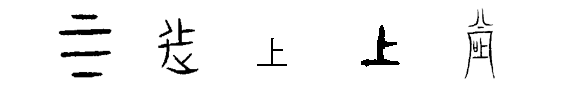

57) 중국 길림성 집안현 산성자산성 : 고구려 위나암성(尉那巖城) → 위![]() 바회城

바회城

지명학자들은 고구려 지명어 「나(那)」를 「내(川)」또는 내(川)의 강원도 방언「나리」의 음차로 보고 있다. 그런데, 아래 왼쪽 지형도는 고구려 위나암성(尉那巖城)이다.(붉은 실선 안쪽) 오른쪽은 위나암 정상부에 있는 환도산성 유적지이다. 위나암성(尉那巖城)이란 위나(尉那)에 있는 암성(巖城)이란 말이다. 이 험준한 산에, 살골짜기를 졸졸 흐르는 물 외에, 삼국사기에 기록될 정도의 내(川)가 있을리가 없다. 고구려는「나(那)」자에 있는「언덕 阝(부)」를 근거로, 「따 那(나)」로 사용한 것으로 추론한다.

尉 : 위 → 음차 ; 위 {고구려 거홀(車忽) 일운 상홀(上忽)의 대응 관계로 보아, 上은 "위 上"이다.}

那 : ![]() 나 → 훈차 ;

나 → 훈차 ; ![]() {「언덕 阝(부)」에 의거... }

{「언덕 阝(부)」에 의거... }

巖 : 바회 암 → 훈차 ; 바회

∴ 尉那巖城 : 위![]() 바회城 {현대어 : 윗땅고개城}

바회城 {현대어 : 윗땅고개城}

※'위내바회'로 해석하면, 현대어로 '윗내고개城'인데, 국납성(國內城) 북쪽 성산자산 밑에는, 계곡에서 졸졸 흐르는 계류수외에,「내(川)」라고 불릴 만한 물이 흐르지 않는다. {백제의 경우는 部(부)를 阝(부)로 기록했다.} 삼국시대 기록은 현대와 다를 수 있음을 상기해야 한다. 참고로 고대에 왕은 남면(南面)하므로, 북쪽이 '위'이고, 남쪽이 '아래'이다. 위나암성은 국납성(國內城) 북쪽에 있다.

<북으로 올라 가는 것을 북상(北上)이라 하고, 남으로 내려 가는 것을 남하(南下)라고 한다.>

※ 고구려는 고대어 '바회(현대어 : 바위)'를 「파의(巴衣)」,「파혜(波兮)」등으로 표기했지만, 서울특별시 금천구에 있는「제차파의현(齊次巴衣縣) →공암(孔巖)」은 「바회 巖(암)」이지만, 「밀파혜(密波兮) → 미르바회」의 경우는 「고개」다. 이는 고개가 대체로 바위로 되어 있기 때문인데, 현제명의 '바위고개'라는 동요를 생각하면 된다. 고구려 위나암성도 고개 위를 깎고 다져서 만든 성이므로, 「바회 巖(암)」으로 표기했지만, 실제는 「고개」다.

|

|

|

|

중국 길림성 집안현 산성자산성 : 위나암성(尉那巖城) → 위

|

위나암성 정상부에 있는 궁궐터 유적지 물이 부족했을 텐데, 어떤 방법으로 해결했을까? |

「위 上」자 금문(金文)

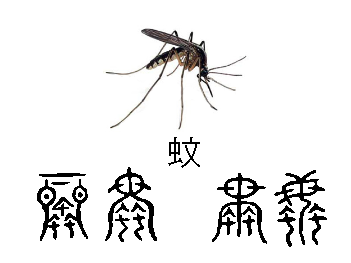

58) 경상북도 경주시 외동읍 모화리 : 신라 문화군(蚊化郡) → 모긔떼골. 일운 모화(毛火) → 모긔벌

경상북도 경주시 외동읍 모화리 관문성은, 왜구로부터 경주를 방어하는 중요한 관문이었다. 이 관문성이 속한 군(郡)을 「문화군(蚊化郡) → 모긔떼골」이라 불렀고, 일운 「모화(毛火) → 모긔벌」라고도 칭했던 곳이다. 예나 제나 모기는 성가신 곤충이다. 특히 해안 모기는 물리면 통증이 심하다. 지형. 지물 대신에 '모기'라는 곤충도 작명의 기제로 사용하였다.

㉠ 蚊 : 모긔 문 → 훈차 ; 모긔

化 : 될(되다) 화 → 훈음차 ; 되 → 떼 {'되'와 '떼'가 음이 비슷하다.}

∴ 蚊化郡 : 모긔떼골

㉡ 毛 : 모 → 음차 ; 모(긔) {'모긔'에서 '긔'가 생략된 형태이다.}

火 : 불 화 → 훈음차 ; ![]()

∴ 毛火) → 모(긔)![]() {현대어 : 모기벌}

{현대어 : 모기벌}

|

|

|

|

경상북도 경주시 외동읍 모화리 : 신라 문화군(蚊化郡) → 모긔떼골. 일운 모화(毛火) → 모긔벌

|

모기 캐릭터 및 「모긔 蚊」자 전서 |

59) 경상북도 경산시 압량면 일대 : 진한 소국 압량국(押梁國) → 누르![]() 돌나라

돌나라

60) 경상북도 경산시 자인면 일대 : 신라 노사화현(奴斯火縣) → 죵것발골

금호강과 남천 및 오목천이 만나서 만든 지형이 대단히 흥미를 더한다. 손과 발을 옆에서 바라본 형상이 위성 지도위에 그려 있다. 옛 압량군에 속했던 「손 모양의 그림」은 남천을 누르고 있고, 옛 자인현에 속했던, 압량면 금구리는 오목천을 맨발로 밟고 있다. 이 「손 모양의 그림」은 진한 소국 「압량국(押梁國) → 누르![]() 돌나라」라는 국호를 작명케 하였고, 「맨발 모양의 그림」은 신라의「노사화현(奴斯火縣) → 죵것발골」이라는 옛 지명을 낳았다. 신라 경덕왕은 압량군을 장산군(獐山郡)으로 개칭했고, 노사화현은 자인현으로 개칭했다.

돌나라」라는 국호를 작명케 하였고, 「맨발 모양의 그림」은 신라의「노사화현(奴斯火縣) → 죵것발골」이라는 옛 지명을 낳았다. 신라 경덕왕은 압량군을 장산군(獐山郡)으로 개칭했고, 노사화현은 자인현으로 개칭했다.

㉠ 押 : 누를(누르다) 압 → 훈차 : 누르![]()

梁 : 돌 량 → 훈음차 ; 돌

∴ 押梁國 : 누르![]() 돌나라 {현대어 : (손이) 도랑을 누르는 나라}

돌나라 {현대어 : (손이) 도랑을 누르는 나라}

㉡ 獐 : ![]() 장 → 훈음차 ;

장 → 훈음차 ; ![]() → 누르 {노루라는 동물은 털색깔이 누르스름해서 붙은 이름이다.}

→ 누르 {노루라는 동물은 털색깔이 누르스름해서 붙은 이름이다.}

山 : 뫼 산 → 훈차 : 뫼

∴ 獐山郡 : ![]() 뫼골 {실제는 누르는뫼골 이다.}

뫼골 {실제는 누르는뫼골 이다.}

※ 지명학자들은 이 지형을 본 일이 없다. 그런 까닭으로 「![]() 獐(장)」과「누를 押(압)」을 대응시켜 押梁(압량)을 가을에 오곡이 익어가는,「누런 들」로 해석했다. 이렇게 대응 시킨 것은 나무랄 데가 없는 모범 답안처럼 보인다. 그런데 아래 왼쪽 그림에서 보는 것처럼 「지형이라는 그림」은 「도랑을 누르고」있다. 진한 소국 압량국(押梁國)은 손이 도랑을 누르고 있는 「지형」을 보고 국호를 작명한 것이다. 押(압)과 獐(장)의 대응 관계는 「누르다(押)」: 「누르다(獐)」의 관계인 것은 틀림 없다. 다만 차이점은 「지도를 보았느냐?」「지도를 보지 못하였느냐?」의 차이점이 있다.

獐(장)」과「누를 押(압)」을 대응시켜 押梁(압량)을 가을에 오곡이 익어가는,「누런 들」로 해석했다. 이렇게 대응 시킨 것은 나무랄 데가 없는 모범 답안처럼 보인다. 그런데 아래 왼쪽 그림에서 보는 것처럼 「지형이라는 그림」은 「도랑을 누르고」있다. 진한 소국 압량국(押梁國)은 손이 도랑을 누르고 있는 「지형」을 보고 국호를 작명한 것이다. 押(압)과 獐(장)의 대응 관계는 「누르다(押)」: 「누르다(獐)」의 관계인 것은 틀림 없다. 다만 차이점은 「지도를 보았느냐?」「지도를 보지 못하였느냐?」의 차이점이 있다.

㉢ 奴 : 죵 노 → 훈차 ; 죵

斯 : 이 것 사 → 훈차 ; 것

火 : 불 화 → 불 훈음차 ; 발 ('불'과 '발'이 음이 비슷하다.)

∴ 奴斯火縣 : 죵것발골 {맨발의 지형을 보고, 신라인은 '죵것발'이라 칭했다.}

※ 지명 학자들 이야기를 더 해야 한다. 지명어 「奴(노)」는 「내(川)」나「강원도 방언 '나리'」의 음차로 보고 있다. 斯(사)는 해석이 안되니까 묵살하고, 대충 「내(川)가 있는 벌판」쯤으로 얼버무리고 있는 현실이다. 제대로 해석을 못하고 있다. 그 까닭은 「해석의 잣대가 없기 때문」인데, 흥미롭게도 삼국인들은 모두 「지형이라는 그림」을 잣대로 제시하고 있다. 거듭 강조하지만, 필자와 지명 학자와의 차이점은 「지도를 보았느냐?」「지도를 보지 못하였느냐?」의 차이점에 있다. 그들은 선조들이 후손에게 남겨준 지혜를 알지 못하고, 삼국의 언어를 망치고 있다.「지형이라는 그림」과 「삼국사기 지리지에 기록한 초기 지명의 대응 관계」야 말로 진정한 대응 관계인 것이다. 「지형이라는 그림」속에 삼국의 언어가 새겨져 있는 것을 그들은 모르고 꿈속을 헤매고 있다.

|

|

|

|

경상북도 경산시 압량면 일대 : 진한 소국 압량국(押梁國) → 누르

|

경상북도 경산시 압량면 일대 : 손이 남천을 누르고 있다. → '누르 |

|

|

|

| 경상북도 경산시 자인면 일대 : 신라 노사화현(奴斯火縣) → 죵것발골 |

압량면 부적2리 상공에서 촬영한 금구리 일대 항공 사진 → 발 뒷금치와 발바닥이 보인다. |

61) 경기도 파주시 교하읍 일대 : 고구려 어을매곶(於乙買串) →「얼매곶」

62) 백제 관미성(關彌城) → 관문두루(드르). 광개토왕릉비문 : 각미성(閣彌城) → 누각두루(드르)

경기도 파주시 교하읍 북서쪽에 오두산성과 통일전망대가 있는 곳이 있다. 이 곳은 임진강물과 한강물이 만나 섞이는 곳이다. 이 통일전망대와 오두산성이 있는 이 지역은 아래 그림에서 보듯이 불룩 튀어나온 곶(串)이다. 이 곶 앞에 임진강물과 한강물이 서로 「어는 것」을 관찰한 고구려인은 「어을매곶(於乙買串) →「얼매곶」이라 작명하였다.

흥미로운 것은 지명 학자들이 임진강물과 한강물이 서로 섞이는 이곳에, 「곶(串)」이 있다는 사실을 현재까지도 모른다는 점이다. 한 지명 학자는 임진강과 한강이 합치는 곳이라 사람 입처럼 튀어 나와 일본어 口{くち(구찌)}와 비교하고 있다. {천장구현(泉井口縣) → 샘우믈곶}의 口(구)는 일본어 口{くち(구찌)}와 관련된 것 보다는, 곶(串)과 음이 비슷하기 때문에 사용한 「곶(串)」의 음차일 뿐이다.

(연음)

㉠ 於乙 : 어을 → 음차 ; 어을 ----------→ 얼(얼다.)

買 : 매 → 음차 ; 매 {신라어 : 믈, 현대어 : 물}

믈(가람)於乙買串 : 얼매곶

※ 고구려어에 「얼다」라는 말이 있으므로, 「얼운 長(장)」도 있어야 한다.

㉡ 交 : 섯길 교 → 훈차 ; 섯기는

河 : 믈(가람) 하 → 훈차 ; 믈(가람)

※ 交河 : 섯기는 믈(가람) {얼다 = 섯기다}

㉢ 關 : 관 → 훈차 ; 관문(關門)

彌 : 두루 미 → 훈음차 ; 두루(드르) {Chapter 1. 14) 고미현(古彌縣) → 고두루(드르) 참조}

※ 關彌城 : 관문두루(드르)城

{관미성에는 문루(門樓)가 있어야 하고, 가까운 곳에 넓은 들판이 펼쳐져야 한다.}

㉣ 閣 : 누각 각 → 훈차 ; 누각(樓閣)

彌 : 두루 미 → 훈음차 ; 두루(드르)

※ 閣彌城 : 누각두루(드르)城

{각미성에는 문루(門樓)가 있어야 하고, 가까운 곳에 넓은 들판이 펼쳐져야 한다.}

※ 언어학적으로 볼 때, 백제 퇴뫼식 성곽이 발견된 오두산성 일대가 가장 적합한 곳이다. 성곽이 있다는 것은 문루(門樓)가 있어야 한다. 더욱이 인근에 교하읍이라는 비교적 넓은 들판이 펼쳐져 있다.

|

|

|

|

경기도 파주시 교하읍 일대 : 고구려 어을매곶(於乙買串) →「얼매곶」

|

.백제 관미성(關彌城)으로 추정되는 오두산성 일대 고구려 광개토왕릉비문에는 각미성(閣彌城) |

|

|

|

오두산성 일대의 백제 퇴뫼식 성곽 백제 관미성(關彌城)으로 추정 |

얼매곶 남쪽에서 바라본 임진강 교하(交河)란 두 물이 섞인다는 뜻이다. |

※ 지명 학자들 논저의 저변에는 고구려어가 신라어와는 상당히 달랐다고 생각하고 있다. 그 까닭을 살펴 보면,

㉠ 고구려 본지명과 일운 지명을 일치시키려고 하는데 기인한다. 본지명과 일운 지명은 같을 수도 있고, 다를 수도 있는데, 수학적 등식 관계처럼 일치시키려는 것이 문제점이다.

㉡ 고구려 지명을 음차 일변도로 해석하려고 한다는 점이다. 훈차나 훈음차도 얼마든지 있을 수 있는데, 전술했다시피「해석의 잣대가 없기 때문에」음차 일변도로 해석을 시도함으로써 고구려어라고 주장하는 말이 신라어와 전혀 다른 것이다. 지명학은 검증이 불가능한 것으로, 지레 짐작하고 벌리는 일이다. 삼국시대 지명학은 인문학이 아니라, 인문과학이다.

일단의 지명 학자들에게 고한다!

㉢ 지명 학자들은 「지도」를 면밀히 검토한 사실이 없을 뿐만 아니라,「지도와 지형」에 관심 조차 없다. 그런 까닭에 전라북도 진안군 마령면 일대 마이산을 보고,「큰들」이나「큰돌(큰도랑)」이라 해석하는 것이다. 어쩐 일인지 지명 학자들은 집단 최면에 걸린 것처럼, 이렇게 잘못된 해석을 모두다「정설」이라 한다. 불행하게도 이것이 지명 학자들의 현주소이다. 그들은 본 것도 없는데, 잘못 해석하는 것이 어쩌면 당연할지도 모른다.

㉣ 필자는 한국지명학회 회장에게 2015.07.08경에 공개 질의서를 보낸 바 있다. 조속한 시일 내에 답변을 바란다. 그들이 주장하는『재야의 공개 질의서』마저 답변을 못하는 지명 학자들은, 학자로서 자질이 없음을 알아야 한다. 부끄럽지도 아니한가?