저작권 : 제 C-2014-029510호 및 제 C-2015-018493호

|

|

|

奈乙 김 성혁

일부 지명학자들은 한반도 어느 곳이던,「지도」를 본적이 전혀 없다. 게다가 관심조차 없다. 그런데 삼국의 옛 지명(地名)을 논하고 있고, 일제 억압에서 벗어난 70년간을 대학생들에게 국어학을 교수하고 있다.「지도」와「지형」을 모르고 어떻게 「삼국의 지명」을 논할 수 있다는 말인가? 어처구니 없는 일도 벌어지고 있으니, 「삼국의 지명」이, 현재 「어느 곳」인지 조차 제대로 알지 못하고 있다는 점이다. 이는 「언어학적인 유희(遊戱)」일 뿐, 진실이 아닌 것이다. 지명학자를 자처하는 이들은 저명한 언어학자일 뿐이지, 지명학자는 아닌 것이다. 한반도「지도」와「지형」을 모르는 자는 지명학자를 자처할 자격이 없다. 언어학자들은 지명학을 그들의 손아귀에서 풀어 놓아라! 지명학은 언어학자의 전리품이 아니고, 독자적인 학문인 것이다. 필자는 지금 삼국시대 지명학의 새로운 지평을 열고 있는 중이다.

|

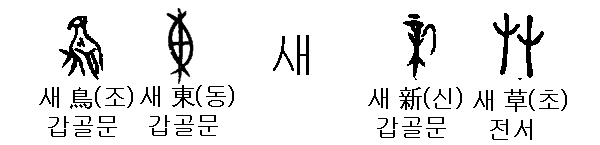

※ 군현(郡縣)의 지형 중에는 「새」라는 지명어가 상당히 여럿 눈에 띈다. 그런데 이 「새」라는 지명어를 제대로 구분해 내지 못하고 있다. 삼국사기 지리지에 나오는 「새」는 현재까지 밝혀진 바로는 네가지 종류가 있다. 동음이의어(同音異議語)를 하나하나 자세히 살펴 보자.

㉠ 새 : 새 鳥(조) → 신라 沙伐(사벌) : 새 고구려 금뇌(金惱) ; 새골 ☞ chapter 1의 6) 고구려 금뇌 참조☜ ㉡ 새 : 새 東(동) → 경주시 일대 ; 斯羅(사라), 新羅(신라), 金城(금성) → 새 ㉢ 새 : 새 新(신) → 부여읍 일대 ; 所夫里(소부리), 泗沘(사비) → 새부리 → 新京(신경) ㉣ 새 : 새 初(초) → 합천군 초계면 일대. 초팔혜(草八兮) → 사팔혜(沙八兮) |

41) 경상북도 상주시 청리면 일대 : 신라 음리화현(音里火縣) → 수리![]()

경상북도 상주시 청리면 일대는 벙성천과 청하천이 만나서 날렵한 새의 상반부 모습을 만들었는데, 이 「그림」을 관측한 신라인은 「음리화현(音里火縣) → 수리벌」이라 작명하였다. 신라의 지명에 「수리」의 지명이 여럿이 있기 때문에 혼동을 피하기 위하여, 「수주(水酒)」「솔이(率已)」「음리(音里)」등으로 표기한 것이다.

삼국사기 지리지에는 청리면 일대를 석리화현(昔里火縣)으로 되어 있는데, 세종실록지리지에 음리화현(音里火縣)으로 되어 있는 것으로 미루어, 세종실록 지리지는 조선 태조 2년에 복간한 판본을 근거로 편찬한 것이므로, 그보다 훨씬 늦게 복간한 현존하는 삼국사기 지리지가 잘못된 것이다.

㉠ 音 : 소리 음 → 훈음차 ; 소리 → 수리 {소리와 수리가 음이 비슷하다.}

里 : 리 → 음차 ; 리 {음조율로 쓰었다. 수리라는 말을 확실히 하기 위해 중복시켰다.}

火 : 불 화 → 훈음차 ; ![]()

∴ 音里火 : 수리![]()

|

|

|

|

경상북도 상주시 청리면 일대 : 신라 음리화현(音里火縣) → 수리

|

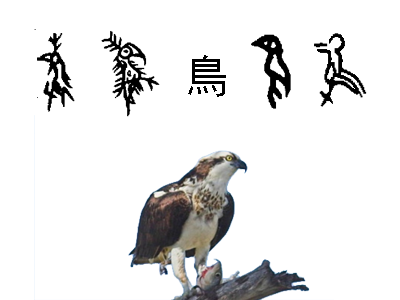

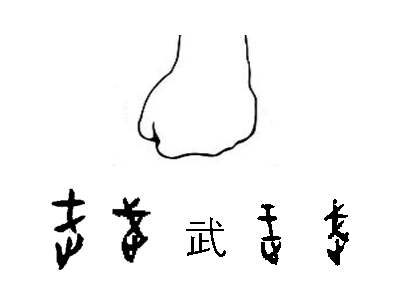

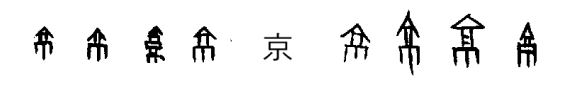

「새 鳥(조)」자 갑골문과 나뭇가지에 앉아 있는 물수리 그림 |

42) 경상북도 상주시 상주읍 일대 : 진한 소국 사벌국(沙伐國) → 새(鳥)![]() 나라

나라

경상북도 상주시 상주읍 일대를 감돌아 흐르는 두 물인, 북천과 병성천이 만든 지형은, 뽀족한 부리가 있는, 「새」의 머리 부분 형상이다. 이 「그림」을 본 진한 소국 사벌국(沙伐國) 사람들은,「새![]() 나라」라고 나라 이름을 작명하였다.

나라」라고 나라 이름을 작명하였다.

沙 : 사 → 음차 ; 사 → 새 {'사'와 '새'가 음이 비슷하다.}

伐 : 벌 → 음차 ; 벌 → ![]()

∴ 沙伐國 : 새![]() 나라 :현대어 : 새벌나라}

나라 :현대어 : 새벌나라}

|

|

|

|

경상북도 상주시 상주읍 일대 : 진한 소국 사벌국(沙伐國) → 새(鳥)벌나라

|

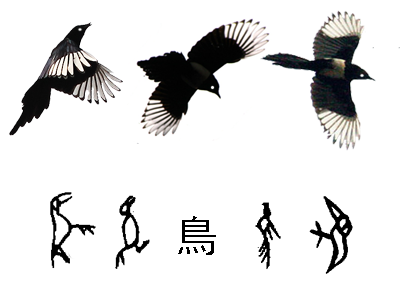

옛날에는 길조였던 까치 캐릭터와 「새 鳥(조)」자 갑골문 |

43) 충청남도 아산시 일대 : 백제 아술현(牙述縣) → 네수리골

충청남도 아산시 일대는 금곡천과 온양천이 만나서 만든 새모양의 「그림」이 '넷'이 있다. 아산시 좌부동에 한 마리, 송악면 사무소에 한 마리, 외암리 일대에 한 마리, 수철리에 한 마리 등 모두 네 마리의 「새 그림」이 보인다. 이 그림을 본 백제인은 「아술현(牙述縣) → 네수리골」이라 작명하였다.

牙 : 엄니 아 → 훈음차 ; 니 → 네(四) {'니'와 '네'가 음이 비슷하다.}

述 : 술 → 음차 ; 술 → 수리

{신라가 개칭한 음봉현(陰峯縣)과의 대응 관계로, 述은 「수리」임이 밝혀 졌다.}

∴ 牙述縣 : 네수리골

※ 지명학자들은 「述」이 「수리」인 것은 밝혀 냈지만, 「牙」가 무엇인지는 모르고 있다. 대응 관계는 「지형과의 대응 관계」인데, 지형에는 도무지 관심이 없으니, 그들의 한계는 여기까지인가?

※ 숫자「四(사)」가 백제어로 「네(넷)」임을 나타내는 멋진 증거인데, 「牙述(아술)」이 「수리」인 것을 알아내는 것으로 그친 것이, 긴 아쉬움으로 남는다. 숫자「四(사)」는 백제어로 「네」또는 「넷」이다. 지명학자의 충분하지 못한 연구가, 삼국의 언어를 탐구하는데, 장애가 되고 있다.

|

|

|

|

충청남도 아산시 일대 : 백제 아술현(牙述縣) → 네수리골

|

네 마리 수리의 비상 |

44) 충청남도 부여군 부여읍 : 백제 소부리군(所夫里郡) 일운 사비(泗沘)

충청남도 부여군 부여읍 일대는 AD538년(성왕 16년)에 공주 웅진성에서 천도한 신경(新京)이라는 사실을 지명학자들은 까맣게 잊고 있다. 그들은 소부리군(所夫里郡)과 일운 사비(泗沘)와의 대응 관계로 일단 신라의 「새벌」과 같은 뜻임을 밝혀 냈다. 그런 까닭으로 일부 학자들은 소부리(所夫里)를 서벌(徐伐)과 같은 의미로 파악하고 있다. 문제는 현재 경주시가 한반도 동쪽 끝에 위치해 있기 때문에, 「새벌{동경(東京)」이라고 한 것과 배치된다는 점이다. 부여는 한반도 서쪽에 있다.

백제 소부리군(所夫里郡) 일운 사비(泗沘)가 신라어로「새벌」인 것은 틀림 없다. 문제는 「새」라는 단어에 동음이의어(同音異議語)가 많은 것을 국어학자가 잊고 있다는 점이다. 삼국사기 지리지에 기록된 지명어는 전술한 바와 같이 「네 가지」 경우가 있다.

백제 소부리군(所夫里郡) 일운 사비(泗沘)가 신라어로「새벌」이라는 것은 「새{신(新)}부리 즉 신경(新京)」임을 기억하지 못하는 데서 빚어진 일이다. 부여 천도는 AD538년(성왕 16년)에 이루어 졌고, 사비(泗沘)는 「새(新)부리」로 「신경(新京)」이라는 사실을 잊고 있다. 모든 지명학자들은 집단 최면에 걸린 듯, 신라의 「새![]() {동경(東京)}」으로만 생각하고 있다.

{동경(東京)}」으로만 생각하고 있다.

|

|

|

|

충청남도 부여군 부여읍 일대 : 백제 소부리군(所夫里郡) → 새부리{신경(新京)}

|

부여 관북리 신경(新京) 유적지 백제 사비(泗沘)는 「새부리」로 신경(新京)이다. |

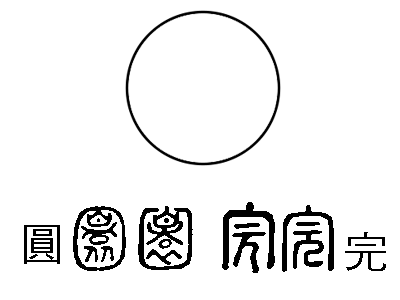

새 新(신)자 갑골문

서울 京(경)자 갑골문

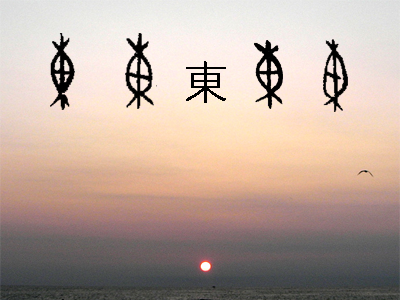

45) 경상북도 경주시 일대 : 신라 서울 → ![]() {동경(東京)}

{동경(東京)}

경상북도 경주시 일대는 신라의 수도로 현대어 「서울」의 어원을 만들어낸 산실이다. 서울이란 경주시가 한반도 동쪽에 위치해 있기 때문에 「![]() 」이라 했고, '

」이라 했고, '![]() '이 「수도」로 굳어지면서 의미가 「동경(東京)」이라는 뜻으로 변한 것이다. 진한 소국 시절의「

'이 「수도」로 굳어지면서 의미가 「동경(東京)」이라는 뜻으로 변한 것이다. 진한 소국 시절의「![]() 」은 「금성(金城)」「사라(斯羅」「신라(新羅)」로 국호가 변해 왔지만, 모두 「

」은 「금성(金城)」「사라(斯羅」「신라(新羅)」로 국호가 변해 왔지만, 모두 「![]() 」의 음차, 훈음차에 지나지 않는다.

」의 음차, 훈음차에 지나지 않는다.

㉠ 金 : 쇠 금 → 훈음차 ; 쇠 → 새 {쇠와 새가 음이 비슷하다.}

城 : 벌 성 → 훈차 ; ![]() {추화(推火)를 밀성(密城)으로 개칭했으므로, 「불 火(화) = 城(성)」이다.}

{추화(推火)를 밀성(密城)으로 개칭했으므로, 「불 火(화) = 城(성)」이다.}

∴ 金城 : ![]() {東京(동경)}

{東京(동경)}

㉡ 斯 : 사 → 음차 ; 사 → 새 {사와 새가 음이 비슷하다. '사'는 '새'의 음차로 가장 많이 사용했다.}

羅 : 벌 라 → 훈음차 ; 벌 → ![]()

∴ 斯羅 : ![]() {東京(동경)}

{東京(동경)}

㉢ 新 : 새 신 → 훈음차 ; 새 {새 東(동)}

羅 : 벌 라 → 훈음차 ; 벌 → ![]()

∴ 新羅 : ![]() {東京(동경)}

{東京(동경)}

|

|

|

|

경상북도 경주시 일대 : 금성, 사라, 신라 →

|

동해안 일출과 「새 東」자 갑골문 |

46) 충청남도 당진군 신평면 일대 : 백제 사촌현(沙村縣) → ![]() {현대어 : 새(鳥)마을}

{현대어 : 새(鳥)마을}

충청남도 당진군 신평면 매산리 일대는 아산만과 만으로 흘러 들어가는 냇물이 만든 지형이 멋진「새의 부리와 머리」를 만들었다. 이 「그림」을 관측한 백제인은, 「사촌현(沙村縣) → ![]() {현대어 : 새(鳥)마을}」이라 작명하였다. 신라 경덕왕은 신촌현(新村縣)이라 개칭했다. (이해를 돕기 위해 도로를 삭제 하였다.)

{현대어 : 새(鳥)마을}」이라 작명하였다. 신라 경덕왕은 신촌현(新村縣)이라 개칭했다. (이해를 돕기 위해 도로를 삭제 하였다.)

㉠ 沙 : 사 → 음차 ; 사 → 새{鳥(조)}

村 : ![]() 촌 → 훈차 ;

촌 → 훈차 ; ![]()

∴ 沙村縣 : ![]() {현대어 : 새(鳥)마을}」

{현대어 : 새(鳥)마을}」

㉡ 新 : 새 신 → 훈차 ; 새

村 : ![]() 촌 → 훈차 ;

촌 → 훈차 ; ![]()

∴ 新村縣 : ![]() {현대어 : 새(鳥)마을}」

{현대어 : 새(鳥)마을}」

|

|

|

|

충청남도 당진군 신평면 일대 : 백제 사촌현(沙村縣) →

|

새 캐릭터와 새 鳥(조)자 갑골문 |

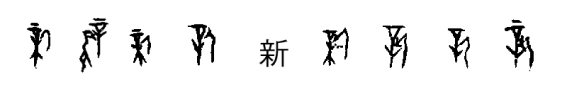

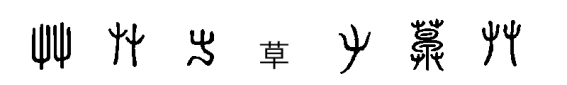

47) 경남 합천군 초계면 일대 : 가야 사팔혜국(沙八兮國) → 신라 초팔혜현(草八兮縣) ; 플팔헤골

경상남도 합천군 초계면, 적중면 일대는 긴 곳은 직경이 10km를 넘도, 짧은 곳은 8km 정도가 되는 산중 분지 평야다. 삼한시대 이곳은 개간된 곳은 밭으로, 개간되지 못한 곳은 풀밭으로, 여름철에는 사방이 온통 푸른 지대였던 곳으로 추론한다. 이러한 상황을 국호로 남긴 것이 가야 사팔혜국(沙八兮國)인데, 우륵의 12가라도에 나온다. 가야 제국이 신라에 멸망한 후, 신라는 초팔혜현(草八兮縣)이라 이름했다.

※ 아래 초계면 지형도는 Chapter 2. 19) 강원도 양구군 해안면 지형과 동일하고, U자형 펀치볼 분지다.

㉠ 沙 : 사 → 음차 ; 새 {「새는 '풀'이라는 뜻도 있다. 그 예로는 '억새'가 있다.」

八兮 : 팔혜→ 음차 ; 팔헤 {'파레' 또는 '팔헤'의 음차이다. 현대어로 '파랗다'는 의미이다.}

∴ 沙八兮國 : 새파레나라 {현대어 : 새파란 나라 또는 풀파란 나라}

㉡ 草 : 플 쵸 → 훈차 ; 플

八兮: 팔혜 → 음차 ; 팔헤 {위와 같다.}

∴ 草八兮縣 : 플파레골 {현대어 풀파란 골}

㉢ 草 : 플 쵸 → 훈차 ; 플

谿 : ⓛ 시내 계 ② 다툴 혜.

∴ 草谿縣 : 플내골 또는 푸르헤골.

{속뜻 : 푸르헤 → 谿(계, 혜)로 음이 둘인 것을 이용하여, 초팔현의 본래 의미를 표현하였다.}

|

|

|

|

경상남도 합천군 초계면 일대 : 가야 사팔혜국(沙八兮國) : 신라 초팔혜현(草八兮縣) ; 플팔헤골

|

합천군 초계면, 적중면 일대 : 대부분 밭으로 이루어진 직경 10여 km나 되는 분지 평야이다. 개간된 곳은 푸른 밭으로, 개간되지 못한 곳은 푸른 풀밭으로 인하여 탄생한 지명이다. |

풀 草(초)자 전서(篆書)

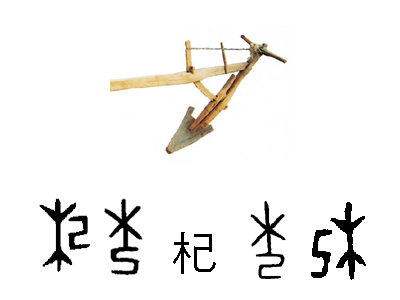

48) 황해남도 과일군 과일읍 일대 : 고구려 마경이(麻耕伊) → 삼받갈이

황해남도 과일군 과일읍 일대는 두 줄기의 냇물이 일직선으로 비스듬하게 흘러 과일읍 부근에서 합쳐지게 되는데, 이 두 물이 만든 지형이 「쟁기 날 모양의 그림」을 만들었다. 이 지형을 관측한 고구려인은 「마경이(麻耕伊) → 삼받갈이」라 작명하였다. 현대의 쟁기의 한가지 용도를 한자를 빌어 순서대로 기록한 것이다. 고구려어가 신라어와 매우 닮았다는 증거가「마경이(麻耕伊)」이다.

麻 : 삼 마 → 훈차 ; 삼

耕 : 받갈 경 → 훈차 ; 받갈

伊 : 이 → 음차 ; 이

∴ 麻耕伊 : 삼받갈이 {쟁기의 용도를 풀어서 지명의로 사용하였다.}

※ 고구려어에 「삼, 밭, 갈다. 삼밭갈다, 삼밭갈이, 이」라는 말이 있어야 「마경이(麻耕伊) → 삼받갈이」라는 지명이 존재할 수 있다. 「마경이(麻耕伊)」로 해석한 고구려어는 신라어와 다르지 않다.

|

|

|

|

황해남도 과일군 과일읍 일대 : 고구려 마경이(麻耕伊) → 삼받갈이(삼밭갈이)

|

쟁기 사진과 「쟁기 杞(시)」자 금문(金文) |

49) 광주광역시 일대 : 백제 무진주(武珍州) → 힘돌골(현대어 : 힘도랑골)

광주광역시 광산구 임곡동 일대를 흐르는 황룡강과 명림천이 만든 지형은 「주먹」과 비슷한 모양을 만들었다. 이 「주먹 그림」을 관측한 백제인은 「무진주(武珍州) → 힘돌골(현대어 : 힘도랑골)」이라 작명했다. 「굳셀 武(무)」의 백제 훈은 「힘쓸 武(무)」로 보았다. 그 까닭은 필자가 소시적에 한자를 배울 때, 「힘쓸 武(무)」로 배웠기 때문이다. 백제 무진주를 신라 경덕왕은 무주(武州)라고 개칭했다.

㉠ 武 : 힘쓸(힘쓰다) 무 → 훈차 ; 힘

珍 : 옥 돌 딘 → 훈음차 ; 돌(현대어 : 도랑)

∴ 武珍州 : 힘돌골(현대어 : 힘도랑골)

㉡ 武 : 힘쓸(힘쓰다) 무 → 훈차 ; 힘

∴ 武州 : 힘골(현대어 : 힘골)

|

|

|

|

광주광역시 광산구 임곡동 일대 : 백제 무진주(武珍州) → 힘돌골

|

주먹 캐릭터와 「굳셀 武(무)」자 금문(金文) |

50) 전라북도 전주시, 완주군 일대 : 백제 완산주(完山州) : 둥글골

전라북도 전주시와 완주군 경계를 흐르는 소양천이 만든 지형은 원(圓)의 1/4호를 만들었다. 이를 관측한 백제인은 「완산주(完山州)」라고 작명하였다. 「완(完)」이라는 한자의 훈에 「ⓛ 완전하다. ② 둥글다.」가 있으나, 사비시대에「ⓛ 完全하다.」라는 한자어가 있을리 없으므로, 「② 둥글다.」를 취하였다. 신라 경덕왕은 전주(全州)로 개칭했는데, 이 시기에는 한자어가 상당히 보급된 것으로 사료 된다. 왜냐하면 全(전)의 훈이 「완전(完全) 전」이기 때문이다.

㉠ 完 : 둥글 완 → 훈차 ; 둥글

山 : 뫼 산 → 훈차 ; 뫼

∴ 完山州 : 둥글뫼골 (현대어 : 둥근산골)

㉡ 全 : 완전(完全) 전

∴ 全州 : 완전한 고을 (둥글골) {고대에는 원(圓)을 완전한 형태로 본 것이다.}

|

|

|

|

전라북도 전주시, 완주군 일대 : 백제 완산주(完山州) : 둥글골

|

둥근 원 도형과 「둥글 圓」과 「둥글 完」전서(篆書) |